Articles by kineaphp.fr

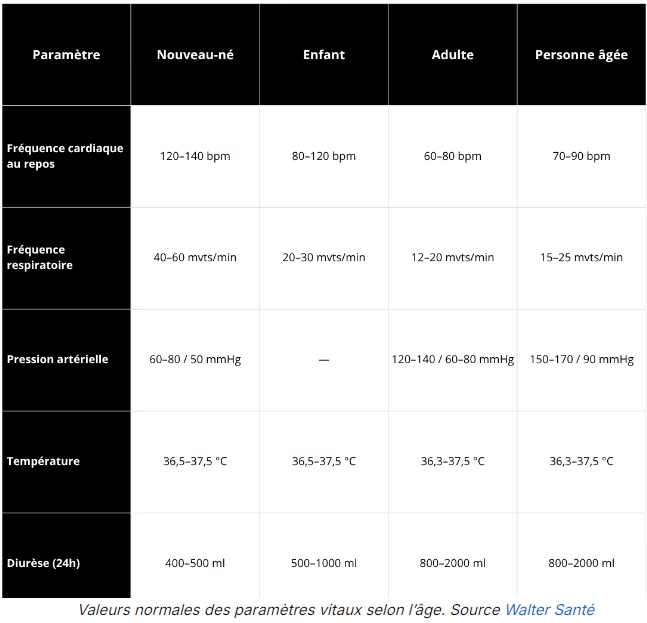

Les constantes (TA, PULS, FR, SAT, T°)

But : évaluer le système cardiovasculaire (TA, puls) et respiratoire (FR) du patient, connaitre son taux d’oxygène sanguin (sat) et évaluer son état physique (T°).

Pression artérielle (TA) = mesure de la pression exercée sur les artères

Pulsation (puls) = palper l’artère radiale pour percevoir les battements du cœur et leurs spécificités (amplitude, fréquence)

Fréquence respiratoire (FR) = compter le nombre de cycle respiratoire sur 1min.

Saturation (sat.) = mesure de la saturation en oxygène de l’hémoglobine au niveau des capillaires sanguins (SpO2 = saturation pulsée en oxygène)

Température = mesure de la température corporelle périphérique

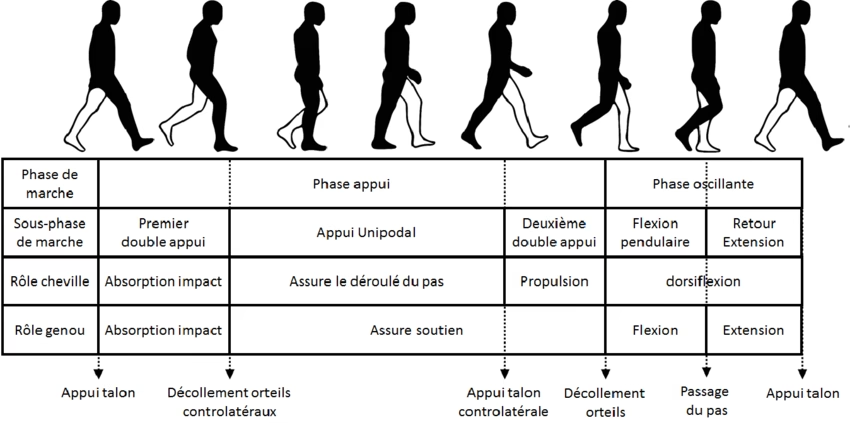

La marche

Définition

La marche humaine est une locomotion [cyclique] qui met alternativement les deux jambes en

jeu avec en permanence au moins un pied en contact avec le sol, afin d’assurer le soutien et la

propulsion du corps. (Michael Whittle, 1991)

Schéma de la marche

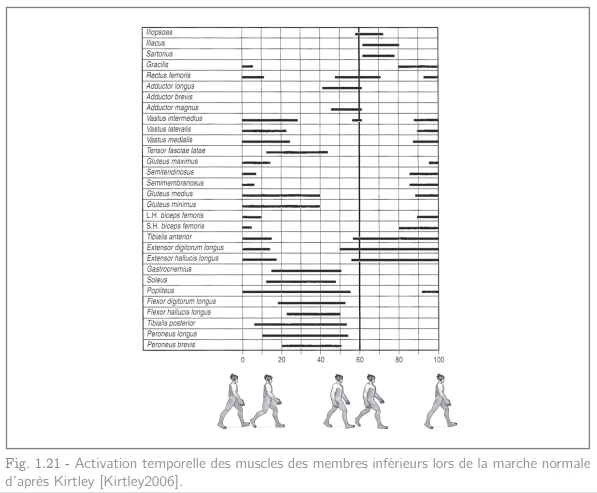

Activation musculaire selon la phase de la marche

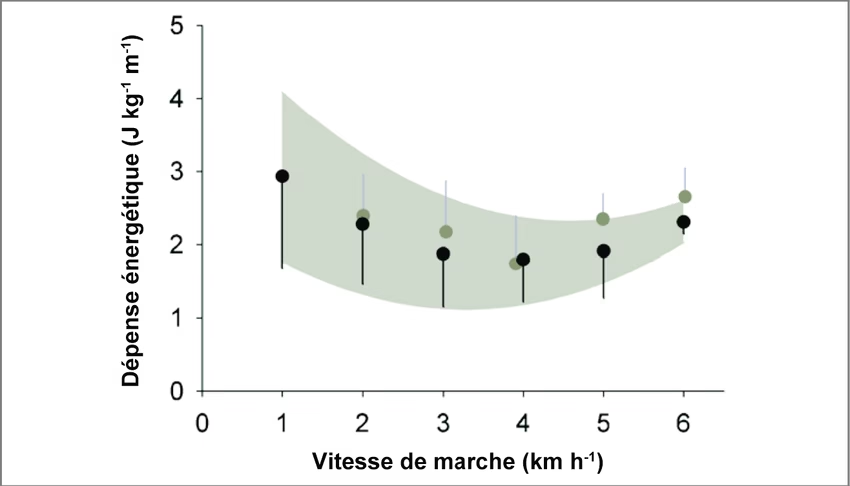

Vitesse de marche et dépense énergétique

Paramètres spatio-temporels

Vitesse (distance/temps) = 1,3m/s

Cadence (nombre de pas/ temps) = 1,9 pas/s

Longueur de pas (distance/nombre de pas) = 0,7m

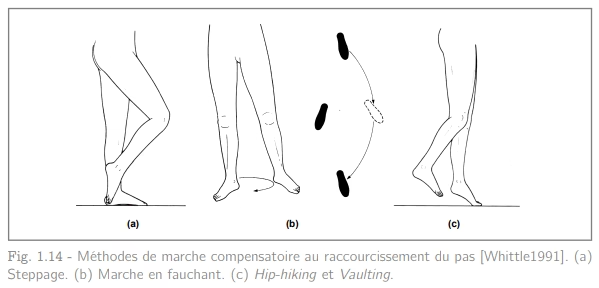

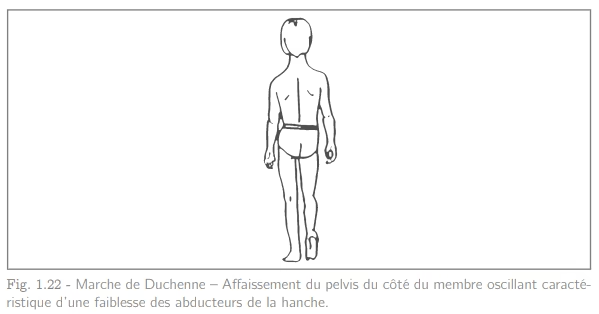

Boîteries

– Flexion importante du genou et de la hanche (steppage).

– Circumduction du membre inférieur oscillant (marche en fauchant).

– Élévation du pelvis côté oscillant (hip-hiking en anglais).

– Élévation du corps sur la pointe du pied en appui (vaulting en anglais).

Mechanical Diagnosis and Therapy (MDT / McKenzie)

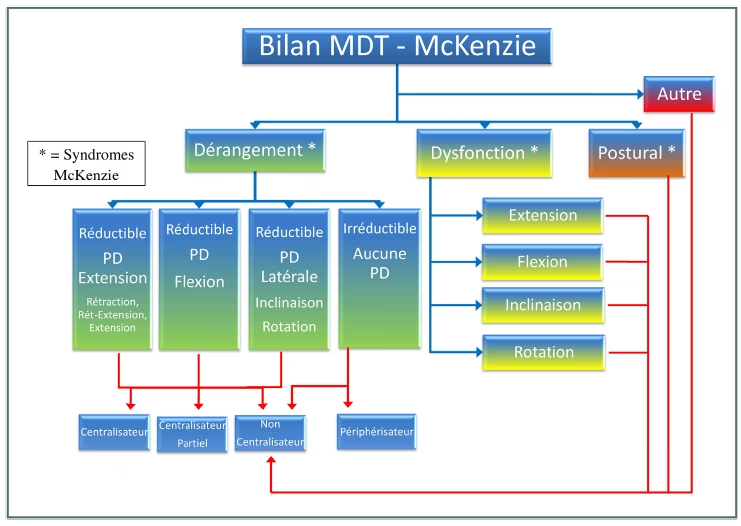

La méthode McKenzie de diagnostic mécanique et de thérapie (MDT), un système basé sur la classification, a été conçue pour classer les patients en sous-groupes homogènes afin d’orienter le traitement.

La MDT a été conçue pour classer les patients en trois sous-groupes mécaniques

- Dérangement

- Dysfonctionnement

- Syndrome postural

Et le reste dans “Autres”

Extrait issu de https://www.em-consulte.com/es/article/1027294/cervicalgie-prevalence-des-syndromes-mckenzie-et-d

Cette classification ne s’appuie pas sur une étiologie anatomopathologique, mais sur les réponses symptomatiques récoltées lors d’un interrogatoire standardisé et de tests cliniques validés

En fonction des réponses obtenues, les patients seront provisoirement classifiés dans des groupes « mutuellement exclusif », pour lesquels une prise en charge spécifique sera utilisée. La classification sera confirmée ou ajustée en fonction de l’évolution des symptômes et des signes lors des séances suivantes, pour adapter la prise en charge à l’évolution du patient.

Les éléments récoltés lors de l’évaluation initiale reposent sur plusieurs éléments :

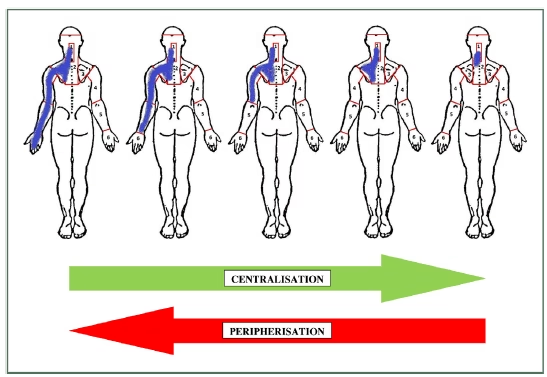

le 1er concerne la notion de Centralisation des douleurs (CD). Cette observation est retrouvée lorsque, en exposant les articulations à des contraintes de fin d’amplitude répétées (Tests des Mouvements Répétés) ou continues (Postures), les douleurs disparaissent de la périphérie pour se rapprocher de la racine du membre, ou se rapprochent de la colonne. Cette réponse symptomatique particulière est obtenue en utilisant une direction de mouvements spécifique. Cette direction a été dénommée la Préférence Directionnelle (PD). Lors de l’application de forces dans la direction inverse, on observe a contrario une Périphérisation des douleurs ;

le 2e concerne la diminution de la douleur en utilisant la PD et son augmentation en utilisant la direction contraire. La douleur ne change pas de localisation. Cette réponse caractéristique est observée chez certains patients ;

le 3e concerne l’amélioration des amplitudes articulaires, lors de l’application de forces dans la PD.

Ces trois types de réponses aux tests des mouvements répétés ou aux postures de fin d’amplitude permettent de constituer le premier sous-groupe, le Syndrome de Dérangement, initialement décrit par McKenzie. Il est divisé en deux catégories :

Dérangement Réductible (DR) : le patient présente une Préférence Directionnelle. Il peut être sous-classifié comme Centralisateur (la douleur reste plus proche de la colonne à la fin des tests), Centralisateur partiel (la douleur ne reste pas centralisée à la fin de l’examen), ou Non-Centralisateur (aucun déplacement de la douleur, mais diminution de l’intensité et/ou gain des amplitudes articulaires).

Dérangement Irréductible (DI) : une ou plusieurs directions aggravent ou « périphérisent » les symptômes et/ou bloquent le mouvement, mais aucune ne diminue, centralise ou abolit les douleurs, ni n’améliore les amplitudes. Certains patients répondent différemment. Ils présentent des douleurs uniquement en fin d’amplitude. Cette dernière est limitée. Par contre l’amplitude ne change pas rapidement à la répétition des compressions. Les douleurs ne persistent pas une fois la pression interrompue. McKenzie a dénommé ce sous-groupe particulier, le Syndrome de Dysfonction.

Une autre catégorie de patients ne présente aucune limitation d’amplitude, ni de douleurs durant les tests de mouvements répétés. Par contre, leurs symptômes apparaissent systématiquement lors du maintien prolongé d’une position de fin d’amplitude et disparaissent immédiatement à son interruption.

Ce sous-groupe a été dénommé Syndrome Postural. Tous les patients ne rentrant pas dans ces définitions opérationnelles sont placés dans le sous-groupe Autre. Il inclut, de fait, les pathologies spécifiques connues (pelvi-Spondylite rhumatismale, canal cervical étroit, Sténose foraminale…) mais aussi les patients que l’on ne peut classifier à ce jour.

Un fois classifiés, les patients sont traités en fonction des caractéristiques trouvées :

le Syndrome de dérangement : en utilisant la PD, par des postures ou des mouvements répétés dans cette direction, sur quelques jours ou semaines. La direction opposée est initialement évitée ou limitée, avant de chercher à la réintroduire progressivement, une fois le dérangement stabilisé ;

le Syndrome de dysfonction : par des mouvements répétés dans la direction limitée, sur plusieurs semaines ou mois, de façon à reproduire les symptômes sans les aggraver afin de remodeler les tissus, et sans restreindre la direction opposée ;

le Syndrome postural : par une prise de conscience des positions nocives et une correction posturale adaptée, au long cours, pour éviter la détérioration des structures.

Articles

Cervicalgie : prévalence des syndromes McKenzie et des Préférences Directionnelles

https://www.em-consulte.com/es/article/1027294/cervicalgie-prevalence-des-syndromes-mckenzie-et-d

Objecif : étudier la prévalence des syndromes McKenzie, de la Centralisation des douleurs (CD) et des Préférences Directionnelles (PD) de la cervicalgie commune, et leur stabilité entre la 1re et la 5e séance.

Méthode : Soixante-six kinésithérapeutes français certifiés MDT ont collecté les données de 10 patients consécutifs.

Résultats : 34 praticiens ont évalué 297 patients. Au bilan initial, étaient retrouvés 92 % de « Dérangement », 2 % de « Dysfonction », 0 % de « Postural » et 6 % de catégorie « Autre ». Une CD était retrouvée dans 75 % des cas. L’extension concernait 84 % des PD, les mouvements latéraux 14 % et la flexion 3 %. L’évaluation finale confirmait 92 % des diagnostics. La CD progressait à 82 % et la PD restait la même dans 59 % des cas.

Conclusion : cette étude confirme le fort taux du syndrome de dérangement et de CD dans la cervicalgie commune. La classification est confirmée plus de 9 fois sur 10, et la PD change dans 41 % des cas, confortant les études précédentes.

Rééducation vestibulaire

Introduction

Les 3 systèmes de l’équilibre

- Système visuel

- Système proprioceptif

- Système vestibulaire

Rôle du système vestibulaire

Sa fonction principale est de détecter les mouvements de la tête, surtout involontaires, et de les contrer par des mouvements oculaires réfléchis et des ajustements posturaux qui maintiennent le monde visuel stable et nous empêchent de tomber.

Le système vestibulaire est un système polarisé qui permet :

- l’analyse de la position et des mouvements de la tête dans l’espace

- l’adaptation de la posture et de la position des yeux : reflexe vestibulo-occulaire.

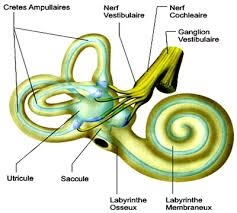

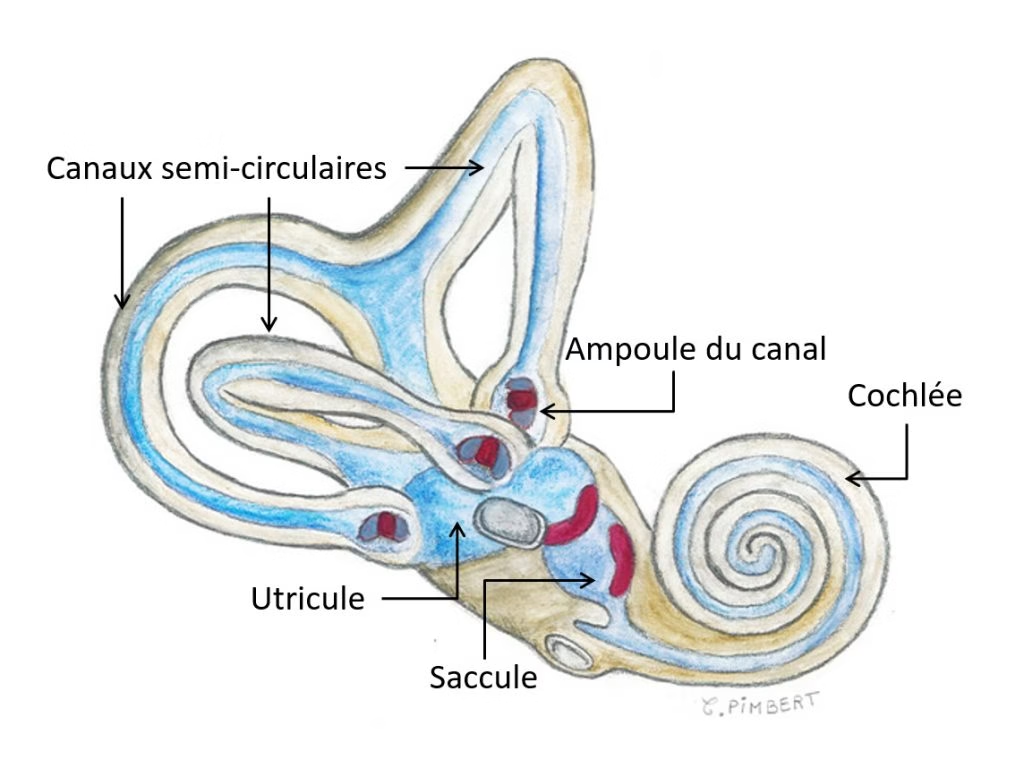

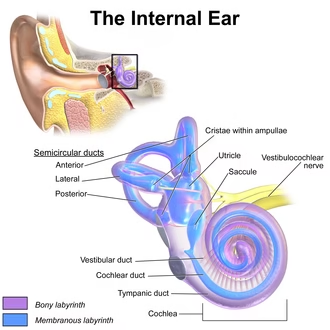

Anatomie de l’oreille interne

Cochlée

Partie de l’oreille interne enroulée en spirale, contenant les terminaisons du nerf auditif

Permet la transduction des ondes mécaniques en ondes neuronales

Canaux semi-circulaires

- 3 canaux dans chaque oreille (antérieur, postérieur, latéral) qui permettent la transduction d’un mouvement mécanique en influx nerveux et le

- Codage des mouvements dans les 3 plans de l’espace

- Antérieur : mouvement vers l’avant et l’arrière (plan sagittal)

- Postérieur : inclinaison tête vers l’épaule (plan frontal)

- Latéral : tourner la tête à droite et à gauche (plan horizontal)

Les organes (macules) otolithiques

Sacs membraneux situés dans le vestibule. Ils sont composés de cellules ciliées recouvertes de cristaux (otolithes). Ils sont sensibles à l’accélération linéaire verticale (saccule) ou horizontale (utricule) de la tête dans l’espace et détectent l’inclinaison de celle-ci par rapport à la gravité.

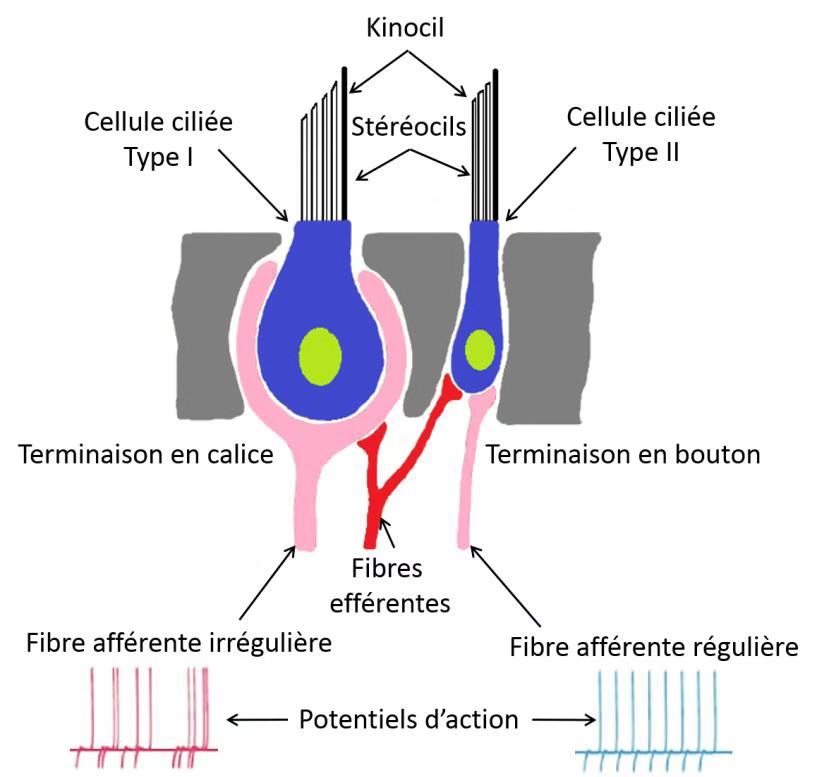

Les cellules ciliées

Ce sont les capteurs à l’intérieur des organes otolithiques et des canaux semi-circulaires. Elles sont responsables de la transduction d’une force mécanique en un signal électrique et construisent ainsi l’interface entre le monde des accélérations et le cerveau.

2 types de cellules ciliées

- Type I : fonctionne pendant les mouvements vifs

- Type II : fonctionne tout le temps (stationnaire)

- Le système push and pull : les canaux semi-circulaires et les organes otholitiques fonctionnent par couple, appariés en fonction du plan de l’espace auquel ils appartiennent. Un mouvement dans le plan d’un couple de récepteurs sera inhibiteur pour l’un et stimulateur pour l’autre.

- Tonus de base : ces récepteurs ont tous un rythme de décharge de repos. Le repos correspond à une activité vestibulaire symétrique.

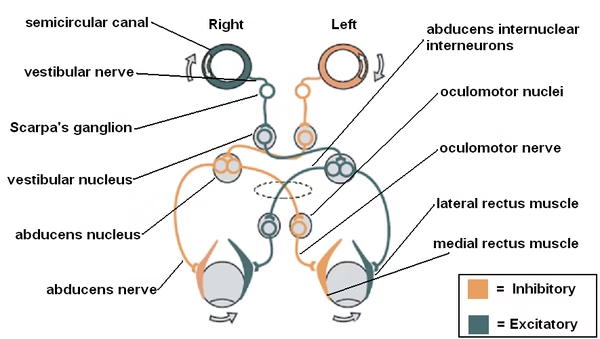

Voies vestibulaires centrales

- Le nerf vestibulo-cochléaire (VIII) permet la transmission des informations résultant du système vestibulaire jusqu’au cerveau.

- Stabilisation des yeux : activité principale de l’oreille interne. En 3 synapses, lien entre l’oreille interne et l’oeil qui induit le mouvement de l’oeil (système le plus rapide)

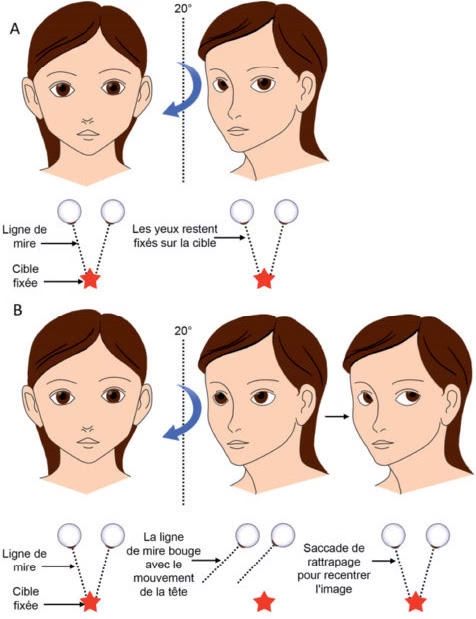

- Réflexe vestibulo-oculaire (RVO) : stabilisation du regard lors des mouvements de la tête. Ces mouvements compensateurs de l’œil sont de sens inverse au mouvement de la tête. Ce réflexe est inhibé par la fixation.

- Réflexe vestibulo-spinal (RVS) : stabilisation du corps dans l’espace

Drapeaux rouges : les pathologies centrales

Beaucoup de pathologies provoquent des vertiges sans atteinte vestibulaire. Tout vertige isolé doit être suspecté comme une pathologie centrale ou neurovasculaire. Il faut référer au médecin et faire une imagerie.

- Vomissement en jets sans vertige associés à des céphalées

- Signes neurologiques associés

- Nystagmus spontané vertical et/ou torsionnel

- Nystgamus changeant de direction sans mouvement de tête

- Nystagmus spontané mais HIT normal

- Gaze nystagmus : nystagmus de fixation et du regard excentré qui traduit la perte du contrôle cérébelleux du mécanisme du maintien du regard excentré.

- Skew deviation : cacher un oeil entrâine la déviation vertical de l’autre oeil

VPPB

Physiopathologie

- Vertige causé par le déplacement des cristaux (otolithes) vers les canaux semi-circulaires

- Paroxystique (commence et part vite)

- Bénin (pathologie purement mécanique) et dure de quelques secondes à une minute

Drapeaux rouges

Réorienter si

- Nystagmus avec latence importante ou direction illogique => central

- VPPB du canal antérieur = nystagmus vertical INF => on considère que c’est du central

- Atteinte des 2 oreilles ou atteinte de 2 canaux dans la même oreille => avis neuro

- Nystagmus de position > 1 min

- Inversion de Nystagmus par rapport à ce qui est attendu

Etiologies

- Idiopathique

- Post-névrite vestibulaire

- Alcool

- Inflammation ou traumatisme labyrinthe

- VPPB peut évoluer en l’implication de plusieurs canaux

Examen

Anamnèse

- Vertiges positionnels + aux mvts rapides (se retourner dans le lit, s’allonger, se relever)

- Amélioration debout

- Survenue brusque

- Aucun autre signe associé

- Pas trop handicapant (pas de risque vital)

Examen clinique

- Pas de nystagmus spontané

- Nystagmus et vertiges lors des manoeuvres diagnostiques

- Latence et disparition rapide des symptômes

- Répond bien aux manœuvres libératrices

VPPB canal postérieur

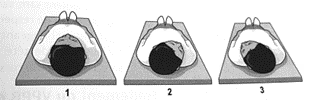

Manoeuvre diagnostic de Dix & Hallpike

Elle permet de faire le diagnostic différentiel avec une pathologie centrale

Pour un VPPB droite :

- 1. Tête préalablement tournée à 45° à droite

- 2. Allonger le patient avec une extension cervicale de 30°

- 3. Rechercher nystagmus verticaux torsionnels anti-horaires

- 4. Puis remettre le patient assis et observer un nystagmus opposé

Manoeuvre d’Epley

1) Position allongée avec la tête tournée du côté atteint et en extension

2) Mouvement de rotation vers le côté

sain en maintenant la tête en extension

pour se retrouver en DL

3) Position assise

/!\ Dire au patient d’éviter de se remettre la

tête en arrière pendant 24/36h et nouvel

examen 3 jours plus tard pour vérifier

l’efficacité de la manœuvre (88% de réussite).

Ensuite on reteste la manoeuvre diagnostique

VPPB canal latéral

Manoeuvre diagnostic de Roll

Patient allongé sur le dos avec la tête légèrement relevée (30°) = tourne la tête à droite puis à gauche => recherche nystagmus horizontal ou latéral pur

Le côté le plus fort du nystagmus signe le côté de l’oreille atteinte

Manoeuvre de Lempert (barbecue roll)

- Pour atteinte côté droit

- 1. Partir en DD, tête sur oreiller. Garder la tête en contact avec l’oreiller durant toute la manoeuvre

- 2. Rouler vers le DL droit – attendre 30s

- 3. Rouler vers le DD – attendre 30s

- 4. Rouler vers le DL gauche – attendre 30s

5. Rentrer menton dans la poitrine et s’appuyer sur les coudes pour rouler en DV – Rester 30s

6. Rentre le bras droit sous le corps pour rouler vers le DL droit en gardant la tête alignée – Rester 30s

7. De cette position, retour en position assise en gardant la tête haute – Rester 5mn

8. Répéter la manoeuvre, puis rester assis 15mn

Traitements et récurrence des VPPB

Traitements

- Manoeuvres de repositionnement

- Rééducation recommandée en cas d’instabilité persistante

- Opération pour cas récalcitrants (rare)

Récurrence

- Hyperlipidémie et hypertension : les commorbidités vasculaires augmentent le risque

- Troubles du sommeil (hypoperfusion)

- Migraines : vasospasme des artères du labyrinthe -> lésions ischémiques -> mouvements des cristaux

- Age : déminéralisation progressive -> dégradation et détachement des cristaux

- Traumatisme

Névrite

Physiopathologie

Inflammation ou irritation ou ischémie du nerf VIII mais une étude dément cette atteinte (mais 10% des patients ont des ATCD vasculaires)

Anamnèse

- Survenue brutale de vertiges rotatoires constants (ex : 5h du mat)

- Vomissement pendant 3/4j

- Instabilité (position debout difficile)/ étourdissements

- Amélioration ++ en position allongée

- Pas de perte auditive

Examen clinique du déficit unilatéral

- Nystagmus spontané (inhibé à la fixation) horizontal (vers l’oreille saine)

- Inhibition à la fixation centrale = pas de pathologie centrale

- Très instable

- Vomissement

- Pas de nystagmus positionnel

- Déficit du HIT/VHIT

- Majoration du nystagmus au HST

- Fukuda et Romberg déviés vers le côté sain

- Douleurs aux cervicales

Syndrome harmonieux : Fukuda et Romberg du même côté que secousse lente nystagmus => névrite gauche = nystagmus spontané horizontal vers la droite donc secousse lente à gauche => Fukuda et Romberg déviés à gauche

Phase chronique

- degrés variable d’instabilité posturale et étourdissements aux mouvements

- Diminution de la réponse unilatérale aux épreuves caloriques

- Audiogramme non pathologique

Manoeuvres diagnostiques

Head Shaking Test (HST)

- Test de secouage de la tête ou Head Shaking test (HST):

- est pratiqué sous vidéonystagmoscopie (VNS)

- consiste à bouger la tête du patient de droite à gauche pendant 15-20 secondes à la fréquence de 2 Hz (2 allers-retours par seconde)

- Le test est

- – négatif si aucun nystagmus n’apparaît

- – positif s’il révèle un nystagmus

- – peut majorer un nystagmus spontané

- Dans un syndrome périphérique, le nystagmus induit ou majoré au HST bat du coté sain.

- Ici, le nystagmus révélé est horizontal droit, il s’agit donc d’un déficit canalaire gauche

Head Impulse Test (HIT)

Le video head impulse test (ou vHIT), est un moyen de vérifier si l’oreille interne et les yeux travaillent ensemble pour maintenir la stabilité de la vision. Ce système est appelé réflexe vestibulo-oculaire (RVO). Le réflexe vestibulo-oculaire agit comme un stabilisateur de la vision.

Manoeuvre

- Patient fixe une ciblle visuelle et MK secoue sa tête à 10/20° (D/G/D/G)

- Evaluation RVO : permet de valider une atteinte aux hautes vitesses des canaux semi circulaires

- Saccade et latence de recentrage du regard quand la tête est tournée du côté atteint caractéristique atteinte périphérique

Test de Fukuda

Test de Romberg

Traitement

- Phase aiguë : vestibulo-suppresseurs (ne doivent pas être prolongés) et corticostéroïdes

- Rééducation pour améliorer la stabilité de la vision, contrôle postural et diminuer les vertiges persistants

- PEC précoce : meilleure récupération. Le patient doit se mettre debout et marcher au plus tôt à partir du soulagement de ses vomissements

Rééducation

- Stabilisation du regard (fixer un point)

- Fauteuil : rotation du côté atteint avec arrêts brusques (favoriser l’inhibition centrale)

- Acuité visuelle dynamique : stabiliser son regard lors des mouvements de tête pour une tâche cognitive

- A la maison : mouvements actifs de la tête (D/G) et fixation du regard bras tendu

- Optocinétique : stimulus vestibulaire = majoration nystagmus avec image qui bouge vers l’oreille atteinte

- Réalité virtuelle

Urgence

Si nystagmus + signes ORL (acouphène, perte auditive) : envoyer aux urgences pour cortico intra-tympanique

Les aréflexies bilatérales

Atteinte des 2 oreilles internes : l’information ne parvient pas au cerveau des deux côtés → le liquide ne circule plus.

- avec le casque: pas de mouvement de l’oeil

- HST: pas de mouvement de l’oeil

- Etiologie : cancer

- Petits mouvements de l’oeil en lien avec des informations cervicales

- Tombera toujours aux compétences 5-6 du test…

Peut récupérer fonctionnellement mais pas anatomiquement !

Désorganisations sensorielles

- Pas ou peu de déficit sensoriel

- Contexte ou évènement perturbant

- Pas d’autres arguments en faveur d’un autre diagnostic

- Peut être initiale ou la suite d’une perturbation vestibulaire, visuelle ou proprioceptive

- Modification stratégies sensorielles d’équilibration = favorise entrées visuelles + somesthésiques

- Cerveau reste en état d’alerte et réagit de manière excessive

- Notion d’hypervigilance visuelle ++ (donc dès que la vision est perturbée => symptômes)

- Discordance entre les informations de la vision et de l’oreille interne

- Inhibition de la rétine périphérique (capte les mvts) au profit de la vision centrale (focus)

Syndrome persistant postural perceptif (PPPD) :

- Pathologie fonctionnelle chronique

- Vertiges non rotatoires

- Pâleur, hypersudation, nausées, vomissement

- Déséquilibre, vertiges et désorientation

- Provoqué par un mvt passif ou par le mvt de l’environnement visuel en restant immobile

- Handicap social (ne supportent pas la foule, les fortes lumières…)

- Entraîne une dépendance visuelle et des perturbations sensorielles

Causes :

- Perturbation de l’appareil vestibulaire (le corps n’intègre pas la guérison de la pathologie)

- Hyperactivation zone corticale de la vision et inactivation de la zone corticale de l’oreille interne

- Idiopathique (choc => mécanisme de défense => hypervision)

Examen clinique :

- Bilan vestibulaire négatif

- DHI et Motion Sensitivity Quotient (MSQ)

- CTSIB (maintien équilibre dans 4 conditions sensorielles) = identifier entrées sensorielles utilisées

- Posturographie = identifier les capacités à se rééquilibrer

- Symptômes calmés par le tabac ou l’alcool / faible dose d’anti-dépresseurs

Rééducation :

- Exercices d’habituation :

- Expositions répétées aux stimulations gênantes en détournant l’hyper-vigilance du cerveau (faire des doubles tâches avec une balle ou musique et chant en marchant)

- Pour diminuer les symptômes de vertige provoqués par le mouvement

- Pour diminuer les informations visuelles et augmenter les informations vestibulaires

- Pour réactiver la rétine périphérique (qui permet de capter les mouvements)

- Optocinétique (inductrice de vection pour réduire la dépendance visuelle)

- Réalité virtuelle

Mal des transports

- Valise sous les pieds pour avoir les pieds posés

- Faire de la gym avant de partir

- Siège moins englobant pour voir l’extérieur

- Détourner l’attention : mimer le fait de conduire, lunette citroën (placebo)

Maladie de Ménière

Définition

La maladie de Menière ou syndrome de Menière est une affection de l’oreille interne qui provoque des vertiges, des acouphènes (bourdonnements dans les oreilles), une sensation de plénitude de l’oreille (sensation d’oreille bouchée), une perte auditive, survenant brutalement par crises répétées.

Physiopathologie

On observe un hydrops dans l’oreille interne. Il s’agit d’un gonflement liquidien endolymphatique, en cela une quantité importante de liquide dans le labyrinthe membraneux de l’oreille interne pouvant s’étendre avec le temps à l’appareil vestibulaire, l’organe de l’équilibre. Ce gonflement provoque de manière soudaine une crise aiguë.

Présent en excès, ce liquide augmente la pression dans la cochlée, l’organe de l’audition et les canaux semi-circulaires, ce qui empêche les cellules ciliées de percevoir les ondes sonores ou les mouvements correctement. Les signaux d’audition et d’équilibre qui sont envoyés au cerveau sont donc erronés, « brouillés », voire contradictoires. Le cerveau ne sachant pas comment réagir, il dysfonctionne et se met en crise.

Signes cochléaires

Ils sont pathognomoniques : perte d’audition des sons graves et sensations de plénitude de l’oreille. Examen de référence : audiogramme (ORL)

Critères diagnostiques

- > 2 crises de vertiges rotatoires dont la durée varie entre 20 min à 12h (parfois 24h)

- Perte auditive (fréquences graves) pouvant évoluer depuis pls années avant l’apparition des crises

- Perte auditive devient stable et permanente au fil du temps avec acouphènes et plénitude d’oreille

- Fluctuation de ces signes fonctionnels auditifs et répétition des crises d’allure identique

- Absence d’arguments pour un autre diagnostic

Diagnostique différentiel

- Migraine vestibulaire, autres formes d’hydrops « secondaires » à une pathologie intra-cochléaire perturbant l’homéostasie de l’endolymphe

- Etiologie tumorale et malformative (Arnold Chiari) => IRM fosse post et charnière cervico-occipitale

Discours type

- Crises répétées de vertiges rotatoires durant de 20 minutes à plusieurs heures

- Composante émotionnelle exacerbe les déficits

- Unilatéral (pouvant se bilatéraliser)

- Plénitude d’oreille, perte auditive, acouphènes, bourdonnements

- Nausées +/- vomissements

- Peu de symptômes entre les crises

- Avec le temps = perte auditive progressive et instabilités

Examen clinique

- Nystagmus irritatif = nystagmus horizontal vers l’oreille atteinte pendant la phase précoce

- Nystagmus paralytique = nystagmus vers l’oreille saine pendant la phase ultérieure de la crise

- Instabilité posturale sévère

- Perte auditive des graves à l’audiogramme

- Diminution de réponse unilatérale aux épreuves caloriques

- Avec le temps :

- Audiogramme montre une atteinte auditive progressive

- Possible bilatéralisation

Traitement

- Vestibulo-suppresseurs indiqués en phase aiguë

- Si les symptômes sont trop handicapants et/ou les crises trop fréquentes :

- Injections intra-tympaniques avec antibiotiques ototoxiques

- Chirurgie (neurectomie vestibulaire, labyrinthectomie)

- Rééducation vestibulaire (en phase aiguë et chronique) :

- Indiquée si le patient se plaint d’instabilités ou si déficit vestibulaire

- Indiquée par injection ou chirurgie

- Bilan initial, éducation du patient (physiopatho)

- Réalité virtuelle

- Optocinétique

Commotions cérébrales

- Souffrance du cerveau

- Sous-jacente des pathologies vestibulaires

- Peut déclencher d’autres pathologies vestibulaires

- Exemple = VPPB suite à un TC ou pseudo VPPB suite à un TC

- rééducation sub-symptomatique

- pas d’atteinte vestibulaire

- trouble fonctionnel

- rééducation en double tâche + mvt oculaire (+reproduire la charge de l’activité sportive)

- Neuro tracker : chargé cognitivement en double ou triple tâche pour rendre la fonction automatique

Diagnostic : VOMS : Test de saccade haut/bas et D/G qui majore les symptômes ! (maux de tête, vertiges…)

Neurinomes

Déficit cochléo-vestibulaire unilatéral associé à des pertes auditives (dans les aiguës)

- Tumeur nerveuse bénigne => survenue progressive

- évolution : 30% des tumeurs vont croître sur un suivi de 1 à 3 ans

- 50% des tumeurs vont croître sur un suivi de 5 ans

- Pas de lien entre le volume de la tumeur et les symptômes

- Traitement des conséquences du neurinome

Symptômes

- Hypoacousie unilatérale (95% des cas) progressive, rarement brutale

- Acouphènes (75% des patients)

- Instabilités, rarement des vertiges

- Parésie faciale, spasmes de l’hémi-face (atteinte du nerf facial)

- Hypoesthésie faciale (atteinte du nerf Trijumeau), céphalées

=> URGENCE

Vertiges d’origine cervicale

Modification ou restriction des mouvements = modification biomécanique normale de la colonne cervicale

Les signaux anormaux provenant de la colonne cervicale peuvent provoquer diverses sensations de désorientation spatiale et de déséquilibre :

- Altérations vasomotrices dues à l’irritation de la chaîne sympathique cervicale

- Insuffisance de l’artère vertébrale/compression vasculaire

- Altération des informations proprioceptives au niveau de la colonne cervicale supérieure

/!\ Diagnostic d’exclusion principalement

- Diagnostic différentiel = insuffisance vertébrale associée à des symptômes :

- Hallucinations visuelles

- Troubles visuels ou altération du champ visuel

- Diplopie

- Drop attacks

- Maux de tête

- Vertiges et migraine => 2 symptômes très présents = coïncidence de temporalité plus de causalité

- Cervicalgie => migraine => vertiges

- Littérature pauvre

Examen clinique

- Examen de l’oculomotricité

- Évaluation posturale

- Amplitudes articulaires actives et passives de la colonne cervicale

- Instabilité de la colonne cervicale (test du ligament alaire)

- Mobilité de la colonne cervicale

- Compression et distraction de la colonne cervicale

- Palpation

- Douleurs

- Examen neurologique

- Test de torsion cervicale = positif s’il déclenche un nystagmus et s’il provoque des symptômes

- Poursuite oculaire avec des mouvements cervicaux peut également être utilisée

- Traction cervicale manuelle = indique une composante cervicale si diminution des symptômes

- Test de repositionnement permet d’évaluer la proprioception cervicale (vidéo)

Personne âgée et risque de chute

Possibilité de repérer un trouble de l’appareil vestibulaire :

- TUG > 12 secondes = risque de chutes

- Temps d’appui unipodal < 5sec = chute grave dans les 3 ans

- Stop walking when talking test = chute grave dans les 3 mois (compétition cognition / motricité)

- Berg > 45 / 56 = risque faible

- 5 levers de chaise (sans les mains) > 12sec = risque de chute (force musculaire et ajustement postural)

- Posturographie = limite stabilité (appréhension et mauvaise appréciation capacités) => mauvaise adhérence à la VRT

- Marche sur 10 m

Diagnostic différentiel

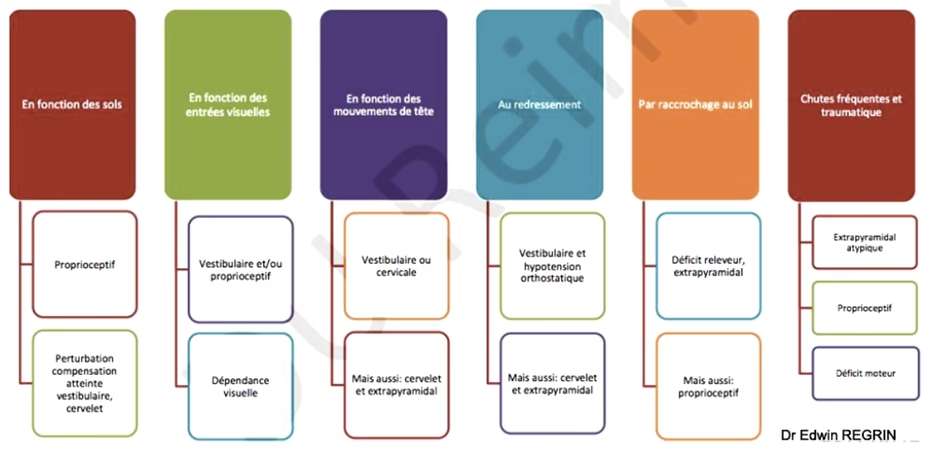

- SAOS (souvent vertiges positionnel au réveil + maux de tête)

- Oncologie : syndromes déficitaires post radiothérapie ou chimiothérapie

- Sensibilité MI (test du diapason sur les malléoles): plus probable chez patients âgés et/ou diabétique → proba de présenter des neuropathies impactant la somesthésie. Sensation de tangage ou d’instabilité statique.

- Syndrome hypotension orthostatique posturale (SHOP) ou Syndrome hypertension orthostatique posturale (SHEP)

Théorie physiopathologique

L’orientation du corps dans l’espace est une construction multimodale

- Vestibule = cadre de référence gravitaire = géocentré

Somesthésie = cadre de référence égocentré (par rapport à nos informations proprioceptives) - Vision = cadre de référence allocentré

| Rétine fovéale centrale | Rétine périphérique |

| – Fonctions d’exploration, de ciblage et de focalisation – Appréciation distance entre la tête et la cible et l’orientation mouvement de la tête et corps dans l’espace (réf allocentré) – Image nette (vision binoculaire) = 60° environ | – Fonction d’alerte, détection du mouvement – Orientation dans l’espace par le glissement rétinien à l’origine du réflexe optocinétique (ROK) – Perception des translations rapides |

Différents mouvements de l’oeil

- Fixation = atteinte en cas de nystagmus

- Stabilisation du regard au mouvement par le RVO = altérée si atteinte du RVO

- Maintien de la fovéation (vision claire) par la poursuite oculaire = altérée si paralysie oculomotrice

- Renonciation de fovéation par les saccades spontanées ou réflexes = altérée par dysmétrie cérébelleuse

- Amélioration perception fovéa et distance par la vergence = altérée si paralysie ABD ou insuffisance convergence

Nystagmus optocinétique (physiologique)

- Héritage de la vision fovéale anomale (pas de poursuite oculaire)

- Excellente détection d’un élément mobile dans l’image stabilisé de l’environnement

- Supplée le RVO => pour les basses vitesses et efficace dans les mvts prolongés

- Observé lorsque des images défilent lentement devant les yeux

- Déterminé par la vision périphérique

- Phase lente dans le sens du déroulement et phase rapide en sens inverse

Systèmes de régulation

- Noyau vestibulaire = 3 entrées sensorielles (proprioception, vision, vestibule) = info de mouvement

- Intégration pluri-modalitaire = synthèse puis contrôle postural

- Quand tout bouge (mais que le patient non) = intégration principalement visuelle

- /!\ Rétrocontrôle par le cervelet (majoration / inhibition centrale)

- Glissement rétinien = activation du cervelet = création du réflexe optocinétique

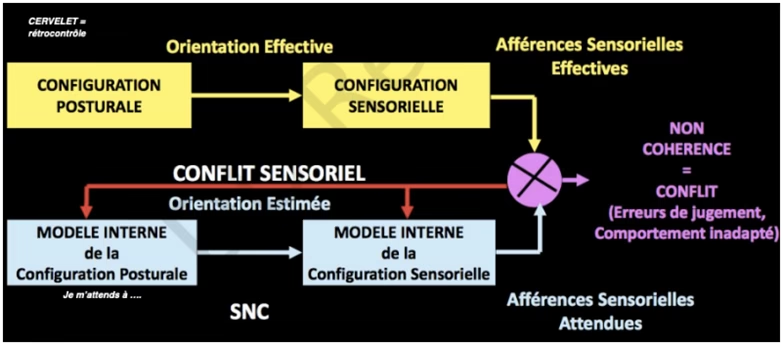

- Conflit sensoriel → non cohérence avec modèle interne (erreurs de jugement, comportement inadapté) → vertige

Stimulation optocinétique

/!\ Si l’image va vers la droite = nystagmus optocinétique vers la gauche

La stimulation optocinétique (rotation de l’environnement) en rééducation :

1) Comme stimulus vestibulaire :

- Par exemple : pour réduire une asymétrie, pour favoriser une substitution sensorielle

- Champ de stimulation temporal ≥ 20°

- Vitesse lente < 15° / sec (publications : 6-8°, 10°/sec)

- Efficacité de l’inhibition du NOC

2) Comme inductrice de vection (sensation que tout bouge autour) :

- Par exemple pour réduire une dépendance visuelle

- Champ de stimulation ≥ 30°

- Vitesse rapide jusqu’à 100° / sec (publications = 45° / sec)

Ex: pour une névrite vestibulaire G => nystagmus horizontal D = donc pour le diminuer on essaye de le sur-stimuler pour provoquer une inhibition centrale => via la stimulation optocinétique (image qui bouge vers la gauche =>création d’un nystagmus droit => réactivation du rétrocontrôle central)

Se situer par rapport à la gravité

Demander au patient de se pointer avec son doigt les yeux fermés

Verticale visuelle subjective :

- Evaluation de la fonction de l’utricule (perception de la gravité)

- Normale VVS (moyenne des ajustements sur 6 à 10 essais)

- Peut être considérée comme normale entre 2,5 et -2,5° avec une immersion du champs visuel

- Permet de faire des diagnostics différentiels entre pathologies périphériques et centrales

Rééducation :

- Prise de conscience

- Sport

- Réalité Virtuelle

- Vertical Visuelle Subjective (VVS)

Diagnostics fonctionnels

Mécanisme de plasticité cérébrale

Restauration = retour à la fonction originelle (30%)

- Adaptation = nouveau mode de fonctionnement

- Substitution sensorielle (utilisation des autres sens : proprio, visuel)

- Substitution comportementale (saccades envoyées plus rapidement) Habituation = diminution l’excitabilité des synapses (inhibition centrale) = extinction de la fonction

Rééducation

3 piliers : trépied sensoriel

vision, proprioception, vestibulaire

Principes de rééducation

Quelque soit la pathologie vestibulaire (sauf VPPB) il faut évaluer :

- Diminution de la fonction vestibulaire

- Déficit de stabilisation du regard

- Dépendance visuelle et/ou proprioceptive

VPPB : Par médecin et MK formé et équipé

/!\ Utilisation du score de handicap du vertige : Dizziness Handicap Inventory (DHI)

Facteurs limitants la rééducation

- Environnement psycho-social

- Pathologie des MI (Déficit sensibilité pallesthésique)

- Pathologie neuro-musculaire ophtalmique

- Pathologie orthoptiste

- Non adhésion du patient

4 types d’exercices

Exercices de stabilisation du regard

- Améliorer la stabilité du regard pendant le mouvement de la tête

- Réduire les sensations vertigineuses et ainsi améliorer l’instabilité

Exercices d’adaptation (interaction visuo-vestibulaire)

- Adaptation du système vestibulaire résiduel lors de certaines stimulations

Exercices d’habituation

- Réduire l’intensité des vertiges induits par le mouvement et les changements de position

- Expositions répétées aux stimulations gênantes

- Recréation de sensations temporaires des étourdissements / vertiges

Exercices de substitution

- Améliorer l’équilibre et réduire les chute

- Utilisation d’autres info sensorielles pour remplacer fonction vestibulaire absente / diminuée

Fin de la rééducation

- Les principaux objectifs sont atteints ou les symptômes se résorbent

- Les symptômes ne s’améliorent plus ou ne s’aggravent plus pendant une période prolongée

- Restriction de participation par des comorbidités

- Non adhésion = exercices à domicile prescrits ne sont pas effectués

- Choix du patient

Rééducation des troubles vestibulaires périphériques (AS)

- Incluent les pathologies de la partie vestibulaire de l’oreille interne ainsi que le nerf vestibulaire

- Entraînent diminution des infos sensorielles disponibles concernant la position et mvt de la tête

- Exercices d’adaptation et de stabilisation du regard

Rééducation des troubles vestibulaires centraux (HS)

- Impliquent principalement les noyaux vestibulaires et le cervelet

- Impliquent aussi des structures du système réticulaire, mésencéphale, centres supérieurs du cortex

- Affectent l’intégration et le traitement des différentes afférences sensorielles

- Exercices de substitution et d’habituation => compensation centrale

- Permettent de réduire le déséquilibre et les vertiges

L’obésité et maladie métabolique

Qu’est-ce-que l’obésité ?

- Une maladie chronique

- Une épidémie

- Un pb de santé

- Un facteur de risque

- un excès de masse grasse

Un handicap

Définition

Maladie caratérisée par une accumulation de graisse corporelle excessive et anormale

- Fréquente, chronique et évolutive

- Liée à l’environnement et aux modes de vie

- Favorisée par une prédisposition génétique

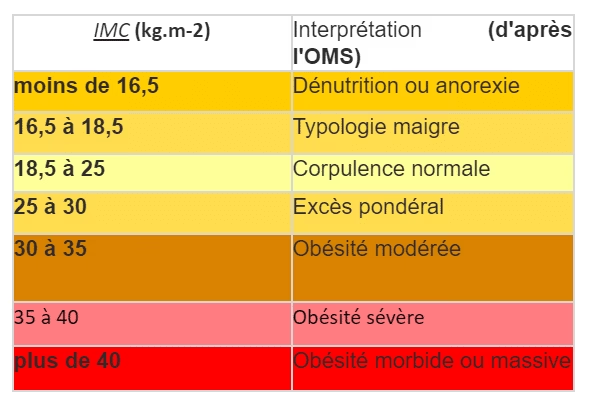

Obésité autrefois défini que par l’IMC mais insuffisant car 2 personnes peuvent avoir le même IMC et pas les mêmes symptômes. On distingue :

- L’obésité clinique

- L”obésité pré-clinique : excès d’adiposité par mesure directe directe de la masse grasse, tour de taille, IMC, âge, sexe, origine ethnique

Les complications

- Maladies cardiovasculaires

- Anomalies métaboliques et endocriniennes

- Troubles pelvi-périnéaux

- Cancer

- Respiratoires

- Complications ostéo-articulaires

- Retentissement psycho-social (dépression souvent associée)

La fonction respiratoire

Physiopathologie respiratoire de l’obésité

- Accumulation de graisse au niveau de l’abdomen et cage thoracique

- Diminution de l’espace pharyngé

Altération restrictive

- Diminution de tous les volumes pulmonaire

- Baisse VRE diminue Capacité vitale

- Augmentation graisse au niveau du thorax -> baisse de la CRF

- Baisse volume

- Déplacement vers le haut du diaphragme : difficulté d’expansion pulmonaire

- Augmentation du travail des muscles inspiratoires

Tolérance à l’effort

- Déclin de la fonction respiratoire -> Augmentation du travail respiratoire -> Augmentation de la consommation O2

Changement du vol pulmonaire

Limmitation du débit expiratoire

Diminution de l’efficacité respiratoire

Altération de la mécanique respiratoire

- FR augmentée-> Effort respiratoire plus important, dyspnée, capacité d’exercice réduite

- Fatigue musculaire inspiratoire pendant l’exercice

- Réduction de la capacité fonctionnelle pendant l’exercice et de la qualité de vie

Obésité et muscles inspiratoires

-> Renforcement des muscles inspiratoires ?

SAOS et SOH

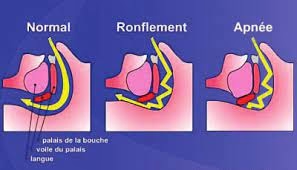

Syndrome d’apnée du sommeil

2 types de syndromes

- Central avec arrêt de l’effort respiratoire

- Obstructif partiel ou complète avec continuité de l’effort respiratoire

Un seul examen diagnostique

- La polysomnographie définit l’IAH (indice apnée hypopnée)

- Diagnstic de SAS dès un IAH=5

- Appareillage si IAH>30 (en France)

Définition

- Apnée obstructive : arrêt du débit aérien naso-buccal pendant au moins 10s avec persistance d’efforts ventilatoires pendant l’apnée (SAOS)

- Hypopnée : diminution de la ventilation pendant au moins 10s s’accompagnant d’une réduction du débit aérien de plus de 50%

- SAOS : épisode répétés de collapsus du pharynx pendant le sommeil, collapsus complet en cas d’apnée, partiel en cas d’hypopnée

Mécanismes du SAOS

- Prédisposition anatomique

- Déséquilibre entre une charge mécanique et l’activité des muscles dilatateurs des VAS

- Diminution du tonus musculaire

- Augmentation pression tissulaire pharyngée

- Contrôle ventilatoire

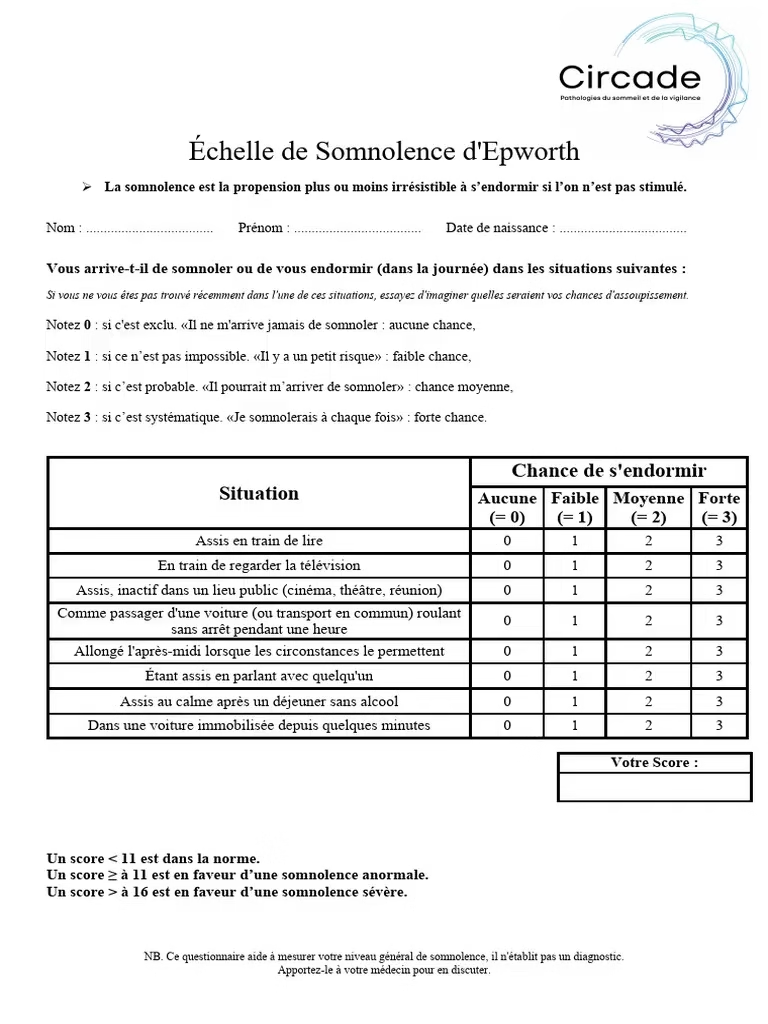

Dépistage SAOS

- Présence des critères A ou B et du critère C

- B. Deux au moins des critères suivants :

- Ronflement sé

C. Critères polysomnographiques

Critères de sévérités

- léger : 5<IAH<15 évènement/heure

- Méodéré

- Sévère : IAH>30 évènement/heure

Symptômes du SAOS

Pendant la nuit

- Ronflement sévère et quotidien

- etc

La journée

- Somnolence diurne excessive

- Asthénie

- Difficultés à se concentrer, à mémorises

- Troubles de l’humeur, irritabilité

- Trouble llibido

Prévalence du SAOS

- 2 millionsde fraçais

- 2% des femmes et 4% des hommes de 30 à 60 ans

- Plus on monte en âge, plus on est exposé au SAOS

- SAOS augmente avec la sévérité de l’IMC et HTA

Complications

- HTA

- Stress oxydatif

- Risque : AVC, coronapathie, etc

Dépistage

- Diagnostic clinique

- Sy diurnes et nocturne

- Examen clinque, mesure anthropométrique

- Examen ORL : obstacle ou réduction VAS, hypertrophie du palais mou avec hypertrophie de la luette, obstruction nasale

- Examen CV et respiratoire : mesure pression artérielle, FC

- Explorations complémentaires : obésité + SAOS, EFR, gaz du sang (si IMC>35)

- Imagerie des VAS

- Enregistrements nocturnes

Traitement

PEC pluridisciplinaire

- Mesures générales : hygiène de vie

- Traitements spécifiques : chirurgie, orthèse d’avancée mandibulaire, apareil à pression positive continue (PPC), rééducation (kiné linguale, muscle oropharynx, AP régulière)

- Inconvénients PPC : sécheresse des muqueuse, tolérance moindre en cas de rhinites, sensation d’étouffement, image de soi (impact sur le couple), bruit, encombrement, transport, marques sur le visage

- La plupart des arrêt de la PPC se produisent les premières semaines. En moyenne, 15 à 37% des patients abandonnent leur traitement par PPC.

Conséquence de l’arrêt de la PPC

- Reprise des symptômes

- Les comorbidités associées : HTA, troubles du rythme, cardiopathie

SAOS dans l’obésité

- Obésité : important FDR

- Graisse viscérale corrélée à SAOS

- Obésité + SAOS : probabilité de développer diabète type II

Manque de sommeil et poids

Plus le sommeil est réduit, plus le risque d’obésité est important

Perte de poids ne signifie pas diminution des épisodes d’apnée

SAOS léger et modéré : perte de 10% de poids améliore les symptômes

SAOS et chirurgie bariatrique

Diminue la sévérité de l’apnée

En pratique

- SAOS sévère : PPC en 1ère intention, OAM en 2ème si refus PPC

- SAOS léger à modéré : PPC ou OAM

SOH

IMC>30

PaCO2 diurne > 45mmHg (sans autre cause d’hypoventilation)

80% ont également SAOS

SOH associé à une morbi-mortalité importante et coûts de santé élevés

Mécanisme SOH

- Restriction vol pulmonaire

- Diminution compliance thoracique

- Augmentation travail muscles inspi avec coût en O2

- Altération du contrôle des centres respiratoires avec une réponse en CO2 diminuée

- Trouble respi nocturne

- Obstruction pulmonaire

Traitement

En aigu : unité de soins intensifs

Traitement au long cour : VNI

Chirurgie bariatrique risquée chez ces patients

Capacités fonctionnelles et réentrainement à l’effort

Muscle périphérique

Réduction de la masse musculaire, augmentation de la masse graisseuse : perte de force

-> Obésité sarcopénique (risque CV)

| Masse musculaire | Force | Performance physique |

| Anthropométriques TDM IRM | Handgrip F/E genou |

Faiblesse musculaire -> cadence de marche plus lente -> problème de mobilité -> perte d’autonomie

TDM6 : 300m (normalement 600m)

Obésité et risque cardio-vasculaire

- HTA

- Hypertrophie ventriculaire gauche

- anomalie du métabolisme lpidique

- Intolérance au glucose

- Diabète

- Atherosclérose coronarienne

- AVC

Métabolisme et dépense énergétique

- De repos (métabolisme de base) : consommation O2 plus élévée au repos

- Pour l’activité physique : 15 à 30% pour une AP importante

Obésité et activité physique

Consommation d’O2 plus importante pour les patients en situation d’obésité

Plus l’obésité est sévère, plus la diminution d’AP est importante et plus la durée d’AP quotidienne diminue

Facteurs limitant l’AP

- Articulaires (perte de souplesse, douleur)

- Métabolisme et musculaire : perte musculaire, diminution de la tolérance à l’effort, diminution O2 aux muscles en activité)

- Respiratoire (dyspnée, FR élevée)

- Cardiovasculaire

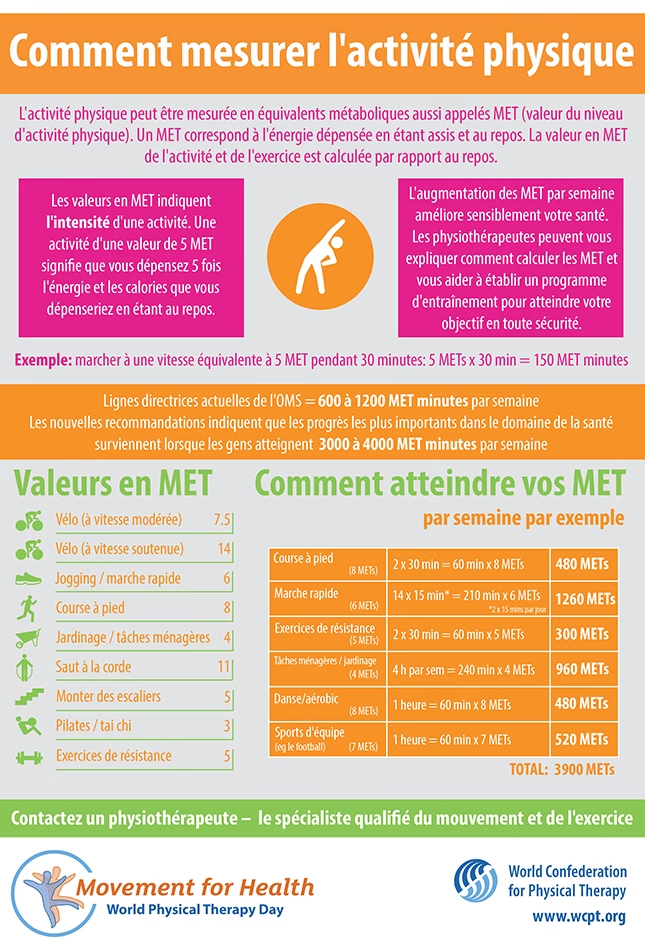

PEC pour AP

Epreuve d’effort simple : 60 à 70% de la FCmax

Absence d’épreuve d’effort : formule de Karnoven : zone de la FC cible = FC réserve x %souhaité + FC repos (FC réserve = FCmax – FCrepos)

- Intensité déterminée en fonction des capacités aérobies et contraintes orthopédique

- Activité à risque traumatologique faible

- Durée 30mn/j (150mn/semaine)

- Intensité modérée : 50-70% de la puissance max

- 5 à 7 fois/semaine

Recommandation HAS

Aérobie + renforcement

Perte de poids en AP : pour une durée et une intensité importante

Conclusion

- REE adapté au patient

- Intensité modérée continue

- HIIT, seulement après évaluation du risque CV et supervisé

- Adapté au cas par cas

REE et chirurgie bariatrique

- Meilleure condition pour l’opération et augmentation masse musculaire

- Post-op : réduction de la perte de masse musculaire, bien-être

- Maintenance : endurance, maintien masse musculaire, bien-être

Troubles pelvi-périnéaux

L’incontinence urinaire

- Fuite involontaire avec impact social

- 3M de femmes de toute âge affectées

- Beaucoup de facteur à l’origine : chirurgie pelvienne, accouchement, obésité

Types d’incontinence urinaire

- D’effort

- Par urgenturie : désir soudain et impérieux

- Urinaire mixte

Hypothèse physiopathologique

Obésité : hyperpression abdominale

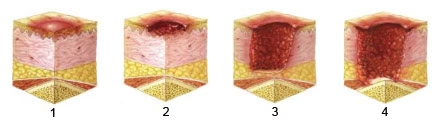

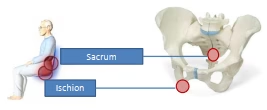

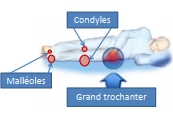

Stade d’incontinence urinaire par l’effort

- 1

- 2

- 3

Obésité et IU

L’obésité est associée à une prévalence plus élevée d’IU

Surpoids : augmentation de la pression intra-abdominale -> augmentation de la pression intra-vésicale -> force exercée sur plancher pelvien qui augmente risque IU

Une augmentation de 5 unités d’IMC -> +30% IUE et 15% IUU

Obésité : FDR établie mais causalité sous-jacente pas aussi claire

Physiopathologie

- Augmentation du diamètre sagittal abdominal

- Altération des fibres musculaires et nerveuses du périnée (détrusor)

- Graisse périvésicale

IU en fonction de l’âge

Même si IMC normal à 20 ans, la prise du poids amène au même risque d’IU que quelqu’un avec un IMC déjà élevé

Recommandation de PEC

- Perte de poids modérée réduit symptôme : traitement initial

- Entrainement muscles du plancher pelvien

- Exercice physique

- Chirurgie bariatrique

POP (Pelvic organ prolapse) et IF

Dommage structurel ou dysfonctionnement neurologique dû au stress sur le plancher pelvien en raison de la pression intra abdominale

- Femme en surpoids : 2,5x plus de risque de développer POP

- Obésité pas forcement FDR de prolopasus (rôle controversé)

- Chirurgie bariatrique améliore IU et POP chez femmes obèses

- Pas d’amélioration significative sur l’incontinence fécale et activité sexuelle

- Incontinence fécale fréquence après chirurgie bariatrique, risque de diarrhée

Type de traitement

Conservateur : perte modérée de poids entre 5 et 10% (grade A)

Activité physique

Entrainement des muscles du plancher pelvien en 1ère intention

Rééducation incontinence urinaire et obésité

- PRIDE : Program to Réduce Incontinence by DIet and Exercice (2017)

- Régime hypocalorique et encouragements sur l’AP

- Diminution des épisodes d’IU

- Même sans perte de poids, la rééducation améliore les symptômes

Obésité est un FDR de risque de récidive de POP après hystérectomie : il est donc important d’envisager des modifications du mode de vie : perte de poids, renfo muscles pelviens, AP

Conclusion

Obésité : FDR IU, réversible (chirurgie bariatrique, régime hypocalorique), rééducation périnéale (le plus important)

Place du kiné : stratégie de prévention primaire et secondaire, éducation thérapeutique, rééducation

Réentrainement à l’effort

Introduction

Principes de la rééducation en neuro :

- Spécifique

- Répétitive

- Intensive

Effets du RAE

La neuroplasticité

Capacité du SNC à subir des modifications structurelles et fonctionnelles suite à de nouvelles expériences

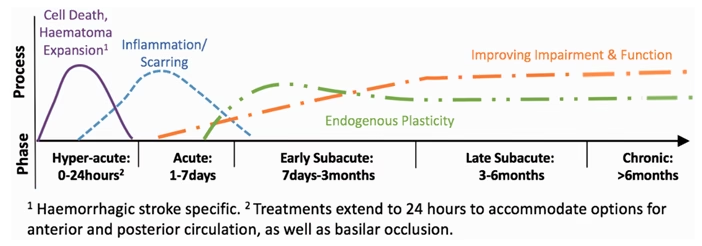

Exemple du mécanisme post AVC

- Etape 1 :mort cellulaire

- Etape 2 : plasticité cérébrale dès les premiers jours et après plusieurs mois.

- La plasticité est la plus importante dans les 3 premiers mois

- La plasticité est toujours présente dans les maladies chroniques à condition d’être intensif

- L’entraînement moteur entraîne de nouvelles connexions (mais ne répare pas les cellules mortes)

La neuroprotection

Effets métaboliques

- Augmentation de la production de facteurs neurotrophiques BDNF/GDNF

- Diminution des facteurs oxydatifs

- Augmentation de la neurotransmission et de la libération de dopamine

- Modulation du glutamate

Effets cellulaires

- Amélioration de la qualité de la colonne dendritique

- Favorise la neurogénèse

Effet sur la circulation sanguine

- Augmentation du flux sanguin et angiogénèse

Effet immuno-modulateur

- Augmentation de la production de cytokines IL-6 anti-inflammatoires

La remyélinisation

La fatigue

Elle est la problématique commune aux pathologies neurologiques. Elle peut engendrer un cercle vicieux handicap -> déplacements diminués -> déconditionnement

Elle peut être :

- Neuro-musculaire (conduction nerveuse, commande)

- Psychologique

- Cognitive

- Physique

- Emotionnelle

- Liée au déconditionnement (cardio-respiratoire)

- Liée aux traitements médicamenteux (Baclofène, anti-spastique)

- Métabolique (anémie)

- Trouble du sommeil

- Alimentaire (anorexie)

Myéline centrale et activité physique

Le développement de la myélinisation au cours de la vie ressemble à une courbe en U inversée avec la teneur en myéline cérébrale la plus élevée entre 30 et 60 ans. On distingue :

- La mylinisation adaptative liée à l’apprentissage d’une nouvelle tâche

- La remyélinisation suite à l’entraînement. Chez les patients AVC avec AP intensive, le taux de myéline est comparable à des individus sains. Dans le cas de la SEP, l’entraînement aérobie à des effets physiologiques sur la myéline.

Myéline périphérique et activité physique

- Peu d’étude chez l’homme

- AP entraînerait des effets de remyélinisation et des sécrétions de facteurs trophiques sur les axones lésés

Objectif du RAE en neurologie

- Prévenir le déconditionnement

- Augmenter la force musculaire

- Améliorer les performances musculaires

- Améliorer les performances cardio-pulmonaire

- Améliorer les performances fonctionnelles

- Stimuler la plasticité

- Prévenir l’apparition de nouveaux symptômes via la neuroprotection et limiter les récidives

- Limiter la fatigue

- Augmenter l’estime de soi et le sentiment d’auto-efficacité

- Augmenter la qualité de vie

Le réentrainement à l’effort

Définition

- RAE : ensemble de technique et stratégie permettant à l’individu d’augmenter ses performances fonctionnelles par une sollicitation métabolique

- Activité physique : tout mouvement corporel produit par les muscles squelettique qui requiert

- RAE est un entraînement cardio-respi et musculaire

Niveau d’exercice

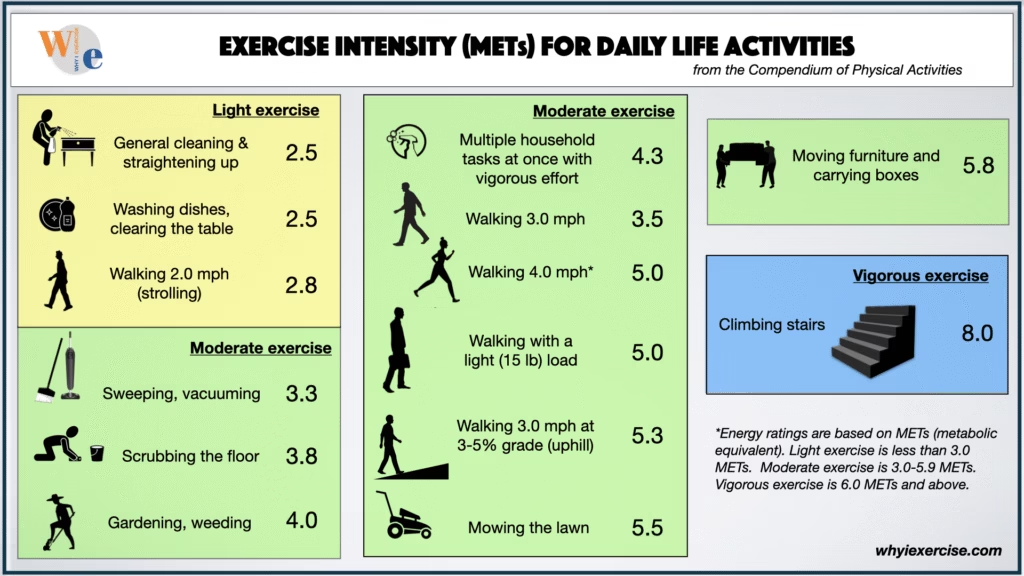

MET : Metabolic Equivalent of the task (unité d’équivalent métabolique)

Quelle filières énergétiques pour le RAE ?

Favoriser la voie aérobie qui est la voie oxydative

- Endurance fondamentale, aisance respiratoire, moyenne intensité (50-60% VMA), sensation de pouvoir accélérer

- Capacité aérobie (SV1) : 60-80% VMA. Aisance respiratoire mais avec une ventilation plus rythmée, aisance musculaire

- Seuil anaérobie (SV2) : “résistance

- VMA : vitesse maximale aérobie

Filière aérobie alactique

Phosphocréatine -> ATP

Objectifs :

- Augmentation du taux de intra-musculaire

2 processus pour la recruter :

- Entraînement continu

- Entraînement par intervalle : fractionné, effort court et rapide avec séquence de récupération

Les types d’exercice

- Fibre de type I : endurance musculaire (50-60% RM)

- Fibre de type II : travail en force musculaire (80%RM). Travail avec résistance jusqu’à échec musculaire, peu de répétition

- HIIT : high intensity interval training : exos ccourts et intensif de 20 à 90s, fibres type II, séance de 15-30mn

Evaluation de la mise en place du RAE en neuro

Force musculaire

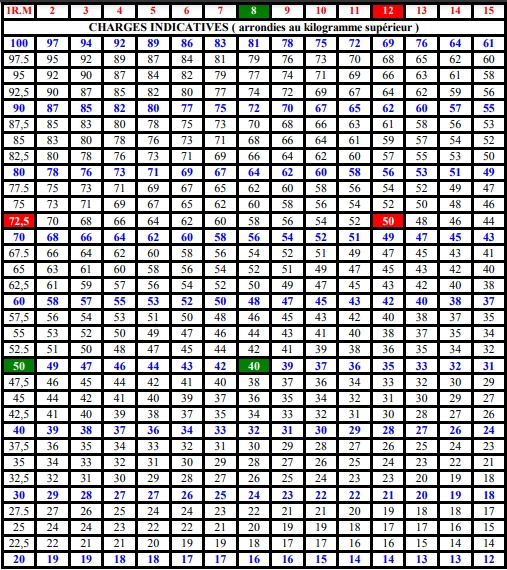

Calcul de la RM

- Formule Brzycki : nombre de répétition + poids avec 1mn30 de pause

- Cette formule permet de donner une estimation de la charge maximale développée (1RM).

- EXEMPLE N°1 (rouge): Atelier développé / couché, réalisation d’une série de 12 répétitions à 50kg, cela correspond à une charge maximale estimée de 72,5kg.

- EXEMPLE N°2 (vert): Atelier triceps, réalisation d’une série de 8 répétitions à 40 kg, cela correspond à une charge maximale estimée de 50kg.

- ATTENTION : pour être fiable, la charge choisie ne doit pas permettre la réalisation de plus de 15 répétitions, la toute dernière répétition doit être difficile à réaliser voir impossible. La qualité d’exécution est primordiale la série doit être continue.

- Test effort sous maximal : contrairement au test d’effort maximal qui s’arrête lorsque le sujet atteint un épuisement qui le force à stopper son effort, un test d’effort sous-maximal est un test où l’effort s’arrête avant l’épuisement du sujet selon un critère déterminé en amont. Ses principales vertus sont la diminution des risques liés aux tests maximaux, la diminution de la fatigue engendrée, et la diminution de certains facteurs limitant comme les douleurs, la fatigue ou le manque de motivation.

- Dynamométrie : Mesure et enregistrement graphique de la force musculaire. La dynamométrie, utilisée en médecine sportive ou pour évaluer les déficits entraînés par certaines maladies neurologiques ou musculaires, se pratique à l’aide d’un dynamomètre, sorte de ressort gradué muni d’une poignée. L’amplitude de la flexion de ce ressort sous l’influence d’un effort est mesurée. Cette méthode permet aussi d’évaluer, pendant une rééducation fonctionnelle, les progrès effectués par un malade.

- Test physique de l’effort submaximal : augmenter la charge progressivement jusqu’à ce que le patient puisse réaliser 10 répétitions

Evaluation cardio vasculaire

- Constante cardio-vasculaire : FC, Sat, TA, FR

- TDM6

- VO2max

- Test d’effort au cyclo-ergomètre

- Sit to stand 30s à 1mn

Calcul de la puissance maximale théorique

Test pour mesurer indirectement la puissance maximal aérobie théorique

- Matériel : vélo, ergo, FC, SaO2

- Protocole sur 16mn : échauffement 2mn, 3 pallier de 4mn, vitesse de 60/tour/mn à puissance de P1/P2/P3

- Calcul de la FC à la 4ème mn : FC1, FC2, FC3

- Retour au calme

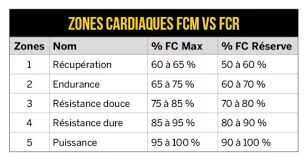

FC cible avec FC max

- 220 – âge (226 pour les femmes)

- 208 – 0,7 x âge (recommandé)

- FC cible : 70-85% de la FC max théorique

- Faible intensité : 50-60% de la FCM

- Moyenne intensité : 60-70% de la FCM

- Forte intensité : 75-80% de la FCM

Méthode Karnoven (FC cible) : utilisée dans le domaine du sport pour planifier des plans d’entraînement de sportif (de tout niveau) sur la base de la fréquence cardiaque (rythme cardiaque). Cette méthode utilise la fréquence cardiaque comme indicateur des zones d’utilisation des filières énergétiques. Cette méthode prend en compte différents paramètres :

- fréquence cardiaque au repos (rythme cardiaque).

- fréquence cardiaque maximale (rythme cardiaque maximal qu’un individu peut atteindre).

- fréquence cardiaque de réserve = FC max – FC repos. C’est toute l’amplitude cardiaque se trouvant en dessous de la fréquence cardiaque maximale. Cette amplitude est la plage que l’individu utilise pour vivre quotidiennement (pour les escaliers, pour marcher, etc.).

- => FC cible = FC repos + FC réserve x %choisi

% du facteur d’intensité choisi :

- 50-60% : zone de récupération ou échauffement

- 60-70% : zone d’endurance fondamentale

- 70-80% : zone d’endurance douce

- 80-90% : zone d’endurance dure

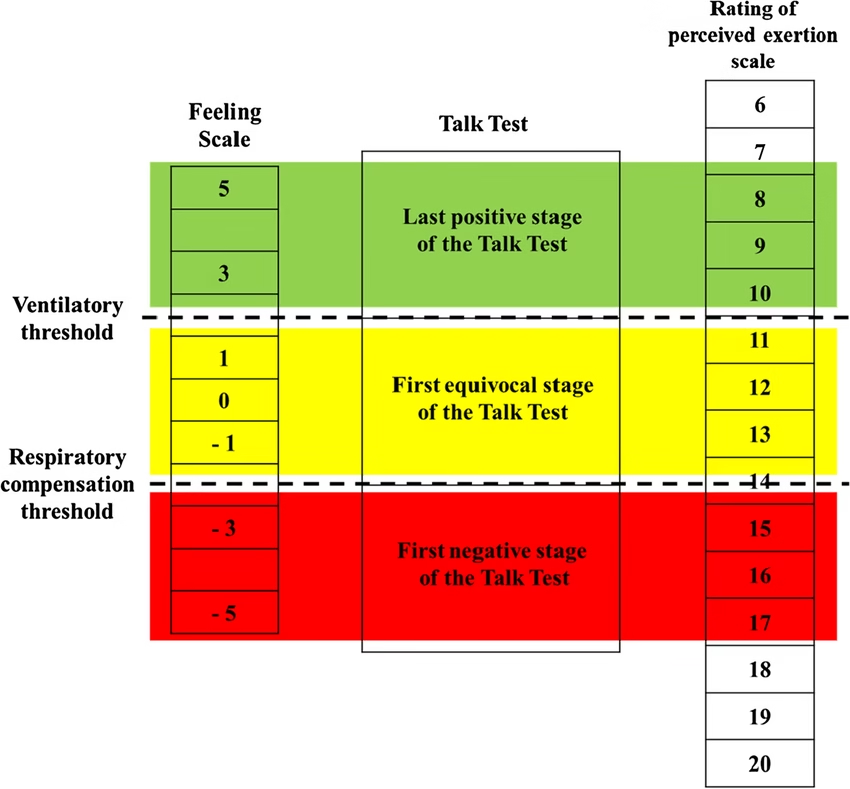

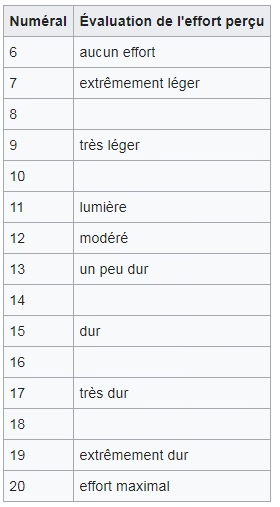

Rate of perceive exertion (RPE)

Echelle de Borg (6-20)

- Faible intensité de 6 à 11 sur échelle RPE

- Intensité modérée : 12-14

- Forte intensité : 15-20 (max)

Talk test

RPE et facilité à parler :

- 1. Capacité à formuler plusieurs phrases

- 2. Capacité à formuler une seule phrase

- 3. Capacité à formuler un seul mot

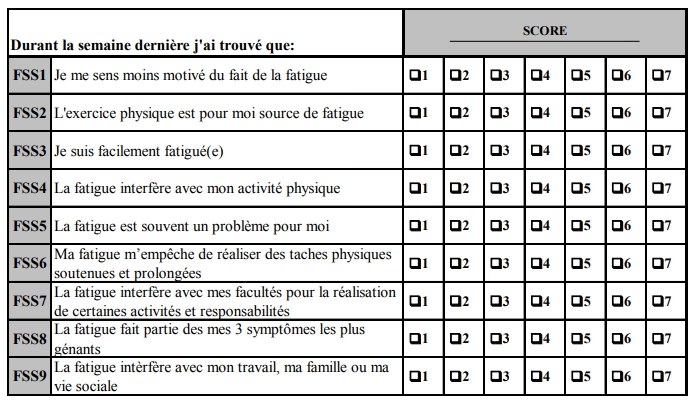

Evaluation de la fatigue

Fatigue Severity Scale (FSS)

Dans la semaine qui vient de s’écouler, pour chacune des propositions, cochez un seul

score :

1 : Cette affirmation ne me correspond pas (dans la semaine qui vient de s’écouler)

7 : Cette affirmation me correspond tout à fait (dans la semaine qui vient de s’écouler)

Evaluation fonctionnelle

- TDM6

- TDM10

- Berg

- Tinetti

- FIST

- Préhension : Box&Block/9hold Peg test

- Relevé du sol, assis-debout

Précaution et contre-indication

Pas de RAE en cas de :

- Angor instable

- Infarctus récent

- Rétressissement aortique serré

- Insuffisance cardiaque instable

- Péricardite, myocardite, endocardite

- Maladie thromboembolique évolutive

- Anévrisme ventriculaire

- Thrombus intra ventriculaire

- Troubles du rythme

Contre-indications relative

- HTA primitive

- HTA systémique non contrôlée

- Cardiomyopathie obstructive

- Trouble de la conduction auriculo-ventriculaire

- Fistule artério-veineuse

- Fixateurs externes

- => Avis médical

Prescription médicale obligatoire

Surveillance

| Données quantitatives | Données qualitatives |

| Tension artérielle Fréquence cardiaque Saturation Fréquence respiratoire | Sueur, pâleur Spasticité Maux de tête Fatigue ressentie Vigilance cognitive Essoufflement, palpitation |

Au-delà de 120 battements par minutes au repos, ne pas faire de RAE

| Repos | Effort |

| TA > 18-11 mmHg Sat < 92% FC > 120 bpm | TA > 20/12mmHg Sat FC > 85% FC max |

Modalités selon la pathologie neuro

Blessés médullaires

- Test de 6mn en test de propulsion au fauteuil roulant manuel

- Cycloergomètre à bras

- RAE via skieur, rameur, handbike

- Recommandation minimum : 20mn aérobie 2/3 fois par semaine à intensité modéré et renfo 2 fois/semaine avec 3×10 répétions par groupes musculaire

Post AVC

- Programme d’activité physique recommandé (Reco HAS) pour améliorer la fonction motrice à la phase chronique de l’AVC et exercice de marche (grade 1)

- Intensité de l’exercice sur une longue période (6 mois)

- Travail aérobie 5 à 7j/sem, durée de 20 à 60mn, Borg à 16/20, 60-80% FC max, surveiller TA et FC

- Parésie spastique : travail dans différentes courses musculaires, surtout la course externe en excentrique, et à différente vitesse pour limiter l’apparition des co-contractions.

Parkinson

- L’exercice à haute intensité pourrait inverser la neurodégénérescence dans la MP

- L’exercice à haute intensité améliore la force, l’équilibre, les symptômes, la marche et les facteurs trophiques

- L’exercice à basse intensité améliore la marche, les transferts assis-debout et les facteurs trophiques

- Travail aérobie : 3 à 5j/ semaine, de 20 à 60 mn, Borg à 13/20, 60-80% FCmax, en phase ON ou OFF

- Travail contre résistance : léger à modéré, 40-50% RM

SEP

- Exercices courts très intensifs

- TDM6 : le faire en 2x3mn plutôt que 1x6mn

- Privilégier exercices type HIIT

- Travail aérobie : 2 à 3 fois/semaine (1j sur 2), 10 à 30mn, Borg à 11-13/20, 40-60 FCmax, 2 à 4mn de repos, surveillance fatigue et chaleur

Articulation temporo-mandibulaire

Introduction

Les 4 fonctions

- Mastication

- Phonation

- Ventilation

- Déglutition

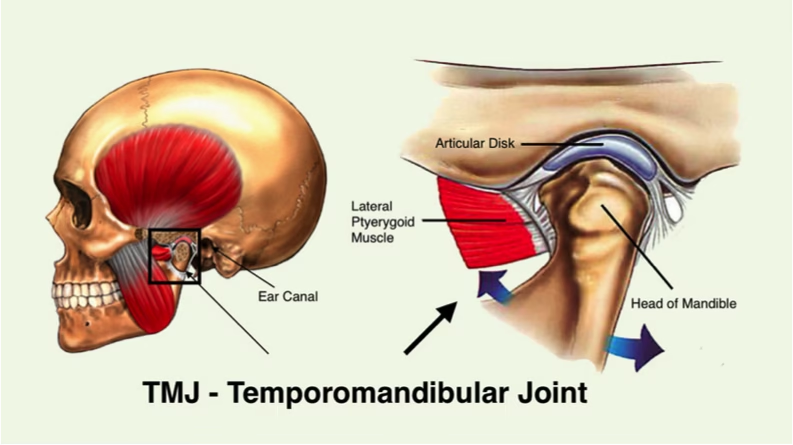

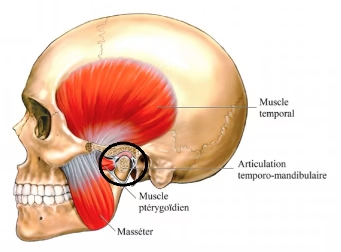

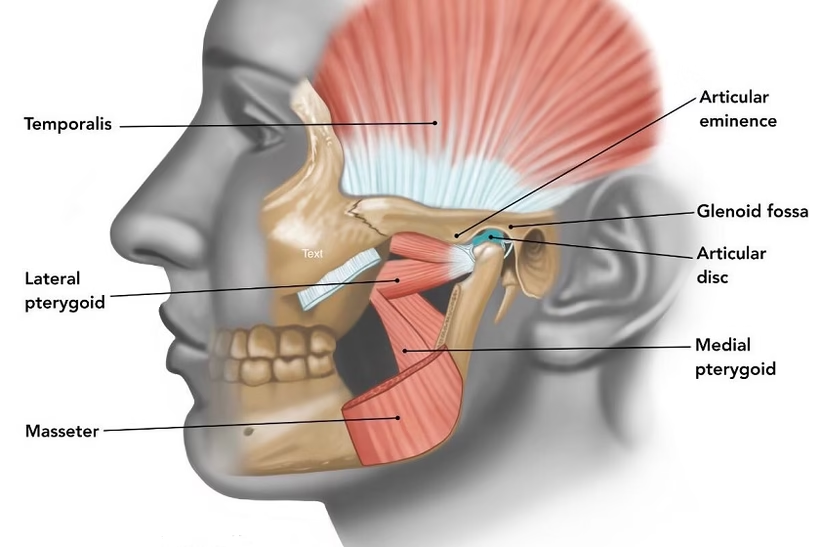

Anatomie

- En avant du tragus de l’oreille

- Bicondylaire, seul articulation où 1 seul os forme 2 articulations

- Doivent fonctionner de façon synchrone et harmonieuse

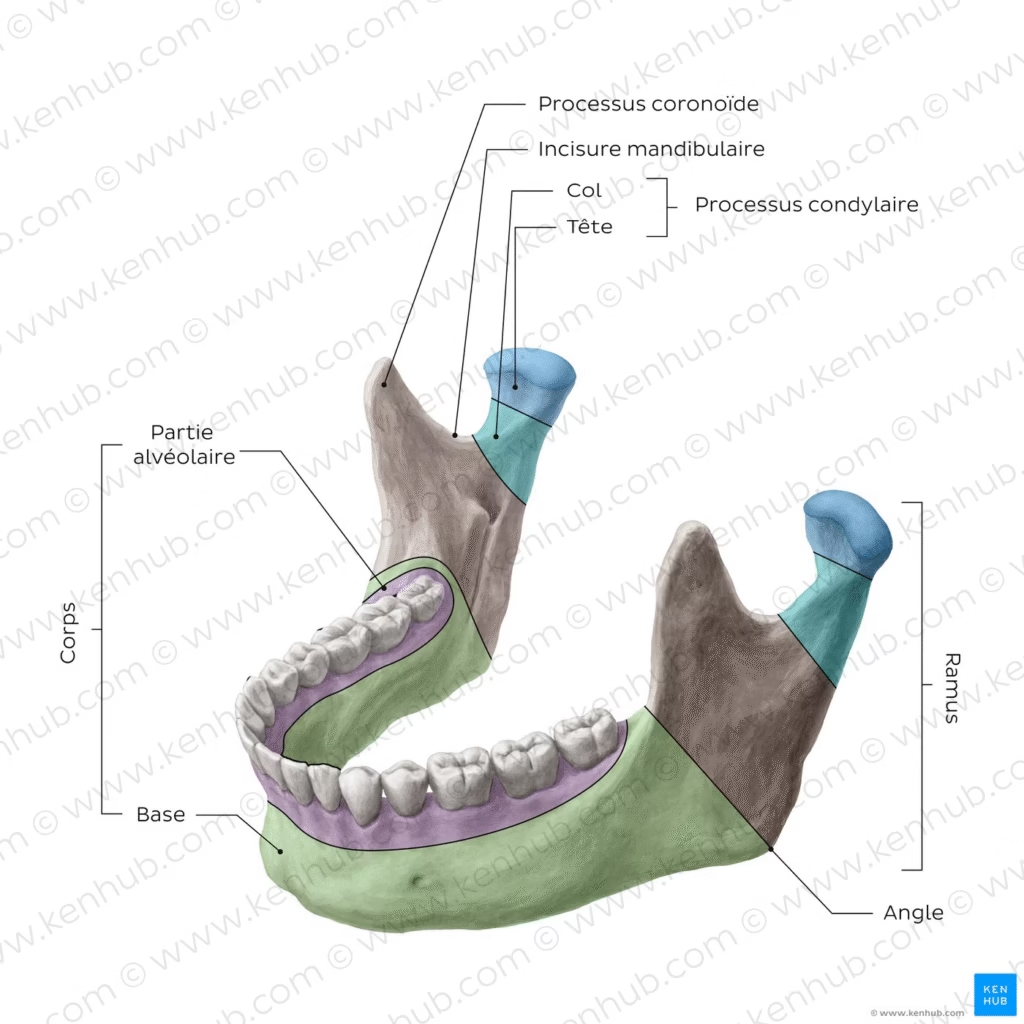

La mandibule

- Os unique, impair et médian, mobile et articulé avec les temporaux

- 2 fonctions : os cortical basal, os spongieux sur lequel s’implantent les dents

- La croissance de l’os alvéolaire dépend de la stimulation masticatoire : plus on stimule les dents, plus on stimule la croissance alvéolaire

- 2 branches montantes oblique en dehors et en arrière : angle mandibulaire

- Processus condylaire en arrière, incisure mandibulaire en avant

- Le disque se pose sur le condyle

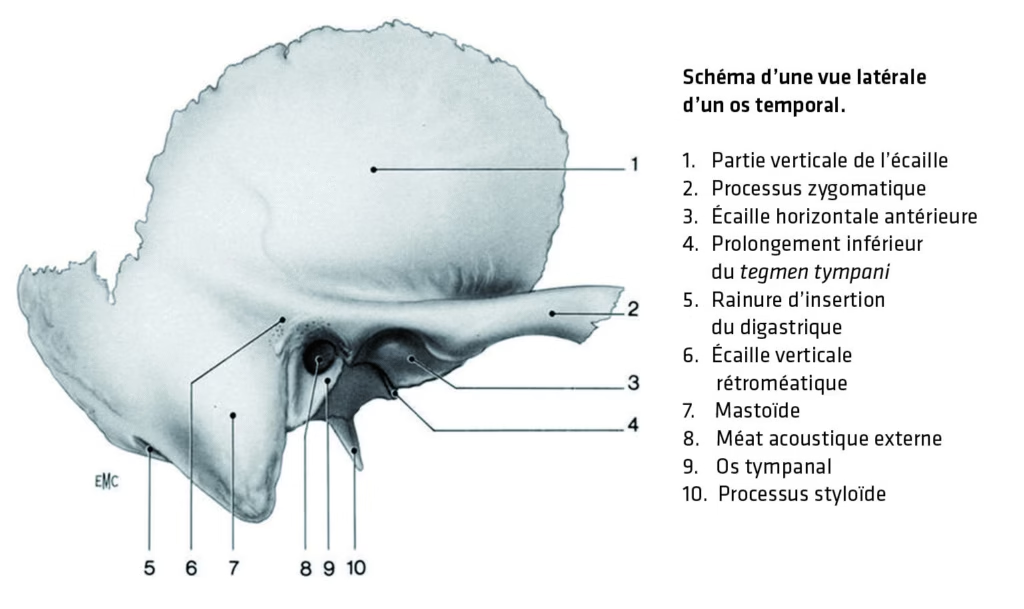

L’os temporal

- Os pair, de chaque côté du crâne entre les os sphénoïde, pariétal et occipital

- 3 parties : rocher, mastoïde, écaille

- Processus zygomatique avec insertions muscle masséter et muscle temporal

- Fosse mandibulaire ou cavité glénoïde en avant

Os hyoïde

- Très profond

- Entre C2 et C3

- “Squelette” de la langue” : dans le complexe naso-oro-pharyngé

- Mobilisation de l’os hyoïde pour travailler la gaine viscérale du cou

- Seul os non relié à un autre os par une articulation

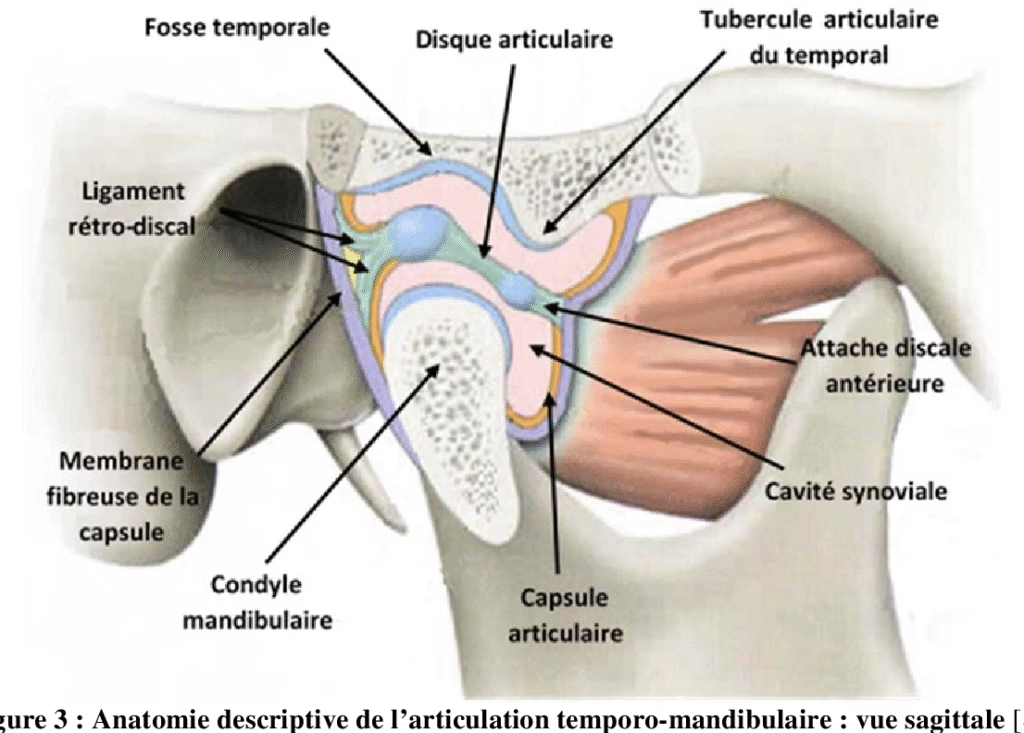

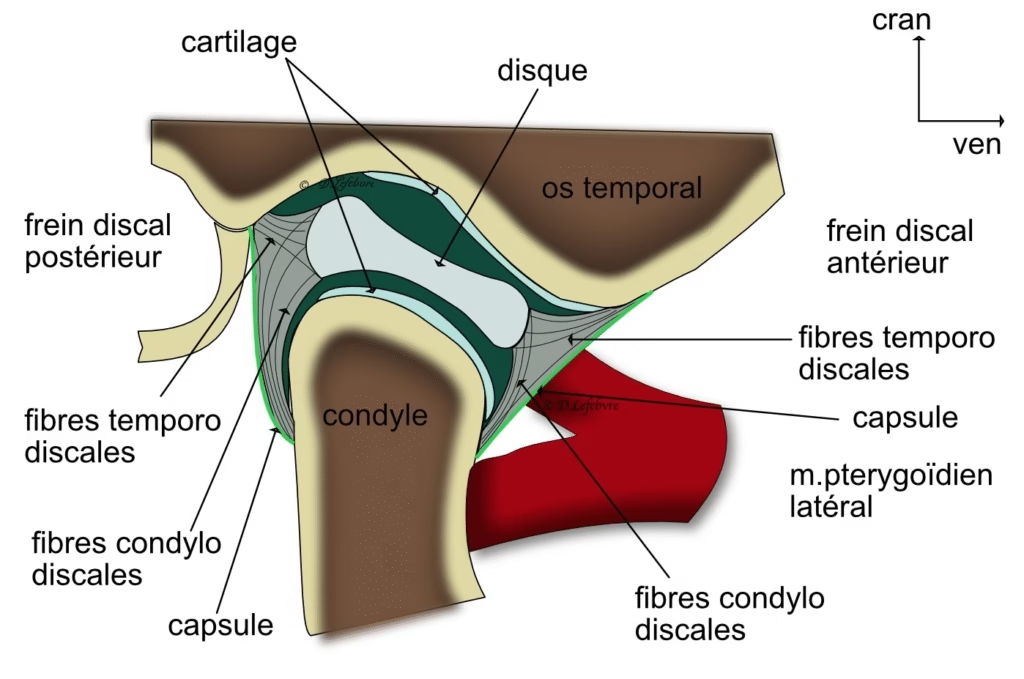

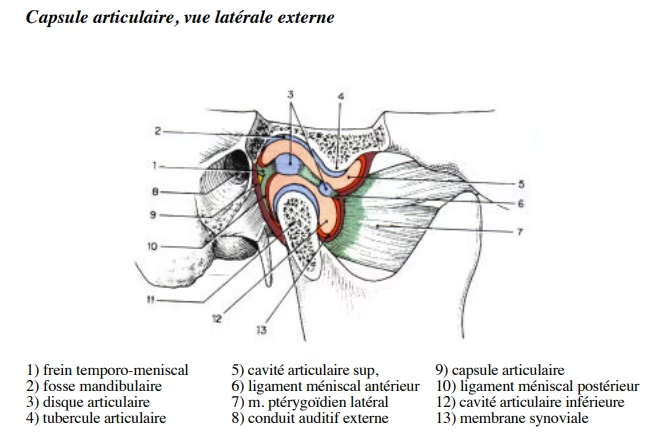

Capsule articulaire

- Sur le condyle mandibulaire

- Les freins méniscaux sont constitués par les fibres du muscle (freins courts et longs)

- Ligament

- Ménisque : structure fibro-cartilagineuse non attaché à l’os sur lequel s’insère le ptérygoïdien médial, le masséter et le buccinateur

- Accroches du ménisque :

- Fibre courte profonde : temporo-méniscale et mandibulo-méniscale

- Fibre longue superficielle :

- – Ligament latéral externe empêche la propulsion de la machoire vers l’avant.

- – Le ptérygoïdien latéral permet au ménisque de bien se positionner sur la tête du condyle.

- Si le masséter est trop spasmé, c’est souvent le signe que le ptérygoïdien est en souffrance.

Équilibre de l’ATM

- Permet une bonne occlusion, une bonne ventilation

- Dépend de l’équilibre musculaire, des joues, de la langue, des lèvres

- Prendre en compte : l’os temporal, l’os hyoïde, la mandibule, le rachis cervical, les ménisques et les ligaments

- Le fascia du masséter est directement lié au trapèze : un traumatisme au niveau de l’épaule peut entraîner des répercussions sur l’ATM.

- L’os temporal (écaille, rocher, mastoïde, apophyse zygomatique) a une action dans la mastication, la phonation, l’audition et le vestibulaire.

Dysfonction de l’ATM

- En cas de manque de coordination entre les 2 articulations, le disque peut être endommagé ou déplacé, ce qui empêche le fonctionnement normal et harmonieux : on parle alors de trouble ou de dysfonctions de l’ATM

- Le disque a la particularité d’être soutenu par des ligaments qui sont en réalité des expansions musculaires. Il absorbe les pressions.

- Prendre en compte l’articulation controlatérale en de dysfonction de l’ATM : si lésion d’un côté, la compensation de l’autre côté entraînera un risque accru d’usure

- Les acouphènes peuvent être liés à la dysfonction de l’ATM

- Une dysfonction de l’ATM peut avoir des répercussions sur la clavicule, le sternum, l’épaule. En cas de douleur de la cheville, la chaîne ascendante peut avoir une répercussion sur l’ATM

- Parafonction : prédisposition à mâcher plus d’un côté va entraîner le développement du masséter côté préférentiel qui va entraîner une rotation de la mandibule. Donc dans le bilan, on va demander de quel côté mâche le patient.

Objectif de la rééducation

- Rétablir la fonction normale, harmonieuse et symétrique

- Précocité de la prise en charge

- Auto-rééducation à faire chez soi tous les jours

- Le patient est l’auteur de sa rééducation, l’articulation est constamment mobilisée

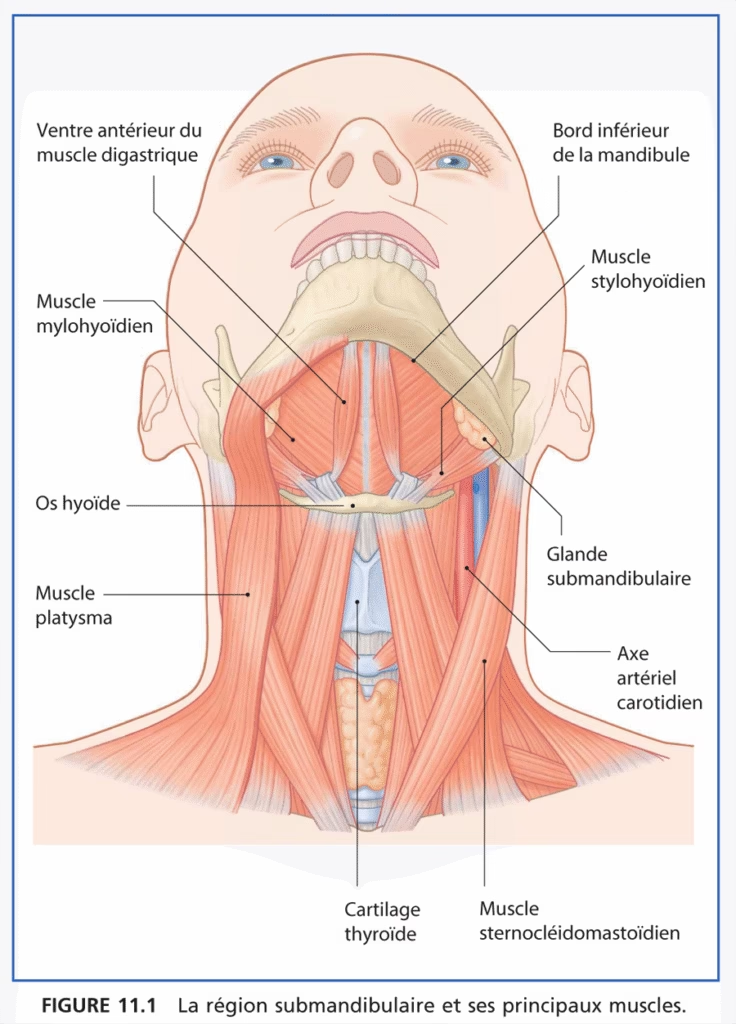

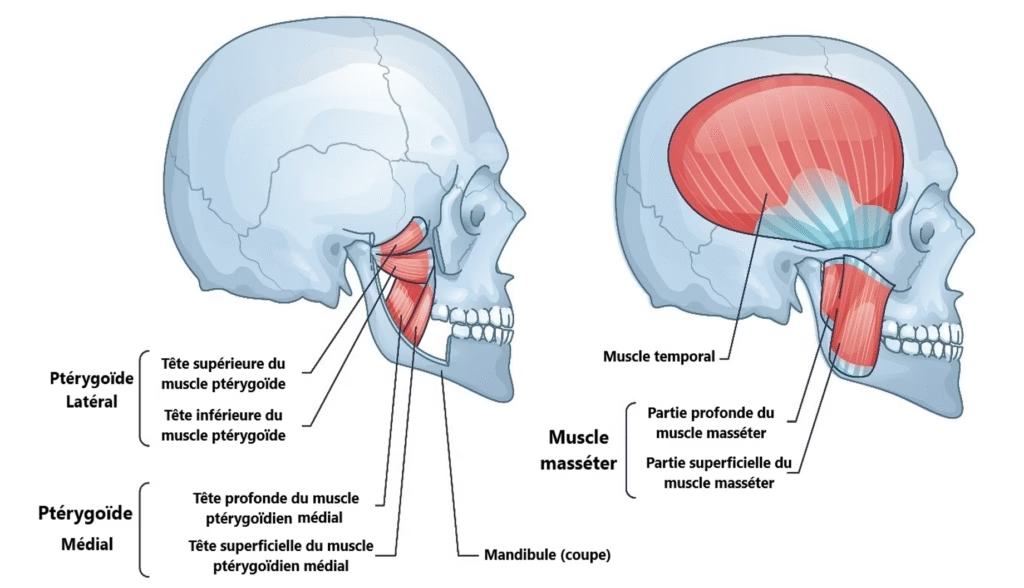

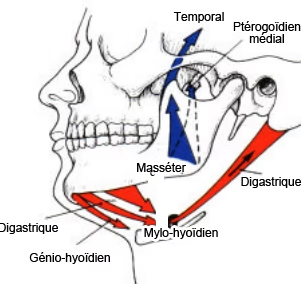

Les muscles

Muscles élévateurs (fermeture)

- Temporal : tracte vers l’arrière et élève (nerf mandibulaire)

- Masséter

- Ptérygoïdien latéral

Muscles de l’ouverture

- Digastrique

- Sous-hyoïdien

- Sus-hyoïdien

Muscles masticateurs

- Elévateur : temporal, masséter, ptérygoïdien latéral

- Abaisseur : sus et sous-hyoïdien

- Propulseur : pétrygoïdien latéral, médial, masséters

- Rétropulseur (retour en position physiologique) : pétrygoïdien latéral, sus et sous hyoïdien

- Diducteurs : ptérygoïdiens

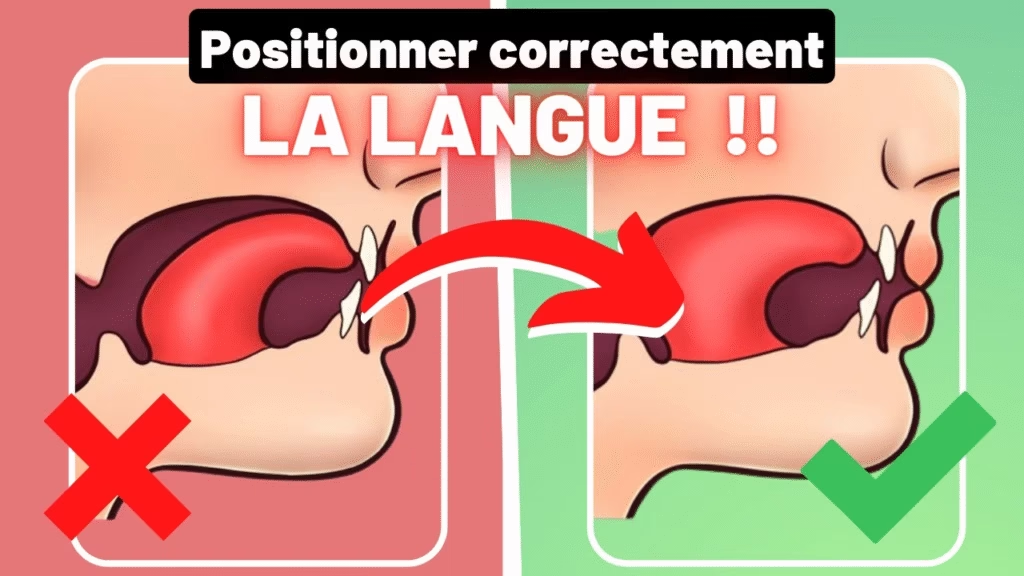

La langue

Rôle de la langue

- Croissance de la face

- Mastication

- Déglutition

- Phonation

- Ventilation

Position au repos

- Dent non en contact

- Langue au palais qui ne touche pas les incisives

- Lèvres jointes sans crispation

- Respiration nasale

L’os hyoïde est seulement tenu par la langue (squelette de la langue)

Physiologie de l’ATM

- Ouverture/fermeture : 50mm (3doigts) et 35mm (préhension alimentaire de confort). Le mouvement comprend une combinaison translation/glissement/rotation

- Protusion : mouvement vers l’avant avec le contact des dents. Ouverture moyenne de 9mm

- Rétrusion : retour vers l’arrière depuis la protusion

- Diduction : mouvement latéral à partir de la position inter cuspidienne. En moyenne 9mm symétrique (si <5mm : pathologique). Part des dents en contact, puis relâchement de la pression puis sur le côté.

Position de repos : position myo-centré, les dents ne sont pas serrées

Position inter-cupidienne : position avec les dents serrées

Biomécanique

Fonction normale de l’ATM

- Pendant la fonction normale, le disque articulaiire demeure sur la tête du condyle et l’accompagne dans tous les mouvements

- Les surfaces articulaires maintiennent une relation normale tout au long des mouvements mandibulaires, tant à l’ouverture qu’à la fermeture

- Tout ceci se produit de faon simultanée et synchronisée pour les 2 ATM

- Rose = disque articulaire

Strie = ptérygoïdien lat (inséré sur le disque)

Orange = freins méniscaux

Rouge = ligaments courts

Paralysie faciale

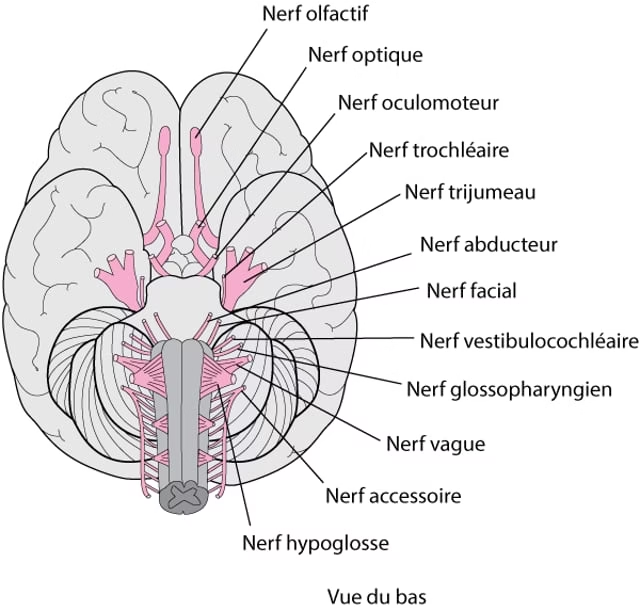

Rappels

Le nerfs crâniens

D’après le site ManualMSD

| NERF | FONCTIONS | TESTS |

| I. Olfactif | L’odorat Le déficit de l’olfaction peut être complet (anosmie) ou partiel (hyposmie). | L’odorat est évalué en demandant au sujet d’identifier des objets à l’odeur caractéristique (savon, café, clou de girofle). Chaque narine est évaluée séparément. |

| II. Optique | La vue | Test de la vue : lecture d’une échelle visuelle. La vision périphérique est testée en demandant à la personne de regarder droit devant pendant que le médecin déplace progressivement un doigt vers le centre de la vision de la personne depuis le haut, le bas, la gauche et la droite. La personne doit alors dire à quel moment elle commence à voir le doigt. |

| Détection de la lumière | La capacité à détecter la lumière est évaluée en faisant briller une lumière vive (comme celle d’une lampe de poche) dans chaque pupille dans une pièce sombre. | |

| III. Oculomoteur | Mouvements oculaires vers le haut, le bas et l’intérieur | Suivre un objet en mouvement |

| Contraction ou dilatation de la pupille en réponse à des variations d’intensité lumineuse | La réponse de la pupille à la lumière est examinée en faisant briller une lumière vive (comme celle d’une lampe de poche) dans chaque pupille dans une pièce sombre. | |

| Lever les paupières | On recherche une éventuelle chute de la paupière supérieure (ptôse). | |

| IV. Trochléaire | Mouvements oculaires vers le bas et l’intérieur | Suivre un objet en mouvement. |

| V. Trijumeau | Sensation faciale (et fonction motrice moindre) Signes cliniques : – Hypoesthésie ou anesthésie – Déficit de la contraction massétérine et de la diduction, avec bouche oblique ovalaire | La sensation du visage est évaluée à l’aide d’une épingle et d’un coton. Le réflexe de clignement est évalué en stimulant la cornée de l’œil avec du coton. |

| Mastication | La force et le mouvement des muscles qui contrôlent la mâchoire sont évalués en demandant au sujet de serrer les dents et d’ouvrir la bouche contre résistance. | |

| VI. Abducteur | Mouvements des yeux vers l’extérieur | On évalue la capacité à tourner chacun des yeux vers l’extérieur au-delà de la ligne médiane en demandant au sujet de regarder sur le côté. |

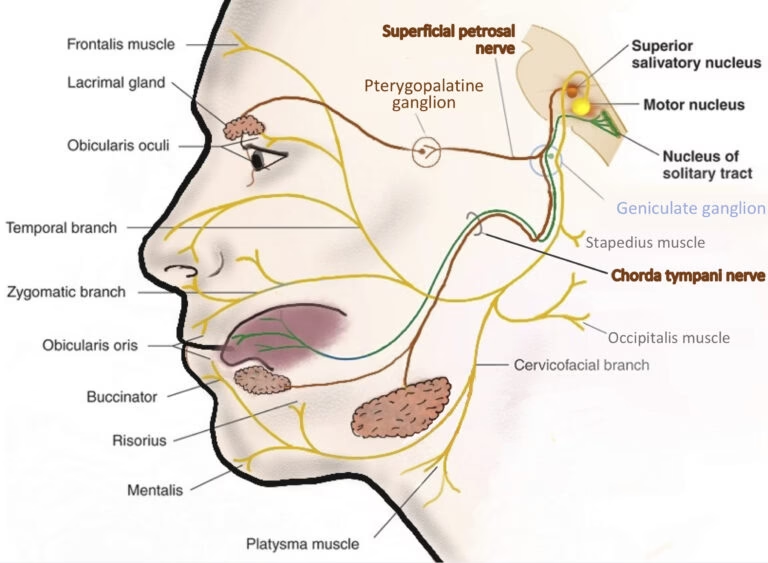

| VII. Facial | La capacité à mobiliser les muscles faciaux (par exemple, dans les expressions du visage) | La capacité de mobiliser les muscles faciaux est évaluée en demandant au sujet de sourire, d’ouvrir la bouche, de montrer les dents et de fermer les paupières. |

| Le goût des deux tiers antérieurs de la langue, la production de salive et de larmes et le contrôle d’un muscle impliqué dans l’audition | Le goût est évalué en utilisant des substances sucrées (sucre), acides (jus de citron), salées (sel) et amères (aspirine, quinine ou aloès). | |

| VIII. Vestibulocochléaire | Audition | L’audition est évaluée avec un diapason ou des écouteurs qui produisent des tons de fréquences (hauteur sonore) et d’intensité différentes (audiométrie). |

| Équilibre | L’équilibre est évalué en demandant au sujet de marcher en suivant une ligne droite. | |

| IX. Glossopharyngien X. Vague | Déglutition, réflexe pharyngé (vomissement) et langage Nerf vague : contrôle des muscles dans certains organes internes et du rythme cardiaque (non évalué dans le cadre de l’examen des nerfs crâniens.) | Les 9e et 10e nerfs crâniens contrôlent la déglutition et le réflexe pharyngé et sont donc évalués conjointement. Le sujet est invité à déglutir. Le sujet est invité à dire « aaaaa » pour évaluer les mouvements du palais et de la luette (petite saillie qui pend à l’arrière de la gorge). On peut toucher l’arrière de la gorge avec un abaisse-langue, ce qui déclenche habituellement le réflexe pharyngé. Le sujet est invité à parler pour déterminer si la voix semble nasale (un autre test du mouvement du palais). |

| XI. Accessoire | Rotation du cou et haussement des épaules | On demande au sujet de tourner la tête et de hausser les épaules contre une résistance opposée par l’examinateur. |

| XII. Hypoglosse | Mouvement de la langue | On demande au sujet de tirer la langue, qui est observée pour voir si elle dévie d’un côté ou de l’autre. |

PF périphérique et PF centrale

D’après le site du Collège des enseignants en neurologie

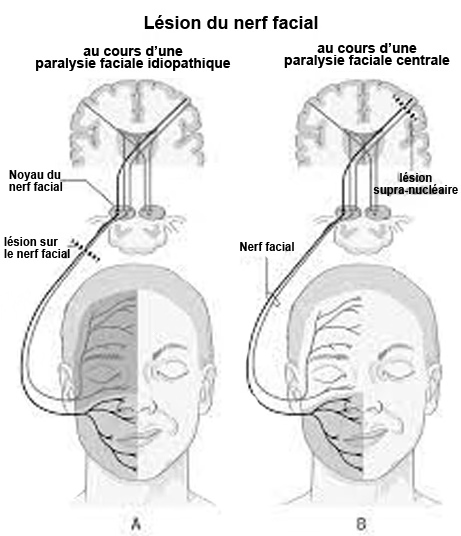

La PF périphérique

Elle résulte d’une atteinte du noyau ou du nerf facial à un niveau quelconque de son trajet :

- Angle ponto-cerebelleux (malformation)

- Rocher (au niveau de l’oreille) : trauma, lésion post-opératoire

- Glande parotide

Elle touche autant la partie supérieure que la partie inférieure du visage.

Son diagnostic, généralement évident, repose sur l’observation du visage.

Au repos, il existe une asymétrie de la face dont témoignent, du côté atteint :

- l’effacement des rides du front

- l’élargissement de la fente palpébrale (lagophtalmie)

- l’effacement du pli naso-génien

- la chute de la commissure labiale.

Aux mouvements volontaires, on constate, du côté atteint :

- l’occlusion incomplète de l’œil (signe de Charles Bell)

dans les formes frustes, le signe des cils de Souques

la bouche ouverte est attirée vers le côté sain

la langue tirée dévie vers le côté paralysé

le patient ne peut ni souffler ni siffler.

une PF peut gêner l’élocution (dysarthrie) et entraîner un écoulement salivaire

La PF centrale

Ce n’est pas une atteinte du nerf facial proprement dit, mais une atteinte de la commande supranucléaire de ce nerf. C’est en fait l’expression faciale du syndrome pyramidal, par atteinte du contingent de faisceau pyramidal (faisceau cortico-nucléaire) issu de l’opercule rolandique (partie basse du cortex de la frontale ascendante).

Après décussation, il atteint les noyaux du facial : à noter que le noyau supérieur reçoit des fibres deux faisceaux cortico-nucléaires alors que le noyau inférieur ne reçoit que du faisceau contro-latéral. Cette dernière particularité anatomique explique que le territoire facial supérieur ne soit pas atteint dans la paralysie faciale centrale (pas de signe de Charles Bell). En revanche, on peut observer une dissociation automatico-volontaire : paralysie lors de la commande volontaire, disparaissant lors de mouvements automatiques comme le rire

La paralysie faciale périphérique

Introduction

Impact fonctionnel

- La paralysie facial constitue un handicap fonctionnel avec une altération de la communication verbale et non verbale, et esthétique ayant des répercussion au niveau affectif, social et professionnel.

Causes de la PF

- Les paralysies faciales périphériques : 80 % d’origine virale, 20% d’origine traumatique, tumorale. Il est parfois nécessaire pour le MK de demander des examens complémentaires pour appuyer le diagnostic.

Les 3 axes de la rééducation

- le contrôle cortical

- le contrôle moteur

- le massage.

Bilan

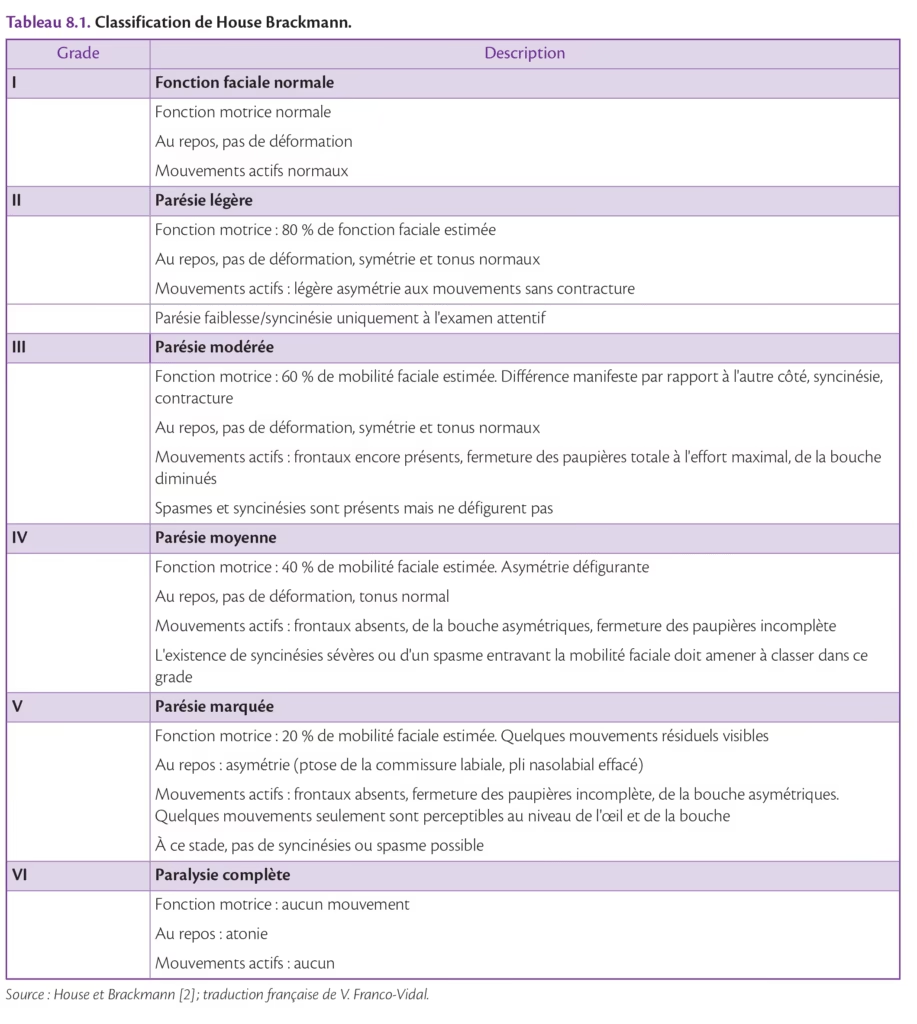

Echelle de House et Brackmann

En résumé : du grade 1 au grade 3, le nerf fonctionne, et de 4 à 6, il ne fonctionne plus. Dès le grade 3, les syncinésies (mouvements parasites) apparaissent.

Rééducation selon le grade

- Grade I et II : exercice neuro-musculaire 1 à 3 semaines avec auto-rééducation 10mn/jour (le nerf repousse 1mm/j)

- Grade III : spastique. Faire des massages pour relâcher la tension

- Grade IV-V-VI : priorité à la fermeture palpébrale la nuit pour la protection de la cornée (risque de kératite)

Points de vigilance

- La contraction en force peut engendrer des séquelles (différencier paralysie périphérique d’une paralysie centrale)

- La stimulation électrique doit être proscrite

- Si le patient ne récupère pas après 1 mois d’antiviraux, il gardera des séquelles à vie. On ne guérira pas le patient mais on peut les aider à accepter ce visage.

La paralysie séquellaire

- Elle peut être spastique quand la rééducation a été faite en force. La toxine botulique peut alors s’avérer nécessaire pour récupérer des territoires.

- Elle peut être flasque

- dans un contexte congénital (agénésie d’un nerf ou bourgeon pas assez développé)

- dans un contexte de traumatisme per opératoire.

- Si l’opération a été faite au niveau de l’angle ponto-cerebelleux sans section du nerf facial avec stimulation en fin de l’opération, le patient peut être pris en charge en rééducation. Si après 10 mois, la paralysie est toujours flasque, il n’y a plus de récupération possible. Il faut alors réorienter vers un médecin pour une chirurgie réparatrice.

- Si l’opération à été faite au niveau de l’oreille, on réoriente après 7 mois

- Si la lésion est au niveau de la parotide, la récupération se fait en 3 mois. Au dessus de 4 mois : réorienter

Chirurgie réparatrice (palliative)

- Donner du tonus à la face par le nerf en stimulant le muscle : on travaille en force dans ce cas

PF récidivante ou bilatéral (diplégie)

Causes

- 30% de risque d’en faire une seconde

- Diabète, amylose, syndrome syndrome de Melkersson-Rosenthal (triade oedème oro-facial, paralysie faciale récurrente et langue plicaturée), sarcoïdose, lyme, SEP, syndrome de Moebius (congénital, atteinte du VI, enfant avec un pied bot)

Rééducation

- Pas de forçage, pas de mastication de chewing gum pendant 1 an

- Hygiène : conduite à tenir et surtout à ne pas avoir

- Faire des schéma pour montrer les maassages au quotidien : du centre vers la périphérie, du supérieur à l’inférieur, chaleur pour détendre. Cryothérapie à proscrire

Evaluation

- Evaluer ce qui est préservé et ce qui déficitaire

- Trouble de déglutition durant la phase où le bol est dans la bouche

- Echelle de Sunnybrook (seul échelle qui prend en compte les séquelles)

- Echelle de Lazarini (reprend les critères de House et Brackmann sous forme de représentation graphique. Elle peut être proposée en échelle d’auto-évaluation pour le patient).

La rééducation

- Si le patient peut serrer le zygomatique, c’est un pronostic de récupération favorable

- Etablir un contrat avec le patient : les enjeux de la rééducation se font sur la durée

- Si à 3 mois le patient est au grade II et avec un score de 85% au Sunnybrook, alors il peut récupérer avec aucune séquelle à 1 an

- Si le traitement est pris dans les 2 jours, cela améliore le pronostic

- PROMS (patient reported outcomes mesures) : repère pour une rééducation efficace

Neuromuscular training

- 3 principes

- Lenteur d’exécution

- Petits mouvements

- Mouvements symétriques

- Facial flexion pour la myoplastie (mais pas pour la PF idiopathique)

- FACS (Facial action coding system) : 6 expressions de base

- Pour les syncinésie : travail avec le regard opposé à la PF

- Utilisation de toxine botulique

Réhabilitation

- Nerf extra-crânial exploitable ou non ?

- AHF (anastomose hypoglosso facial) : la rééducation commence le lendemain de la chirurgie

- Termino-terminal : axone du XII colonise le VII

- Latéro-terminal : réanimation de l’hémiface paralysée