Introduction

Objectifs

- Différencier les principales pathologies vestibulaires

- Maîtriser l’examen clinique et les tests diagnostiques

- Choisir le traitement adapté à chaque pathologie

Concepts clés

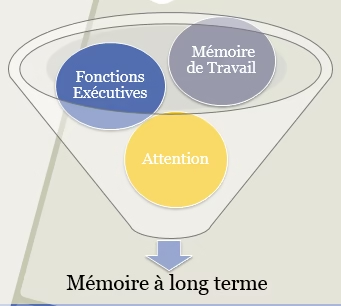

- La rééducation repose sur :

- la compensation centrale

- la plasticité neuronale

- Le diagnostic différentiel guide la prise en charge

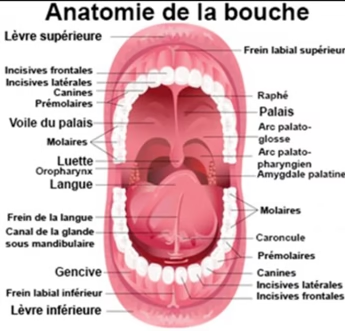

Anatomie vestibulaire

Système périphérique

- 3 canaux semi-circulaires : détection des rotations

- Utricule & saccule : gravité et accélérations linéaires

- Nerf vestibulaire : transmission de l’information

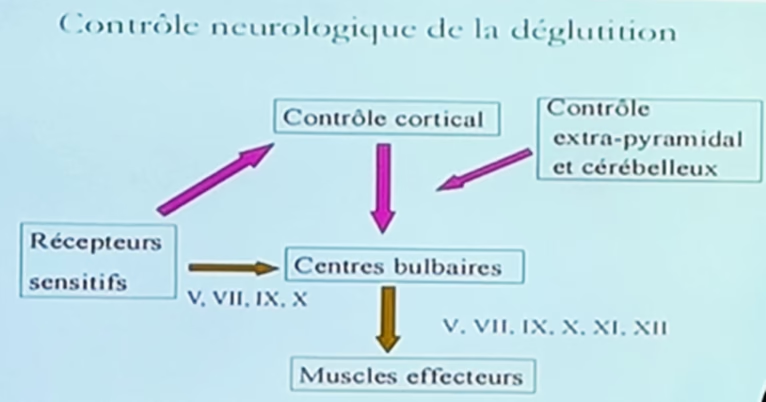

Système central

- Noyaux vestibulaires : intégration multisensorielle et génération des réflexes vestibulo-oculaire (RVO) et vestibulo-spinal(RVS)

- Cervelet : calibre et adaptation

- Cortex : perception et intégration

A retenir

Le vestibule détecte, les noyaux vestibulaires génèrent les réflexes, le cervelet les calibre et les adapte, et le cortex les intègre, les régule et en fait une perception consciente

VPPB

Signes clinique

- Aigu : vertige bref (en général <1 minute) déclenché par les changements de position

- Chronique : instabilité persistante à la marche / position statique

Diagnostic clinique

- Manœuvre de Dix-Hallpike → canal postérieur (nystagmus torsionnel + vertical sup

- Roll Test → canal latéral (nystagmus horizontal géotropique ou agéotropique)

- Caractéristique : latence courte + épuisabilité à la répétition

Traitement

- Manœuvres de repositionnement (Epley, Sémont, Lempert)

- Rééducation vestibulaire si instabilité résiduelle

Consignes post manoeuvre VPPB

Reprendre les activités normales immédiatement.

- Bouger la tête normalement, sans restriction.

- Dormir dans la position habituelle.

- Informer : vertiges/nausées légers possibles 24–48h (20–30%).

- Contrôle dans 3–5 jours pour vérifier efficacité ou récidive.

En synthèse

- Ce qu’il faut dire : « Vous pouvez bouger et dormir normalement. »

- Ce qu’il faut éviter : consignes restrictives inutiles (ne pas bouger, dormir assis, etc.).

- Contrôle systématique dans 3–5 jours pour suivi clinique.

Déficit vestibulaire unilatéral aigu (DVUA ou névrite)

Présentation clinique

Grand vertige rotatoire continu (24–72 h) avec :

- Nystagmus spontané horizontal (vers le côté sain)

- Instabilité posturale sévère (chute du côté atteint)

- Nausées / vomissements importants

- Sans perte auditive → oriente vers atteinte purement vestibulaire

Evolution en 2 phases

Aiguë

- Nystagmus horizontal battant vers le côté sain

- HIT / vHIT positif du côté atteint (déficit du réflexe vestibulo-oculaire)

- Instabilité majeure (station debout difficile voire impossible)

- Vertiges intenses durant 1 à 3 jours

Phase chronique (compensation centrale)

- Instabilité résiduelle aux mouvements rapides de tête

- Étourdissements

- Déficit calorique unilatéral

Prise en charge

Phase aiguë : vestibulo-suppresseurs → courte durée (≤ 72 h)→ Objectif : soulager les symptômes sans bloquer la compensation centrale

- Phase de récupération : rééducation vestibulaire +++

Rééducation précoce

- Plus la rééducation est débutée tôt, plus la récupération est rapide et complète, moins le risque de vertiges chroniques résiduels

Maladie de Ménière

Triade symptomatique

- 1. Vertiges rotatoires (20 min à plusieurs heures)

- 2. Hypoacousie fluctuante prédominant sur les fréquences graves

- 3. Acouphènes + plénitude d’oreille

Evolution

- Crises récidivantes → perte auditive neurosensorielle progressive

- Atteinte bilatérale : 20–40 % des cas (évolution à long terme)

- Instabilité intercritique croissante avec la durée de la maladie

Traitement et rôle du kiné

- Crise : vestibulo-suppresseurs + antiémétiques (≤ 72 h), repos relatif

- Cas invalidants : gentamicine intratympanique ± corticoïdes, chirurgie en dernier recours

- Kiné : éducation thérapeutique, rééducation vestibulaire, gestion de l’instabilité post-crise

Désorganisation sensorielle

Caractéristiques

Vertiges non rotatoires, déséquilibre et désorientation spatiale sans atteinte vestibulaire périphérique

Déclenchés par :

- Mouvements passifs (voiture, bateau, avion)

- Environnements visuels dynamiques (foule, supermarché, écrans)

Evaluation

- Bilan vestibulaire négatif (pas de déficit périphérique)

- Questionnaires validés

- DHI (Dizziness Handicap Inventory)

- Motion Sensitivity Quotient (MSQ)

- Niigata PPPD Questionnaire (si suspicion de PPPD)

- Tests fonctionnels :

- CTSIB / mCTSIB → évalue la dépendance sensorielle

- Posturographie dynamique → résolution des conflits sensoriels

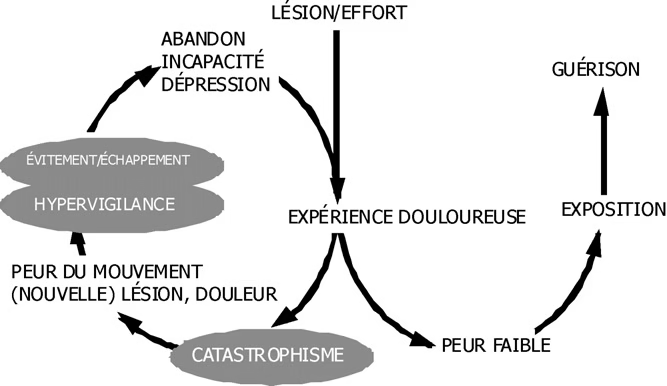

Rééducation

- Habituation : exposition graduée et répétée aux stimuli visuels ou posturaux déclencheurs

- Conflits visuo-vestibulaires : entraînement optocinétique, réalité virtuelle immersive validée

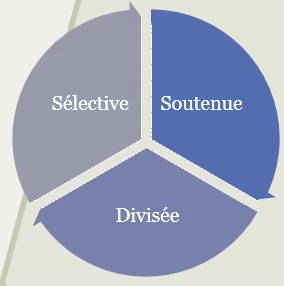

- Intégration sensorielle : réapprentissage du sensor reweighting pour résoudre les conflits multisensoriels

3 types d’exercices en rééducation vestibulaire

Habituation

- Définition : Réduire progressivement les symptômes par exposition contrôlée et répétée aux stimuli déclencheurs.

- Mécanisme : Désensibilisation centrale → réduction de la réactivité neuronale et de l’activité des centres émétiques/anxiogènes.

- Principe : « S’exposer pour s’habituer » – extinction progressive de la réponse aversive.

Adaptation

- Définition : Améliorer la performance du système vestibulaire résiduel par des exercices sollicitant les interactions sensorielles.

- Mécanisme : Plasticité cérébelleuse → modification du gain du réflexe vestibulo-oculaire (VOR).

- Principe : « Faire mieux avec moins» – optimisation du vestibuledéficitaire

Substitution

- Définition : Développer des stratégies compensatoires via la vision et la proprioception.

- Mécanisme : Repondération sensorielle centrale → augmentation du poids des signaux visuels et proprioceptifs.

- Principe : « Compenser par d’autres voies » – suppléer la fonction vestibulaire.

- Formes :

- Sensorielle → vision/proprioception

- Comportementale → ajustements moteurs

Quand arrêter la rééducation vestibulaire ?

Critères d’arrêt positifs

- Objectifs fonctionnels atteints →retour aux activités sans limitation.

- Réduction cliniquement significative des vertiges / instabilité.

- Scores normalisés : DHI ≤ 30, ABC ≥80Tests d’équilibre et VOR compensés.

- Amélioration ≥ 18 pts au DHI =significative

Critères d’arrêt négatifs

- Plateau thérapeutique ≥ 3–4semaines malgré progression adaptée.

- Aggravation persistante malgré ajustements du programme.

- Comorbidités intercurrentes limitant la participation.

- Non-adhésion : exercices <3×/semaine.

- Avant arrêt → réévaluer diagnostic, programme et observance.

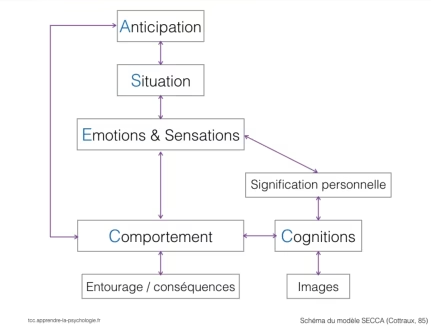

Approche centrée patient & EBP

- Décision partagée → le patient peut interrompre à tout moment.

- Explorer les motifs : attentes,contraintes, amélioration,motivation.

- Proposer suivi à distance ou exercices autonomes.

- Réévaluation toutes les 2–3semaines pour maintenir la motivation.

- Outils : DHI, ABC, FGA, mCTSIB

Points clés à retenir

Démarche diagnostique

- 1. Anamnèse précise : durée, déclencheurs, symptômes associés

- 2. Recherche de perte auditive → oriente (Ménière / non Ménière)

- 3. Tests adaptés : Dix-Hallpike, Roll test, HIT/VHIT

- 4. Traitement aligné sur le diagnostic

- Red Flags → orientation médicale immédiate (céphalées, diplopie, déficit neurologique, chute sansvertige, HINST)

Règles d’or

- VPPB : bref + positionnel → manœuvre de repositionnement + rééducation si instabilité résiduelle

- DVUA (névrite) : constant + sans surdité → rééducation précoce (idéalement < 3 jours)

- Ménière : crises + surdité + acouphènes → éducation + rééducation

- Plus la prise en charge est précoce, meilleure est la récupération.

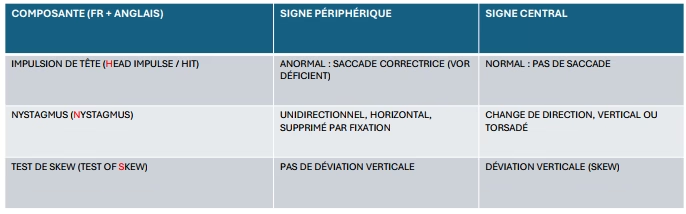

HINTS : pour écarter une cause centrale du vertige

HINTS : Head Impulse – Nystagmus – Test of skew

Objectif : identifier si un syndrome vestibulaire aigu (SVA) relève d’une atteinte centrale (AVC postérieur) ou périphérique ( DVUA).

Interprétation rapide du HINTS

- Signes périphériques (HIT+, Nystagmus unidirectionnel, Skew-) : origine périphérique probable

- Plus d’un signe central -> Suspicion AVC post -> Imagerie urgente (IRM)

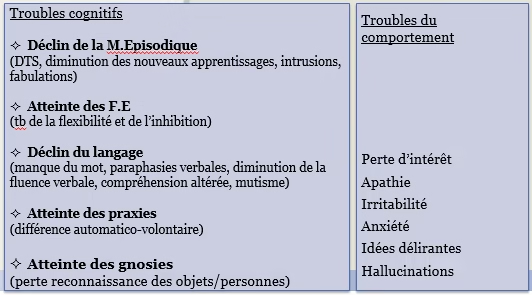

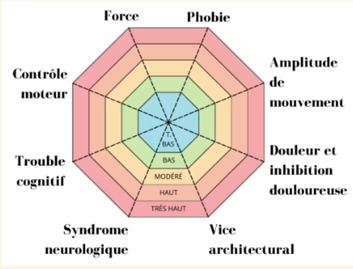

Troubles vestibulaires

Troubles vestibulaires périphériques(TVP)

- Pathologies de l’oreille interne ou du nerf vestibulaire

- ↓ signaux sensoriels tête (position/mouvement)

- →atteinte de détection

Objectifs : Restaurer VOR, adaptation + substitution

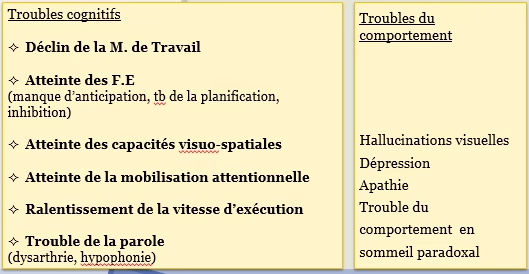

Troubles vestibulaires centraux (TVC)

- Atteinte noyaux vestibulaires, cervelet, tronc cérébral ou cortex

Perturbation intégration multisensorielle (vestibule/vision/somesthésie)

Objectifs : compensation centrale, adaptation + substitution + habituation

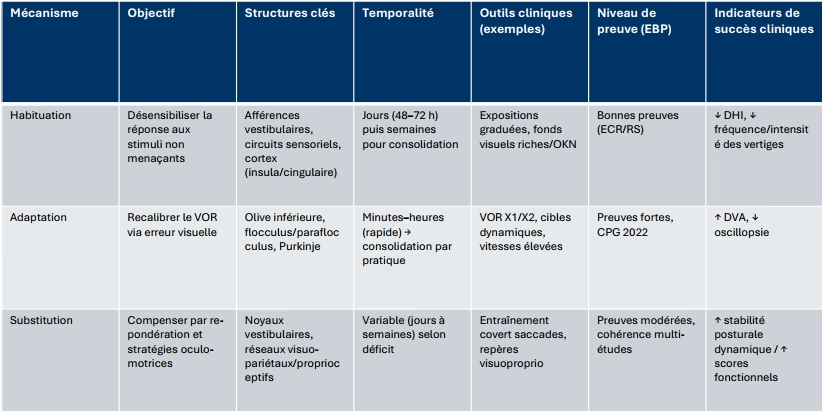

3 types d’éxercices en rééducation vestibulaire (bonus)

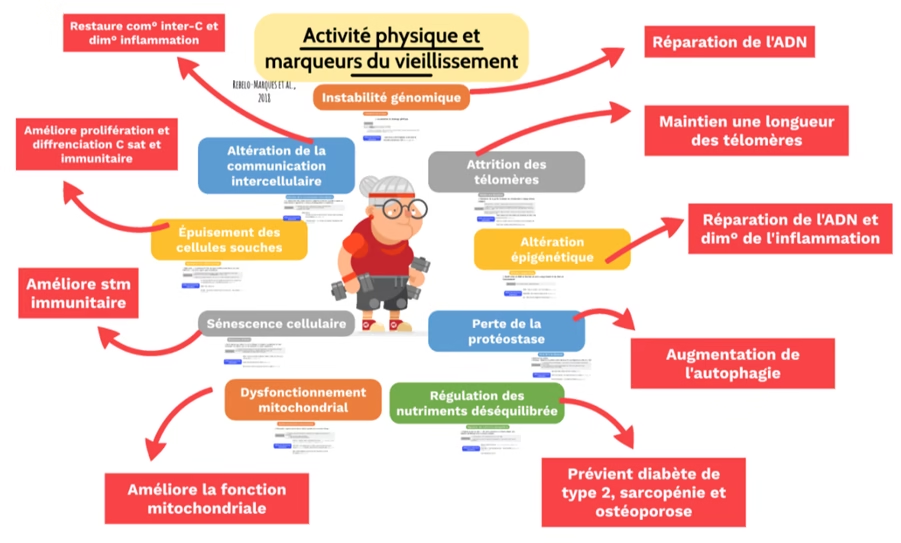

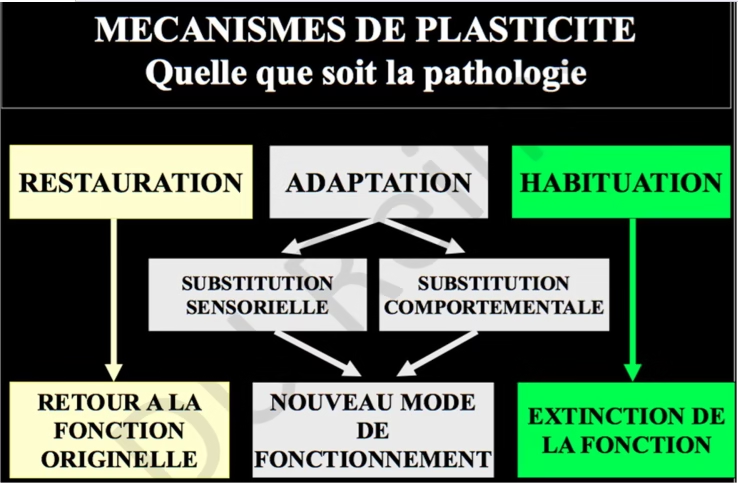

Mécanismes de plasticité

Synthèse des 3 mécanismes

Habituation : Plasticité synaptique et désensibilisation centrale

Principe : Exposition graduée + Répétition espacée = Consolidation durable

Adaptation : Plasticité cérébelleuse et recalibrage du VOR

Principe : Générer une erreur rétinienne → Recalibrage cérébelleux → Amélioration du gain VOR

Substitution : Re-pondération sensorielle et stratégiescompensatoires

Principe : Optimiser les entrées sensorielles alternatives + stratégies oculomotrices compensatoires