Articles by kineaphp.fr

Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé (CIF)

Les drapeaux en lombalgie

Drapeaux rouges

- Douleur de type non mécanique : douleur d’aggravation progressive, présente au repos et en particulier durant la nuit.

- Symptôme neurologique étendu (déficit dans le contrôle des sphincters vésicaux ou anaux, atteinte motrice au niveau des jambes, syndrome de la queue-de-cheval).

- Paresthésie au niveau du pubis (ou périnée).

- Traumatisme important (tel qu’une chute de hauteur).

- Perte de poids inexpliquée.

- Antécédent de cancer.

- Usage de drogue intraveineuse, ou usage prolongé de corticoïdes (par exemple thérapie de l’asthme).

- Déformation structurale importante de la colonne.

- Douleur thoracique (rachialgies dorsales).

- Âge d’apparition inférieur à 20 ans ou supérieur à 55 ans.

- Fièvre.

- Altération de l’état général.

Drapeaux jaunes

Indicateurs psychosociaux d’un risque accru de passage à la chronicité

- Indicateurs d’un risque accru de passage à la chronicité et/ou d’incapacité prolongée.

- Problèmes émotionnels tels que la dépression, l’anxiété, le stress, une tendance à une humeur dépressive et le retrait des activités sociales

- Attitudes et représentations inappropriées par rapport au mal de dos, comme l’idée que la douleur représenterait un danger ou qu’elle pourrait entraîner un handicap grave, un comportement passif avec attentes de solutions placées dans des traitements plutôt que dans une implication personnelle active

- Comportements douloureux inappropriés, en particulier d’évitement ou de réduction de l’activité, liés à la peur.

- Problèmes liés au travail (insatisfaction professionnelle ou environnement de travail jugé hostile) ou problèmes liés à l’indemnisation (rente, pension d’invalidité).

Drapeaux bleus

Facteurs de pronostic liés aux représentations perçues du travail et de l’environnement par le travailleur

- Charge physique élevée de travail.

- Forte demande au travail et faible contrôle sur le travail.

- Manque de capacité à modifier son travail.

- Manque de soutien social.

- Pression temporelle ressentie.

- Absence de satisfaction au travail.

- Stress au travail.

- Faible espoir de reprise du travail.

- Peur de la rechute.

Drapeaux noirs

Facteurs de pronostic liés à la politique de l’entreprise, au système de soins et d’assurance

- Politique de l’employeur empêchant la réintégration progressive ou le changement de poste.

- Insécurité financière.

- Critères du système de compensation.

- Incitatifs financiers.

- Manque de contact avec le milieu de travail.

- Durée de l’arrêt maladie.

Tous les red flags

Rachis

Fracture

| FDR Suspicion forte : – ATCD d’ostéoporose – utilisation à long terme de corticostéroïdes (> 5mg sur plus de 3 mois) – traumatisme majeur (accident de voiture ou chute d’une hauteur) – femme (surtout en post ménopause) – personnes âgées (femme > 65, homme >75) – histoire de fracture vertébrale Suspicion faible : – histoire de cancer (sein, prostate, poumons, thyroïde, reins) – histoire de chutes (surtout s’il y a des comorbidités : Parkinson, démence…) |

| Symptômes Suspicion forte : – douleur thoracique (70% des fractures sont d’origine non traumatiques dans cette région) Suspicion faible : – douleur sévère (non familière ou qui s’aggrave) – symptômes neurologiques (symptômes dans les membres, perturbation de la marche/coordination, perturbation vésicale et intestinale) |

| Signes – douleur exquise à la palpation du site de fracture (ou percussion et/ou vibration) – signes neurologiques – déformation spinale (changement soudain suite à un traumatisme ou si ostéoporose) – contusions |

| Réorientation – Imagerie : radio, scanner, IRM |

Tumeur

| FDR – ATCD de cancer (sein, prostate, poumons, reins, thyroïde) – Symptômes Suspicion forte : – perte de poids inexpliquée (5 à 10% en 3 à 6 mois) Suspicion faible : – douleur sévère, constante et qui progresse – douleur nocturne – souffrance systémique (fatigue, nausées, fièvre…) – douleur thoracique – symptômes neurologiques – lombalgie non familière |

| Signes Suspicion faible : – sensations altérées du tronc – signes neurologiques (symptômes dans les membres, perturbation de la marche/coordination, – perturbation vésicale et intestinale) – sensibilité rachidienne (à la palpation ou à la percussion/vibration) |

| Réorientation – IRM (Gold standard) – Diagnostic incertain : scanner |

Infection

| FDR Suspicion faible : – immunosuppression (diabète, VIH, stéroïdes au long court…) – chirurgie invasive (lombaire avec approche postérieure) – utilisation de drogues intraveineuses – facteurs socio-environnementaux (migrant, sans abris, prisonnier…) – historique de tuberculose – infection récente |

| Symptômes Suspicion faible : – douleur spinale (non spécifique, début insidieux, mobilité très limitée) – symptômes neurologiques (bilatéraux, perturbation de la marche et de la coordination, perturbation intestinale et vésicale) – fatigue – fièvre (absente dans ≈ 50% des cas) – perte de poids inexpliquée (5 à 10% en 3 à 6 mois) |

| Signes Suspicion faible : – signes neurologiques – radiculopathie – sensibilité rachidienne (à la palpation ou à la percussion/vibration) |

| Réorientation – Imagerie : IRM – Analyse sanguine (insuffisant pour diagnostiquer une infection) |

Cervicales

Fractures

| Âge avancé Historique de traumatisme Utilisation de corticostéroïdes Ostéoporose |

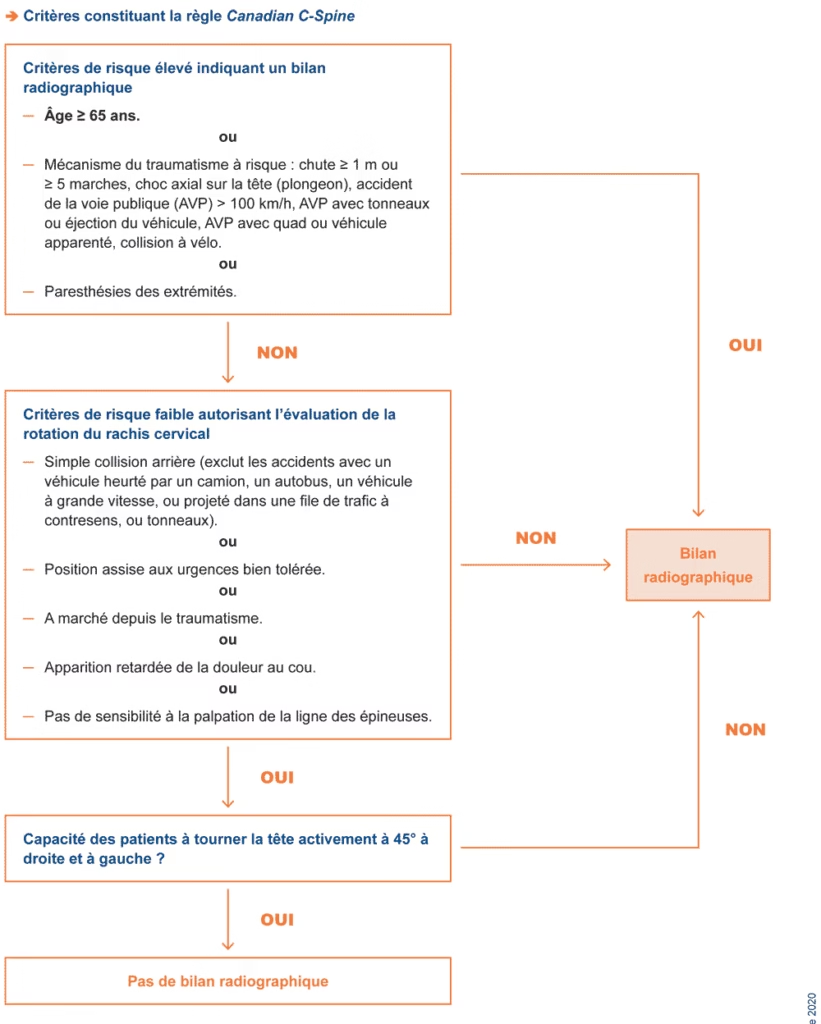

C-Spine rule |

Pathologie / dysfonction artérielle cervicale

| FDR – fumeur ou ancien fumeur – migraines – cholestérol total élevé – infection récente – hypertension – contraception orale – ATC familial d’AVC |

| Symptômes – maux de tête – douleurs cervicales – perturbations visuelles (vision double) – paresthésies MS / face / MI – étourdissements – nausées, vertiges – vomissements – faiblesse des membres – changements papillaires |

| Signes cliniques – ptose – faiblesse MS / MI – PF – dysphasie /dysarthrie / aphasie – instabilité axiale – nausées / vomissements – somnolence / perte de conscience – confusion – dysphagie |

| Réorientation Pas de guide pratique clinique standardisé Echo-doppler, IRM, artériographie, tomodensitométrie |

Myélopathie cervicale

| Symptômes neurologiques – troubles sensoriels – perte de force musculaire dans les extrémités – dysfonction vésicale – dysfonction intestinale |

| Cluster de Cook Probabilité de myélopathie cervicale (à 94%) si au moins 3/5 tests positifs : – anomalie à la marche – test de Hoffman + – signe de supination inversée – test de Babinski + – âge > 45 ans |

Infection

| FDR – immunosuppresseurs – plaie ouverte – consommation de drogues par voie intraveineuse – exposition à des maladies infectieuses |

| Symptômes et signes : – fièvre – sueurs nocturnes |

Tumeur

| – Historique de cancer – Pas d’amélioration des symptômes après 4 semaines de traitement – Perte de poids inexpliquée (5 à 10% en 3 à 6 mois) – Âge > 50 ans – Difficulté à avaler – Maux de tête – Vomissements |

Maladies systémiques

| Exemples : Herpès zoster, spondylarthrite ankylosante, arthrite inflammatoire, arthrite rhumatoïde – maux de tête – fièvre – éruption cutanée unilatérale – douleur brûlante – démangeaisons |

Viscères

| Certaines douleurs référées vers le quadrant supérieur du corps, y compris la région des cervicales, peuvent être provoquées par des troubles : – gastro-intestinaux (hernie hiatale, reflux gastro-œsophagien) – biliaires (cholécystite) – rénaux (pyélonéphrite, calcul rénal) – hépatiques (hépatite virale) – cardiaques (infarctus du myocarde) – pulmonaires (embolie pulmonaire) |

Dysfonctions ligamentaires

| Symptômes évocateurs – intolérance aux postures statiques prolongées – fatigue et incapacité à tenir la tête haute – mieux avec un soutien externe (mains, collier) – besoin fréquent d’auto-manipulation – sensation d’instabilité, tremblement ou manque de contrôle – épisodes fréquents de douleurs aiguës et soudaines |

| Examen physique – mauvaise coordination/contrôle neuromusculaire – jeu articulaire anormal – mouvement non régulier dans toute l’amplitude du mouvement |

| Test du ligament transverse Sharp Purser test – patient assis et tête semi-fléchi – bloquer le processus épineux de C2 – effectuer une translation postérieure de la tête par une poussée sur le front => Positif en cas d’amplitude importante / ressaut |

| Test du ligament alaire – patient en décubitus dorsal – Fixer l’axis (main sous le cou) – Effectue une rotation ou inclinaison passive de la tête Le ligament est intègre si on ressent un arrêt dur en fin d’amplitude En cas d’amplitude excessive, le test est positif |

Thoracique

Fractures vertébrales

| – Traumatisme intense – Traumatisme mineur si > 50 ans – Ostéoporose – Corticostéroïdes |

Tumeurs thoraciques

| – 30% des patients avec un cancer développent des métastases spinales – 70% d’entre eux les auront au niveau thoracique (T4-T6 +++) |

Infections

| Si présence de : – fièvre – frissons – sueurs nocturnes – perte de poids inexpliquée (5 à 10% en 3 à 6 mois) Et : – Patient ayant le VIH – Patient immunodéprimé – Infection bactérienne récente – Corticostéroïdes au long court – Drogues en intraveineuse |

Spondyloarthrite ankylosante

| Inflammation chronique des articulations, caractérisée par une atteinte du rachis et du bassin – Patient entre 17 et 40 ans – Douleur thoracique persistante – Raideur matinale sévère, qui s’améliore à l’activité – Autres articulations affectées (épaule, coude, hanche, cheville) – Progression lente => Radiographies, analyses de sang, IRM si besoin |

Viscères

| Plusieurs pathologies affectant les organes comme : – les poumons (embolie pulmonaire, tumeur de Pancoast-Tobias) – l’œsophage (rupture oesophagienne) – l’estomac – le foie – la vésicule biliaire – le pancréas peuvent donner : – des douleurs référées interscapulaires sévères avec un début aigu – de la transpiration – de l’hypotension – de la pâleur ou cyanose |

Les lombaires

Tumeur

| – Antécédent de cancer – Perte de poids inexpliquée (5 à 10% en 3 à 6 mois) – Douleur nocturne / au repos / multi-site – Pas d’amélioration après 4-6 semaines de traitement – Age > 50 ans – Autres : vitesse de sédimentation élevée, malaise, appétit réduit, fatigue rapide, symptômes progressifs, fièvre, paresthésies |

Fracture

| Cluster de Henschke Risque (52%) fracture vertébrale chez patients souffrant d’une lombalgie aiguë quand 3/4 critères suivant sont positifs : – femme – âge > 70 ans – traumatisme significatif : majeur chez les jeunes et mineur chez les personnes âgées (chute d’une hauteur de 5 marches ou de 90cm) – utilisation prolongée de corticostéroïdes |

| Cluster de Roman Risque (20%) fracture de compression vertébrale ostéoporotique, si douleur lombaire avec ou sans douleur dans le MI, si au moins 4 tests positifs : – âge > 52 ans – pas de douleur dans les jambes – IMC < 22 – pas d’activité physique régulière – femme |

Infection

| – Fièvre ≥ 38 °C – Utilisation de corticostéroïdes ou d’immunosuppresseurs – Abus de drogues intraveineuses / toxicomanie – Immunodéficience (SIDA) – Infection urinaire – Douleur nocturne intense – Autres : chirurgie antérieure du dos, infection bactérienne antérieure, plaie pénétrante, appétit réduit, fatigue rapide |

Syndrome de la queue de cheval

| FDR Suspicion faible : – hernie discale (le plus souvent L4-L5 ou L5-S1, < 50 ans, obésité) – sténose lombaire (personnes âgées) – chirurgie vertébrale |

| Symptômes suspicion faible : – troubles sensitifs diffusant dans les membres inférieurs – faiblesse musculaire progressive des membres inférieurs – marche perturbée – troubles sensoriels – anesthésie en selle / engourdissement péri-anal – changement dans la capacité à obtenir une érection ou à éjaculer – perte de sensations dans les parties génitales lors de rapports sexuels – troubles des fonctions urinaires soudaine (fréquence, rétention ++, incontinence) – troubles intestinaux (incontinence fécale, constipation) – douleur des membres inférieurs unilatérale/bilatérale – douleur lombaire |

| Signes suspicion faible : – anesthésie en selle au toucher et à la piqûre (épingle) – examen neurologique anormal des membres inférieurs – réduction du tonus anal |

| Réorientation – Gold standard : IRM Attention : comorbidités ou TTT médicaux peuvent mimer ces symptômes |

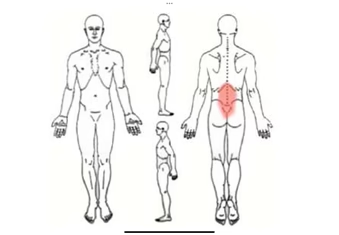

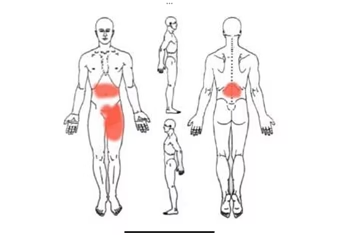

Viscères

| – Pathologies rénales : néphrolithiase, pyélonéphrite, abcès périnéphrique – Pathologies gastro-intestinales : pancréatite, cholécystite, ulcère pénétrant – Pathologies des organes pelviens : prostatite, endométriose, maladies pelviennes inflammatoires chroniques (salpingite, endométrite, ovarite…) – Pathologies vasculaires : anévrisme aortique, dissection aortique, obstruction de la veine cave inférieure |

Membres supérieurs

Fracture/luxation après traumatisme de l’épaule

| Test de percussion de l’olécrâne Déterminer le risque de présenter une anomalie osseuse (fracture ou luxation) après un traumatisme de l’épaule : – Patient assis, bras croisés (coudes 90°) – L’examinateur percute l’olécrâne du côté à tester et place le stéthoscope sur le manubrium du côté sain – Répéter cette démarche sur le côté sain =>Test + si différence de qualité du son entre les 2 côtés (tonalité plus faible du côté atteint) ⇒ inclure le diagnostic de fracture ou luxation de l’épaule ou de la clavicule ⇒ radio pour préciser la localisation |

Fracture de coude

| Test des 4 amplitudes du coude Pour déterminer le risque de présenter une fracture du coude après un traumatisme contondant, on évalue les 4 amplitudes du coude : E° active complète F° active ≥ 90° Supination active ≥ 180° (coude à 90°) Pronation active ≥ 180° (coude à 90°) => si un mouvement n’est pas possible, réaliser une radio |

| Test d’extension du coude Vidéo du test Patient assis, épaules fléchies à 90°, demander au patient une extension complète des coudes Si asymétrie, 50% de risque qu’il y ait une fracture => Faire radio |

Thrombose veineuse profonde du MS

| Cluster de Constant 4 critères – cathéter intra veineux (sous-clavier ou jugulaire interne) ou pacemaker (+1) – douleur localisée (+1) – oedème unilatéral prenant le godet (+1) – autre diagnostic au moins aussi possible (-1) Addition des scores – si score ≤ 0 ⇒ prévalence de 12% – si score = 1 ⇒ prévalence de 20% – si score = 2 ou 3 ⇒ prévalence de 70% CAT – si score ≤ 1 ⇒ dosage des D-dimères – si ≤ 500 µg ⇒ exclure diag TVP – si > 500 µg ⇒ écho de compression veineuse – si score > 2 ⇒ écho de compression veineuse ou inclure le diag de TVP |

Membres inférieurs

Fracture de hanche

| Test de percussion patellaire (Patellar-Pubic Percussion test) Vidéo du test – Patient en DD, placer le stéthoscope sur la symphyse pubienne – Percuter la patella => Test positif si tonalité diminuée // côté opposé |

Fracture de stress du fémur

| Test de Fulcrum Vidéo du test – Patient assis, placer avant-bras sous sa cuisse – Appliquer pression inférieure sur le genou – Répéter en déplaçant l’avant-bras proximalement =>Test positif si douleur brutale et/ou appréhension |

Fracture du genou

| Critères d’Ottawa du genou Effectuer l’examen dans les 7 jours 5 critères : – âge ≥ 55 ans – douleur patellaire isolée – douleur de la tête de la fibula – incapacité de F° à 90° – incapacité de mise en charge immédiatement sur 4 pas (2 fois sur chaque jambe, avec ou sans boîterie) => Si 1 test positif, faire passer imagerie |

Fracture de cheville

| Critères d’Ottawa pour la cheville Effectuer l’examen dans les premières 48h (meilleure fiabilité) – douleur malléolaire et douleur à la palpation dans les 6 cm distaux d’une malléole – incapacité de faire 4 pas (immédiatement ou à l’examen) – douleur du médio-pied et douleur à la base de M5 – douleur au niveau du naviculaire => Si un test est positif, faire passer une imagerie |

Thrombose veineuse profonde des MI

| Score de Wells 11 critères : – cancer actif (+1) – paralysie, parésie ou immobilisation récente du membre avec un plâtre (+1) – Alitement récent > 3 jours ou chirurgie majeure < 4 semaines (+1) – Sensibilité localisée du système veineux profond (+1) – Oedème global de tout le membre (+1) – Circonférence du mollet > 3 cm // membre CL (+1) – Oedème prenant le godet (+1) – Circulation veineuse collatérale (+1) – ATCD de thrombose veineuse (+1) – Historique de TVP (+1) – Autre diag au moins aussi probable que la TVP (-2) Addition des scores – si score ≤ 1 ⇒ probabilité faible entre 3,5 et 8,1% – si score = 1 ou 2 ⇒ probabilité intermédiaire entre 13,3 et 23,9% – si score > 2 ⇒ probabilité élevée entre 36,3 et 61,5% CAT – si score ≤ 2 ⇒ dosage des D-dimères – si ≤ 500 µg ⇒ exclure diag TVP (proba de 1,2% d’en avoir une) – si > 500 µg ⇒ écho de compression veineuse – si score > 2 ⇒ écho de compression veineuse |

La sphère viscérale

Douleurs viscérales référées

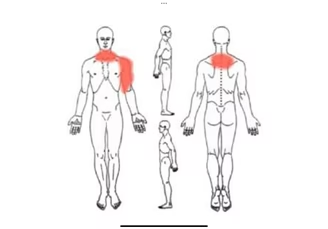

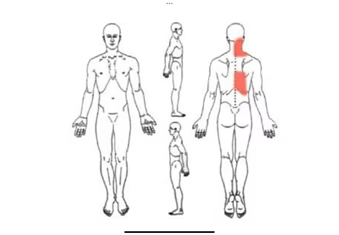

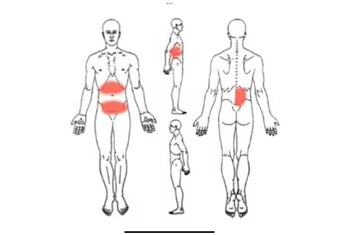

Coeur

- Innervation : T1-T5

- Localisation de la douleur :

- Rachis cervical antérieur

- Rachis thoracique sup

- Partie sup du MS gauche

Poumons/bronches

- Innervation T5-T6

- Localisation de la douleur :

- Cervicales (si diaphragme)

- Rachis thoracique HL

Foie

- Innervation : T7-T9

- Localisation de la douleur :

- Rachis cervical droit

- Rachis T moyen et bas droit

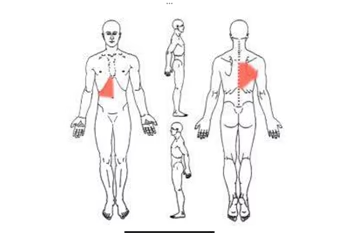

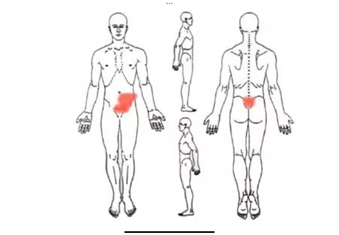

Vésicule biliaire

- Innervation : T7-T9

- Localisation de la douleur :

- Abdomen sup droit

- Rachis T moyen et bas droit

- Partie inf de la scapula

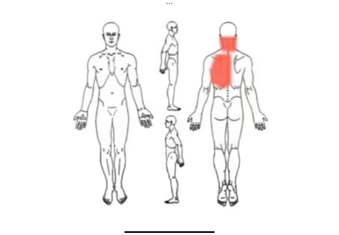

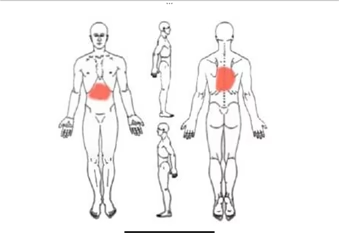

Estomac

- Innervation : T6-T10

- Localisation de la douleur :

- Abdomen haut

- Rachis T moyen et bas

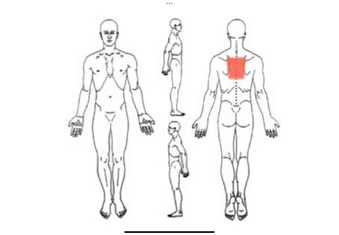

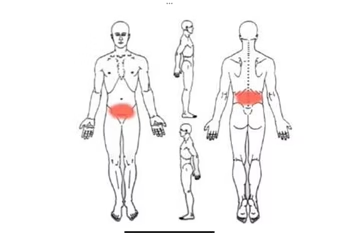

Intestin grêle

- Innervation : T7-T10

- Localisation de la douleur :

- Rachis T moyen

Reins

- Innervation : T10-L1

- Localisation de la douleur :

- Abdomen haut

- Abdomen bas

- Rachis L homolatéral

Ovaires / testicules

- Innervation : T10-L1

- Localisation de la douleur :

- Abdomen bas

- Sacrum

Côlon sigmoïde

- Innervation : T11-T12

- Localisation de la douleur :

- Partie inf gauche de l’abdomen

- Au-dessus du pubis

- Rachis L moyen

- Haut du sacrum

Gros intestin

- Innervation : T11-L1

- Localisation de la douleur :

- Abdomen bas

- Rachis L moyen

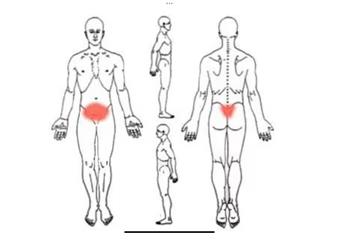

Utérus (+lig utérin)

- Innervation : T10-L1

- Localisation de la douleur :

- Jonction thoraco-lombaire

- Jonction lombo-sacrée

- Sacrum

Urètre

- Innervation : T11-L2 / S2-S4

- Localisation de la douleur :

- Abdomen sup

- Au-dessus du pubis

- Aine

- Cuisse proximal et méd

- Charnière thoraco-lombaire

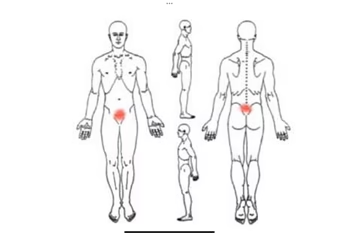

Vessie

- Innervation : T11-L2 / S2-S4

- Localisation de la douleur :

- Apex du sacrum

- Au-dessus du pubis

Pathologie coronarienne

| Score cardiaque de Marburg Déterminer le risque de présenter une pathologie coronarienne quand le patient présente une douleur de poitrine en 5 critères : – pathologie vasculaire connue (+1) – âge / sexe ⇒ femmes ≥ 65 ans, hommes ≥ 55 ans (+1) – la douleur augmente à l’effort (+1) – la douleur n’est pas reproductible à la palpation (+1) – le patient pense que la douleur provient du coeur (+1) => Positif si au moins 3/5 |

Embolie pulmonaire

| Règle de Genève revisitée 9 critères : – âge ≥ 65 ans (+1) – ATCD de TVP ou d’EP (+3) – chirurgie (avec AG) ou fracture du MI dans le mois (+2) – cancer (actif ou considéré guéri depuis moins d’un an) (+2) – douleur unilatérale du MI (+3) – hémoptysie (+2) – FC entre 75 et 94 bpm (+3) – FC ≥ 94 bpm (+5) – douleur à la palpation veineuse profonde du MI et oedème unilatéral (+4) Addition des scores – si score < 4 ⇒ probabilité faible (8%) ⇒ exclure diag – si score entre 4 et 10 ⇒ probabilité intermédiaire (28%) – si score > 10 ⇒ probabilité élevée (74%) |

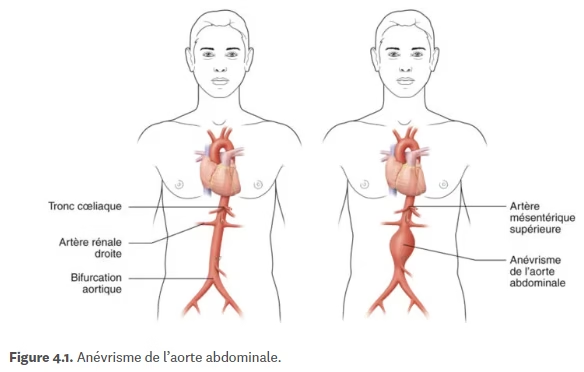

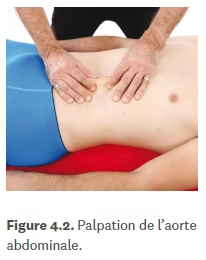

Anévrisme de l’aorte abdominale (AAA)

Dilatation anormale localisée de la paroi de l’artère qui va entraîner la formation progressive de thrombus

| FDR – Sexe masculin : les hommes sont bien plus affectés par ce problème – Âge ( > 60 ans) – Athérosclérose – Hypercholestérolémie – Hypertension artérielle – Traumatismes de l’abdomen et du dos – Tabac – Adhérences post-chirurgicales – Antécédents familiaux – Maladies systémiques, diabète, dysplasie fibromusculaire… – Anévrisme de l’artère poplitée : il est souvent annonciateur d’un anévrisme de l’aorte abdominale |

| Symptômes Les symptômes sont le plus souvent absents au début et, en tout cas, discrets. On note : – des dorsalgies ou lombalgies – des douleurs abdominales sourdes siégeant plutôt à gauche où au centre de l’abdomen. Elles apparaissent spontanément et progressivement sans facteurs déclenchants. Elles peuvent être accompagnées de dyspnée et/ou dysphagie. |

| Palpation de l’aorte abdominale – Le patient est en décubitus, jambes tendues pour mettre la colonne lombaire en lordose (aorte plus facilement accessible) – l’aorte abdominale est à gauche de la ligne xypho-ombilicale : se mettre à droite du patient, enfoncer progressivement et délicatement pouces et index, en faisant des mouvements alternativement vers la droite et vers la gauche. À chaque fois, se diriger un peu plus profondément. – Quand le pouls abdominal se fait sentir, entourer l’aorte de part et d’autre avec les doigts (sensation d’un tube pulsatile). Le calibre de l’aorte est de 35 mm. – Si la largeur >4 cm ( et impression d’une masse battante et expansive) => Faire passer une échographie |

Lésions cérébrales

Lésion cérébrale après TC

| New Orleans Criteria (NOC) critères d’inclusion : – âge > 18 ans – GCS = 15 – traumatisme < 24h – perte de conscience 7 critères de jugement : – âge > 60 ans – vomissements – amnésie antérograde persistante – traumatisme sus-claviculaire visible – intoxication (alcool, drogue) – convulsions – céphalées |

| Canadian CT Head Rule (CCHR) critères d’inclusion : – âge > 16 ans – GCS = 13 à 15 – perte de conscience – pas d’anticoagulants – pas de crise d’épilepsie 6 critères de jugement : – âge > 65 ans – vomissements (au moins un épisode) – amnésie > 30 minutes – suspicion de fracture du crâne – cinématique de choc dangereuse – GCS < 15 après 2 heures |

| Résultats – Si aucun critère ⇒ exclure le diagnostic de lésion cérébrale avec une proba de 2% d’en avoir une – Si ≥ 1 critère ⇒ passer un CT-scan pour éliminer une lésion cérébrale |

Lésion cérébrale

| Déterminer le risque de présenter une lésion cérébrale, comme une tumeur |

| Test du finger tap – Le patient doit taper son pouce avec son index HL plusieurs fois de suite (environ 2 fois / seconde) – Test positif si ralentissement ou diminution de l’amplitude et / ou mouvements irréguliers et imprécis Test de déviation en pronation – Patient debout ou assis, épaule à 90° F°, coudes tendus et en supi – Tenir la position 30 secondes les yeux fermés – Test + si déviation en pronation Test du arm rolling – Le patient doit faire tourner rapidement ses avant-bras l’un autour de l’autre 5 à 10 secondes dans les 2 sens |

| Résultats Si un des test est positif => inclure le diagnostic de lésion cérébrale Si le test de déviation est négatif => exclure le diagnostic de lésion cérébrale |

Autres

Symptômes vasculaires

- douleur à l’effort qui augment graduellement et disparaît au repos

- paresthésie

- perte de force

zone froide

Phlébite

- Chaleur

- Rougeur

- Oedème

- Perte du ballant du mollet, induration

Douleur à l’étirement

Syndrome des loges

- Douleur lors de marche prolongée

- Perte du pouls tibial en phase symptomatique

- Pied froid

- Douleur inflammatoire la nuit

- Sensation de pulsation

- Paresthésies

=> Faire écho-doppler

AOMI

- ABI : Ankle Brachial Index +++ (tensi° cheville / brachiale < 0.9)

- Douleur / Inconfort au repos

- Douleur dans les MI à l’effort

- Claudication à la marche (seulement chez 10-30% cas !!) aggravée lors effort / monter une côte

- Asymptomatique dans 40-50% cas

- FDR et comorbidités +++ (âgée, Tabagisme : risque x2, Cholestérol, HTA, Sédentarité, Diabète : ↗ risque de forme grave conduisant à l’amputat°)

⇒ Diag différentiel avec la sténose lombaire (cluster de cook) : bilatéral + aggravation en extension lombaire

Artère poplitée piégée

- DLR mollet évoluant depuis 6 mois déclenchée à la course

- DLR surtout en montée, lors de la course

- Délai d’apparition variable

- DLR post-exercice persistante

- Seulement à la course (pas au vélo)

- Après un effort intense, hématome et boiterie possible

- Palpation du creux poplité sensible

⇒ Echo-Doppler avec épreuve dynamique : empreinte en flexion plantaire / Angio-scanner

Ostéonécrose de la tête fémorale

- Sujet jeune

- Corticothérapie

- Drépanocytose

- Perte d’amplitude dans toutes les directions

- Douleur inflammatoire

Pas de perte de force

Infection

- chaud

- rouge

- oedème

- sudation

fièvre

STTB / TOS

Différents types (veineuse, artérielle, trauma, 90%neurotypique, nerveuse) liés à la compression du paquet vasculo-nerveux au niveau de la région cervico-scapulaire

- DLR épaule irradiante dans MS sans systématisation sur un tronc ou racine

- DLR dans une position spécifique

- HDM répétition en fin d’amplitude du MS

- Abs de signe articulaire

- Spurling test positif

- Test d’Adson positif (artériel : coloration/décoloration peau + pouls)

- Veineux : signe thrombose + sudation

- Amyotrophie distale (main, loge thénar et Hypothénar)

- Test de Roos positif

=> Angiographie dans la position patho / Doppler veineur… (en fonction des types)

Catégories d’hypothèse de Mark Jones

- Moyen de phénotyper le patient pour savoir quels traitements sont efficaces pour lui

Ce raisonnement par catégories d’hypothèses est quasi-indépendant du raisonnement physiopathologique car un patient peut présenter une pathologie mais avec un phénotype de douleur ou de chargeabilité complètement différent d’un autre.

Ex : 2 patients qui ont une entorse ne seront pas prise en charge de la même façon.

Phénotype de la douleur

IASP : association internationale pour l’étude de la douleur

Grands phénotypes douloureux selon des patterns et selon des mécanismes de douleur ;

Nociceptif

Comportement de la douleur

- Clair, proportionné, mécanique, localisé dans la zone de la lésion

- On-off : peut être déclenché ou soulagé

- Prédictif : répond de manière prévisible.

- Mais attention à la douleur nociceptive référée.

- Nociceptif inflammatoire : douleur différente.

Conséquence clinique

- Bon pronostic

- Traitement mécanique passif et actif efficace

- Explication simple du mécanisme lésionnel

- Test fiable, pertinent, reproduisant les symptômes

- On peut appliquer des contraintes mécaniques, reproductible, prédictible sur leur évolution

Neuropathique / périphérique

Comportement de la douleur

- Douleur qui brûlent, électrique, fourmillement, dysesthésie, sensation perturbée, engourdissement, perte de force

- Le patient provoque la douleur en mise en tension dynamique.

- Palpation du nerf douloureux.

Conséquence clinique

- Douleur suite à l’atteinte du SNP

- Examen neurodynamique

- Donc mobilisation et mise en contrainte du SN par mobilisation neurodynamique

- Pronostique bon mais plus long que nociceptif

Central ou nociplastique

Comportement de la douleur

- Disproportionné, non mécanique, non prédictif, pas de pattern, pas de on-off,

- Fortes association avec des drapeaux jaunes (facteur socio-culturel)

- Antalgique et antiinflammatoires ne fonctionnent pas.

Physiopathologie

- Phénomène neuro-physiologique de la douleur qui sont la modification du système de la nociception, aussi bien au nv périphérique (diminution du seuil de la douleur des nocicepteurs, augmentation des nocicepteurs, soupe inflammatoire qui les stimule en permanence) que central (mécanisme dans le ganglion spinal qui décharge de façon plus régulière et importante et mécanismes descendants inhibiteurs qui fonctionnent moins bien)

- Dans la reconnaissance de ces patterns (mécanismes biologiques où il y a transformation soit des synapses, soit des nocicepteurs) on va y associer les mécanismes processing (interprétation de la douleur) donc tout ce qui est facteurs psycho-sociaux et tous les comportements qui vont favoriser la persistance de la douleur.

La nociplastie

- Douleur dysfonctionnelle avec augmentation des signaux dans le système neural

- Patient hypersensible aux stimulus (disproportion stimulus/lésion)

- Symptômes perdurent au-delà de la récupération normale

- Mauvaise élaboration de la douleur dans le SNC : neurones deviennent trop compétents au traitement de la douleur

Conséquence clinique

- Pas chercher à faire un examen clinique forcément détaillé, avec test-retest pointu, à faire des hand on ou des thrust, avoir un raisonnement biomécanique, etc -> pas de sens sur ces phénotypes douloureux. Donc on va aller sur un examen physique « low grade » où on sous-dose la contrainte mécanique.

- On ne cherche pas un examen de la contrainte mécanique, les techniques seront des hand off. Bien qu’on remette en contrainte le corps du patient, on cible surtout à traiter son système de la douleur aussi bien périphérique que central

- Donc traitement d’activité physique, d’exposition graduelle, thérapie cognitivo-comportemental par exposition graduel, éducation, explication aux neurosciences de la douleur, intervention sur ses comportements et croyances

- Quand on reconnait un schéma douloureux, on agit différemment aussi bien dans l’examen physique que dans le traitement : traitement de la douleur nociceptive à travers la mise en contrainte des tissus, traitement de la douleur nociplastique par mise en contrainte du cerveau à travers le mouvement et à travers les tissus (on traite le système de la douleur).

Situation de handicap

CIF

- La Classification internationale du Fonctionnement, du handicap et de la santé vise à définir le handicap à la fois comme un phénomène individuel et un phénomène qui prennent en compte l’environnement (architectural, culturel, institutionnel, structurel) ou la société.

- 4 catégories d’identification du handicap :

- Fonction organique (fonction mentale, sensorielle, digestives etc.), c’est-à-dire le domaine de fonctionnement corporel.

- Structure anatomique (structure du système nerveux, structure liée au mouvement…) qui situe l’organisation physique en jeu.

- Activité et participation (activité de communication, de mobilité…) qui identifie les fonctionnements concernés.

- Facteurs environnementaux (produit et système technique, soutien et relation…) qui relie aux facteurs extérieurs potentiellement handicapants.

PFSF (Patient-Specific Functional Scale)

L’échelle spécifique du patient permet la quantification du handicap : on liste les activités et on note de 0 à 10 à combien il est limité

Processus physio-pathologique

Contrainte selon le processus de guérison

- Inflammatoire (0 à 72h) : pas chercher de contrainte physique

- Prolifération / fibroblastique (3j – 6s) : examen doux et traitement sous-dosé

- Remodelage (>6s) : tissus guéris, mise en contrainte des tissus

Processus physio-pathologiques permettent de mettre en place des pronostics, des notions de précaution et des indications de traitement.

Protocole Peace & love

Sur processus inflammatoire

Protection : cessez toute activité provoquant de la douleur les premiers jours

Elévation : soulever le membre atteint le plus souvent possible de sorte qu’il soit plus haut que le cœur

Anti-inflammatoire à éviter, plutôt mettre de la glace

Compression : installer un bandage élastique, ou taping pour réduire le gonflement initial

Education : enseigner les bonnes pratiques pour éviter la surinvestigation médicale, la surmédication et les modalités passives inutiles

Load : quantifier son stress mécanique en intégrant de la mise en charge du mouvement sans occasionner de douleur

Optimisme : être confiant et positif, conditionner son cerveau en vue d’une guérison optimale

Vascularisation : faire des activités cardiovasculaires pour irriguer les tissus endommagés et augmenter leur métabolisme

Exercice : favoriser un retour à la normal de la mobilité, de la force et de la proprioception en adoptant une approche active.

Ou protocole Police : protection, optimal loading, ice, compression, élévation

Conséquences cliniques

- explication au patient des processus de guérison

- Choix de techniques / tests appropriés

- Dosage du traitement

- Respect du tissu concerné

Sources de symptômes

On ne cherche pas de manière détaillée, on cherche de manière générale.

Ex : douleur dans l’épaule et le MS

- Local, somatique : épaule péri-articulaire ou intra-articulaire (labrum, coiffe, GH, AH,…)

- Référée : cervicale (C5)

- Neurale : nerf axillaire, nerf médian, etc

- Autre (circulatoire, neurovégétatif) : diaphragme, foie, rate

Ex de tableau

| source | Symptôme 1 | Symptôme 2 | Symptôme 3 |

| Local somatique (péri/intra) | |||

| Référée somatique (ce qui innerve a zone de douleur) | |||

| Neurale | |||

| Viscéral / autre |

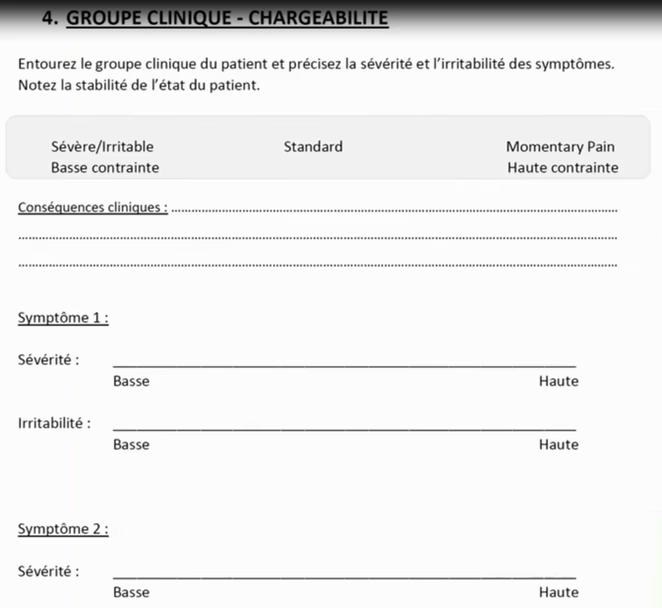

Chargeabilité : sévérité et irritabilité

Sévérité : petite stimulation provoquant une grande douleur

Irritabilité : idem qui dure dans le temps

- csq clinique : très peu chargeable (basse contrainte).

- Précaution car objectif de la séance est l’antalgie.

- Objectif du bilan est de ne pas aggraver l’état du patient (2 tests actifs, 2 tests passif)

- Type de patient souvent associé à un mécanisme nociplastique

Groupe standard

- ceux qui ont des douleurs en milieu ou en fin d’amplitude

- Examen standard : choix des techniques en fonction de la position et du mouvement douloureux (démonstration fonctionnelle)

Momentary pain

- Douleur provoquées lors d’une grande activité intense ou de longue durée ou par la combinaison de plusieurs mécanismes

- Conséquence clinique : haute contrainte (les plus chargeables)

- Nécessite des tests spéciaux, plus forts, combinés.

- Nécessite techniques plus puissante pour reproduire les symptômes

!!! Conséquences cliniques : aussi bien dans l’examen physique que dans le traitement !!!

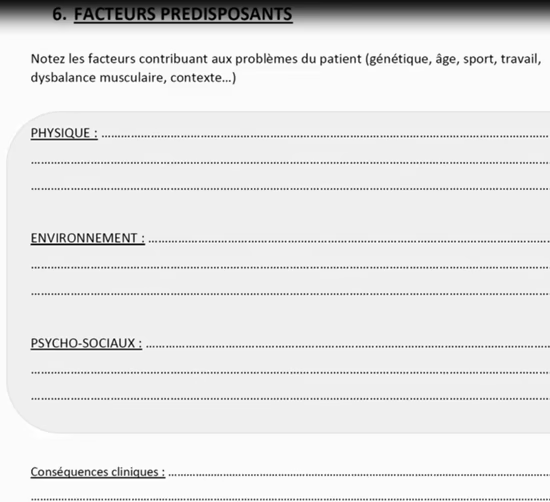

Les facteurs prédisposants

Tout ce qui vient se surajouter dans le comportement du patient ou dans le traitement et qui vient maintenir et prédisposer le patient à maintenir les symptômes

- physique (âge, technique, etc)

- environnement (poste de travail, comment il vit, etc)

- psycho-sociaux (drapeaux jaunes, croyances erronées, mauvaise compréhension, comportement qui aggrave les symptômes, interet à garder les symptomes)

- est-ce modifiable ?

Conséquences cliniques : changer notre management du traitement, faire de l’éducation thérapeutique, changer ses croyances, ses comportements.

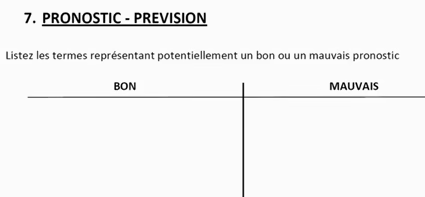

Pronostic et prédiction

On va chercher à prédire le comportement du patient (comment il va s’améliorer ou s’aggraver), donc ça va nous forcer à être plus précis dans nos hypothèses, test-retest

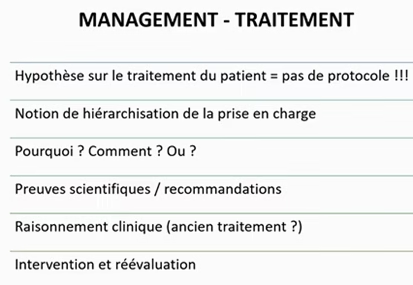

Management

- Qu’a fait mon patient avant moi ?

- Quelles sont ses attentes ?

- Quelle alliance thérapeutique ?

Précautions et contre-indications (drapeaux rouges)

- Altérations de l’état général

- cancers, infections, pb neurologiques, vasculaires

- fractures

- littérature permettant de déceler les risques

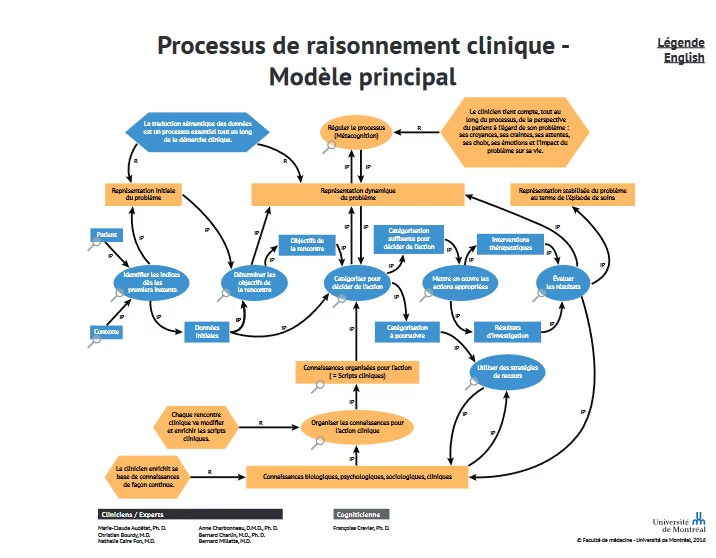

Processus de raisonnement clinique (PRC)

Processus de raisonnement clinique de l’université de Montréal

Ce modèle repose sur l’analyse et l’observation du raisonnement clinique de professions diverses : dentiste, infirmière, médecin, pharmacien et vétérinaire

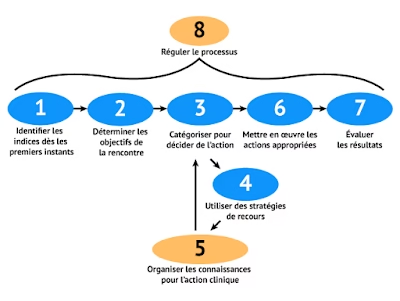

Les étapes du raisonnement clinique de l’université de Montréal

Les chercheurs de l’université de Montréal proposent 8 étapes schématisées pour le raisonnement clinique des praticiens pour mettre en relief les temps d’une consultation.

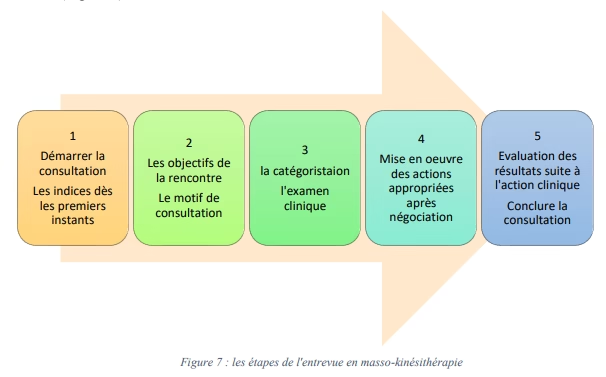

Modélisation des étapes de la consultation en masso-kinésithérapie

Selon la thèse de E. Panchout

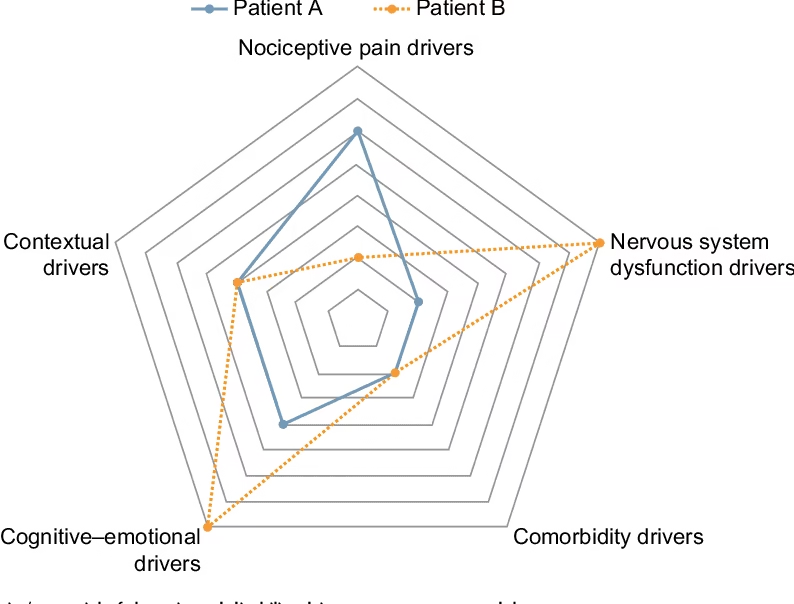

Pain and disability drivers management model (PDDM)

Site web : https://pddmmodelfr.wordpress.com/

Le modèle PDDM a été conceptualisé comme un cadre diagnostique pour aborder la complexité de la douleur chronique et de l’invalidité, en particulier dans le contexte de la lombalgie.

Composition du modèle

3 dimensions principales

- les facteurs de la douleur

- les facteurs de la douleur et de l’incapacité

- les facteurs de l’incapacité.

5 domaines clés pour chaque dimension visant à saisir les multiples facettes de la douleur musculo-squelettique en abordant les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux qui contribuent à l’état d’un patient :

- les facteurs nociceptifs

- les facteurs de dysfonctionnement du système nerveux

- les facteurs de comorbidité

- les facteurs cognitifs et émotionnels

- les facteurs contextuels.

Marqueurs A ou B pour chaque dimension

- A fait référence aux éléments les plus courants et/ou modifiables

- B fait référence aux éléments plus complexes et moins modifiables, qui nécessiteront une approche plus agressive ou une prise en charge interdisciplinaire pour traiter efficacement le domaine problématique.

Une approche bio-psycho-sociale

Les professionnels de la santé sont encouragés à utiliser des systèmes de classification des facteurs de dysfonctionnement du système nerveux et nociceptif, tout en traitant les comorbidités, les facteurs cognitifs et émotionnels et les facteurs contextuels par le biais d’interventions ciblées.

Une prise en charge individualisée

- Plans de traitement aux facteurs spécifiques de la douleur et du handicap identifiés chez chaque patient. Stratégie de traitement à multiples facettes par la reconnaissance de l’influence des facteurs psychosociaux et environnementaux sur l’expérience de la douleur et du handicap d’un patient.

Hyoalgésie induite par l’exercice (EIH)

En gros, l’effet EIH est un phénomène où la douleur diminue pendant et après l’exercice.

Cette diminution est immédiate pendant une brève période de temps.

Cette diminution de la sensibilité à la douleur se produit dans les parties spécifiques du corps qui ont été sollicitées par l’exercice (dans le cas des squats, ce seront les cuisses et les fesses)

Mais, cette diminution de la sensibilité à la douleur va également se produire dans les zones éloignées du corps qui n’ont pas été soumises à cette sollicitation. Donc, dans les squats ce serait le haut du corps.

Après l’exercice, la diminution de la sensibilité à la douleur persiste pendant 30 minutes dans les zones travaillées, tandis que dans les zones non sollicitées, elle ne dure que 10 minutes.

Et ces 10 minutes peuvent être mis à contribution. (et n’oubliez pas que lorsqu’on comprend comment ça fonctionne, ces 10 minutes peuvent doubler voir même tripler !).

QUE VA T IL SE PASSER CHEZ UNE PERSONNE QUI PRÉSENTE UNE DOULEUR ?

Imaginons que vous avez mal au genou.

Si vous faites un exercice au niveau des bras cela peut réduire la sensibilité à la douleur non seulement dans les bras mais aussi dans les jambes.

Par contre, à l’inverse, si vous faites bosser les jambes dans l’exercice, il n’y aura aucune diminution de la sensibilité à la douleur au niveau des genoux mais également à distance comme les bras.

Donc pour déclencher l’effet EIH il vos toujours stimuler une partie du corps qui ne présente pas de douleur.

Maintenant dans le cas particulier des douleurs diffuses persistantes, comme la Fibromyalgie, l’effet EIH ne s’enclenche pas lors d’exercices intenses, mais peut être observé lors d’exercices plus légers. Il faut y aller mollo quoi.

QUELS TYPES D’EXERCICES DÉCLENCHENT CET EFFET ?

Les exercices isométriques, tt comme les exos d’endurance ou contre résistance entraînent une brève désensibilisation à la douleur.

Mais les exos isométrique marchent mieux.

Qu’est ce qu’un exercice isométrique ?

Faire la chaise contre un mur, par exemple, est un exercice isométrique.

Les muscles travaillent sans qu’il y ait de mouvement visible dans les articulations. Ils consistent à contracter les muscles et à maintenir la position pendant un certain temps sans changer la longueur des muscles.

On peut citer aussi le gainage comme exercice isométrique.

Une contraction isométrique maintenue entre 2 et 9 minutes, ou jusqu’à la fatigue, entraîne une EIH. Une contraction de moins de 2 minutes n’entraîne pas d’EIH.

PLAN D’ACTION DU THÉRAPEUTE : INTÉGRER L’EFFET EIH DANS VOTRE ROUTINE DE SOINS

Maintenant que vous en savez plus sur l’effet EIH, voici mon conseil :

Commencez par des exercices pour les parties du corps non douloureuses pour maximiser les chances d’un soulagement immédiat.

Rappelez-vous que lorsque votre douleur diminue après l’exercice, c’est peut-être l’effet EIH qui est à l’œuvre. Ce n’est pas une solution magique, mais une réalité à prendre en compte.

Profitez de l’EIH pour ensuite re mobiliser les zones douloureuses.

Vous verrez qu’il y aura plus d’amplitude et plus de force musculaire. En d’autres termes, cela ouvre la porte à davantage de possibilités dans votre rééducation !

Article issu du site de Thierry Lanneau