Introduction

- Une pathologie fréquente et silencieuse : plus de 150 000 cas en France en 2018, grave dans 10% ds cas

- Transfert de modalité de PEC avec d’autres lésions cérébrales acquis (LCA) comme les AVC ou d’autres maladies neuro-dégénératives (MND) comme Alzheimer, SEP ou Parkinson

- Touche tous les âges : enfant (chute;accident), jeune adulte (accident), personne âgée (chute). 1ère cause de décès de l’adulte jeune

- Cause de TC : AVP (50-70%), chute (20-30%), agression, tentative de suicide (défenestration, arme à feu)

Evaluation du traumatisme crânien

Evaluation de la sévérité initiale : Glasgow Coma Scale

Sur 15 points : ouverture des yeux/4 ; réponse verbale/5 ; meilleure réponse motrice/6

| TC | GCS | Parcours |

| TC grave (10%) | entre 3 et 8 | réanimation |

| TC modérés (10-15%) | entre 9 et 12 | hospitalisation |

| TC légers (75-80%) | entre 13 et 15 | domicile |

Evaluation du devenir : Glasgow Outcome Scale

- GOS 1 : décès

- GOS 2 : état végétatif

- GOS 3 : handicap sévère. Dépendant pour les AVQ

- GOS 4 : handicap modéré. Indépendant dans les AVQ

- GOS 5 : bonne récupération. Retour à la vie normal, légère déficiences motrices ou cognitives

Classifications lésionnelles

Lésions primaire

Immédiatement présentes au moment du traumatisme

1. Plaie du scalp

2. Lésion osseuse

- Fracture voûte du crâne (embarrure)

- Fracture base du crâne (massif facial)

- Risque de fuite de LCR qui peut provoquer une infection

- Risque d’atteinte des nerfs crâniens

3. Lésions intra-crânienne extra-cérébrales

- Hémorragie méningée traumatique

- Hématome extra-dural (HED) : urgence vitale absolue, lentille biconvexe hyperdense

- Hématome sous-dural (HSD) aigu : chute de la personne âgée, du consommateur d’alcool, sd du bébé secoué. Lentille hyperdense à concavité interne et externe

- Hématome sous-dural (HSD) chronique : complication tardive. Aspect hypodense

4. Lésions encéphaliques

- Focales : occasionnées par le coup et le contre-coup du traumatisme, hématome intra-cérébral hyperdense au TDM à la phase initiale

- Lésions axonales diffuses : lésions de très petites tailles de la substance blanche

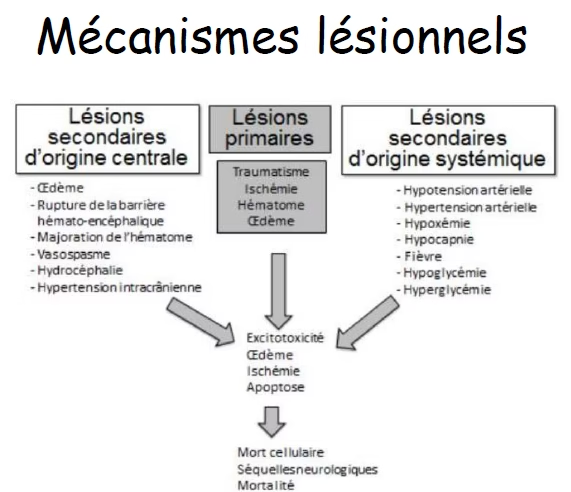

Lésions secondaires

Soit par évolution des lésions primaires, soit par agressions nouvelles

1. Hypertension intra-crânienne (HTIC)

- Secondaire à un effet de masse (oedème, hématome)

- Céphalées, vomissements

- Engagement cérébral : risque vital

2. Hydrocéphalie

- Dilatation ventriculaire

- Triade de symptômes : trouble de la marche, troubles cognitifs, troubles vésico-sphinctériens

3. Traumatisme crânio-facial

- Pronostic vital, fonctionnel, esthétique

- Déficit hypothalamo-hypophysaire : trouble sexo, fatigue

Le TC grave

Prise en charge phase aigüe

- Par le SAMU : signes de détresse vitale (ventilation, hémodynamique), état de conscience (GCS), durée de la perte de conscience, bilan des lésions associées

- Vigilance : polytraumatisme, traumatisme cervicale associée

- Scanner cérébral en urgence : souvent total body scan pour le bilan des lésions associées

- Lésions chirurgicales d’emblées : HED, certains HSD, plaies cranio-cérébrale

Coma

- Définitions du coma : absence d’éveil et de manifestation de conscience

- Eveil (ou vigilance) : ouverture spontanée des yeux

- Perception consciente : capacité à interagir avec son environnement et avoir la conscience de soi

- Evaluation de la conscience : échelle CRS-R

Prise en charge : 3 objectifs

- Eviter l’aggravation des lésions cérébrales initiales

- Eviter l’aggravation secondaire des lésion

- Maintenir le patient en vie en assurant les fonctions essentielles (réanimation)

Phase de réveil du coma

- Etat pauci-relationnel : état de conscience minimal

- Evaluation : Wessex Head Injury Matrix (WHIM)

- Accueil en unité spécialisée

Amnésie post traumatique

Présentation clinique

- Confusion, agitation

- Désorientation temporo-spatiale

- Amnésie rétrograde (lacune amnésique)

- Amnésie antérograde (oubli à mesure)

La duré APT est un élément de sévérité, un critère pronostique

Evaluation sur échelle de GOAT (Galvston Orientation and Amnesia Test) : si score supérieur à 78 durant 3 jour de suite -> sortie APT

Séquelle neurologique d’un TC grave

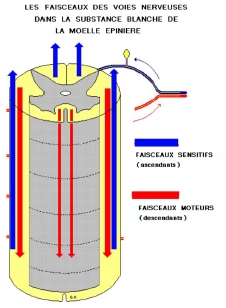

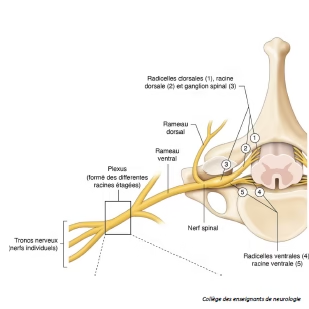

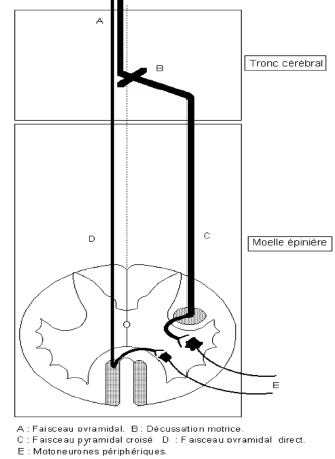

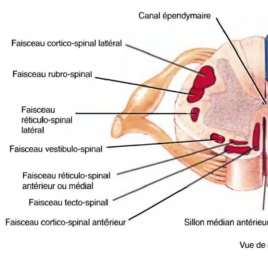

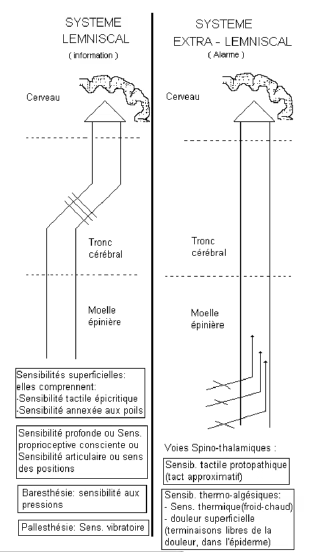

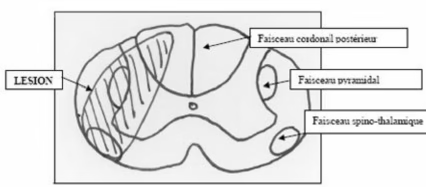

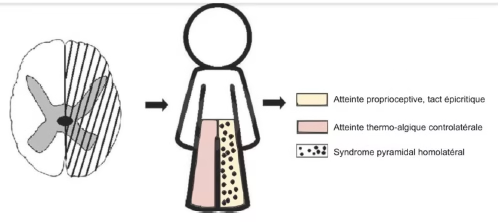

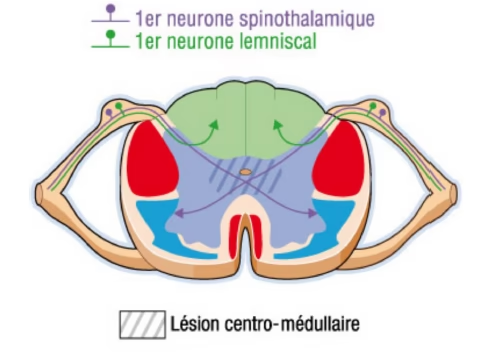

- Atteinte neurologique : atteinte pyramidale, syndrome cérebelleux, mouvements anormaux, hypotonie axiale

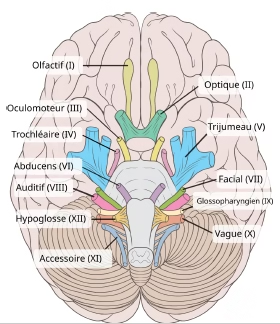

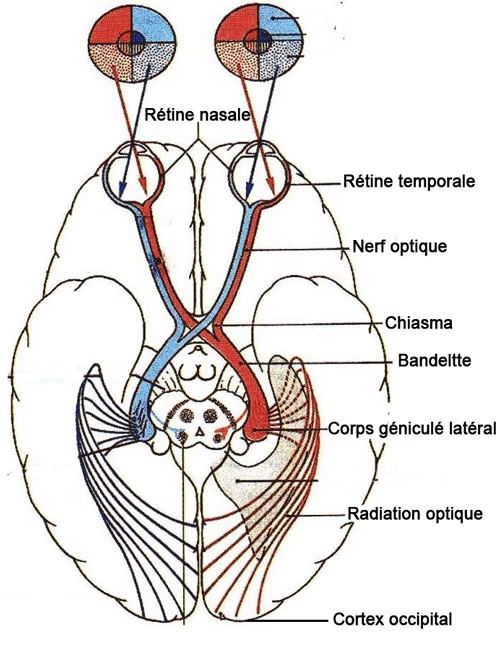

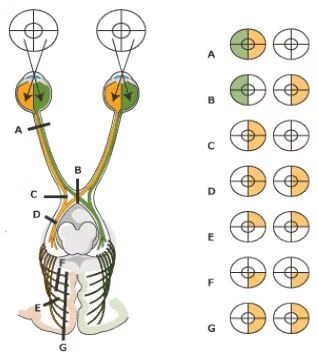

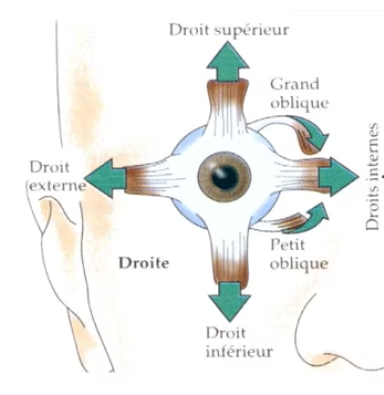

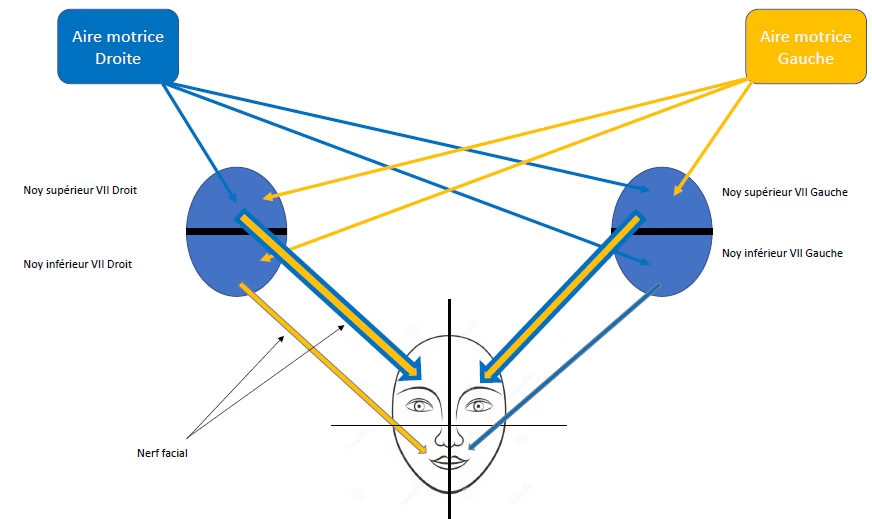

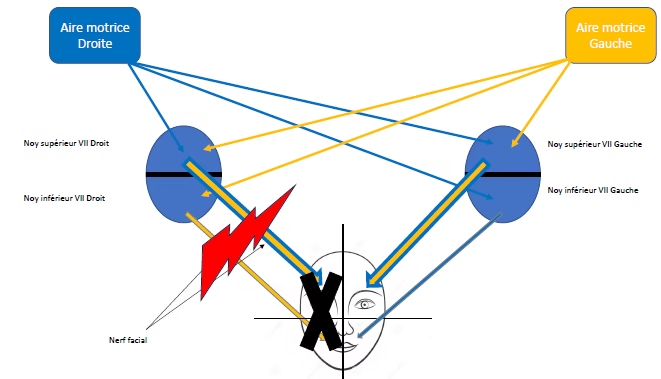

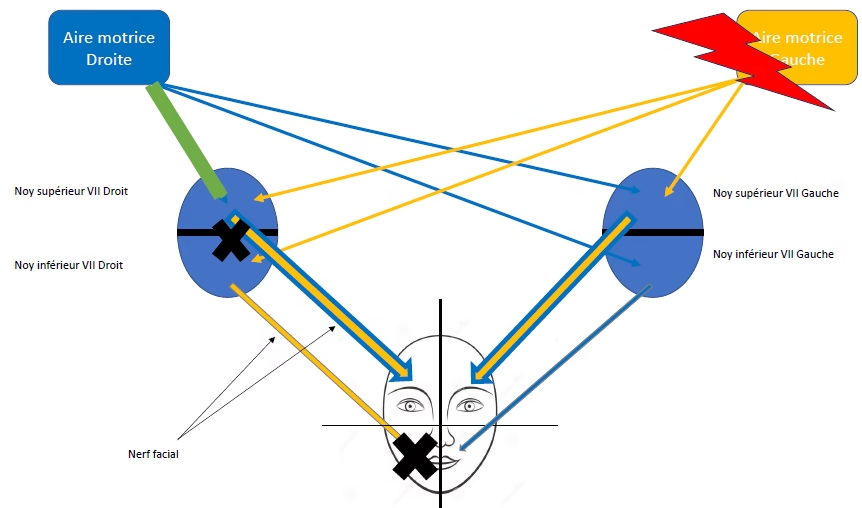

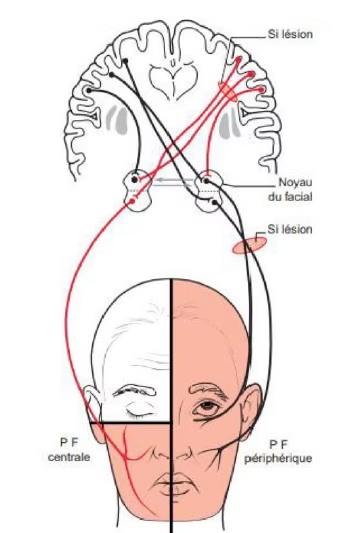

- Atteinte des paires crânienne

- Troubles vésico-sphinctériens

- Troubles cognitifs et comportementaux : désorganisé, distrctible, rigide, persévérations frontales, hyperproductivité ou hypoproductivité globale

- Troubles de l’humeur : anxiété, dépression

- Autres : épilepsie, hydrocéphalie, ostéomes (POAN), SDRC, troubles endocriniens

- Troubles de la mémoire : rétrograde, antérograde, prospective (souvenir des événements à venir), mémoire de travail

- Troubles de l’attention et de la concentration

- Anosognosie

- Fatigue neurologique

- Syndrome frontal / dysexécutif : trouble de l’initiation, planification et contrôle de l’action, défaut de flexibilité, incapacité d’auto-correction

Prise en charge multi-disciplinaire

- Kinésithérapie : rééducation neurologique des déficiences

- Ergothérapeuthe, neuro-psychologue, orthophoniste

Le TC léger

Définition

- Perte de connaissance initial inférieure à 30mn

- GCS entre 13 et 15

- APT < 24h

- Altération mentale au moment de l’accident : confusion, désorientation

- Anomalie neurologique transitoire

Evolution du TC léger

A 2 semaines

- Symptômes post trama : céphalée, vertige, asthénie

- Troubles émotionnels : anxiété, dépression, stress post traumatique

A 6 mois

- 44% de guérison incomplète

- Stress post-traumatique : 45%

- Retour au travail/étude : 1/3 n’ont pas repris

- Facteurs défavorables pour le retour au travail : lésions associées extra-crâniennes, douleurs, niveau d’éducation <11 ans d’études

Syndrome post-commotionnel

- Troubles somatiques : céphalée, vertige, troubles du sommeil, fatigue, troubles sensoriels (éblouissement à la lumière, intolérance au bruit)

- Troubles cognitifs : troubles de l’attention et de la mémoire de travail

- Troubles émotionnels : irritabilité, anxiété, dépression

Fréquents à la phase initiale

Persistance des troubles >3mois = syndrome post-commotionnel persistant

Syndrome post-commotionnel persistant

- Synptômes très variés : organique, psychologique et neuro-fonctionnel

- Red flag : ATCD de TC, psychiatriques, tiers responsable de l’accident, isolement, situation personnelle complexe

Conduite à tenir

- Activité physique : reconditionnement à l’effort

- PEC psychothérapeutique

- PEC courte, sans trop médicaliser

Complication du coma et de la réanimation

- Cardio-vasculaires, respiratoires : TVP, AVC, encombrement, désadaptation à l’effort, pneumopathies acquise sous ventilation mécanique (PAVM)

- Cutanées : escarres

- Nerveuses : lésions tronculaires, compression, lésions plexiques (plexus brachial), spasticité (si lésion pyramidale)

- Musculaire : neuromyopathie de réanimation (atteinte nert et/ou muscle), rétraction

- Articulaire : capsulite d’épaule, SDRC, perte d’amplitude articulaire

- Cognitive, psychiatrique et psychologique : syndrome post-traumatique, anxiété

- Trouble de la déglutition