Rappels

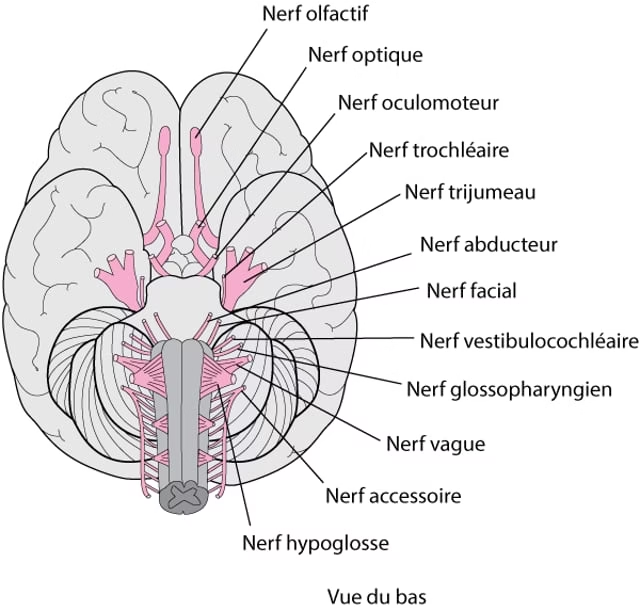

Le nerfs crâniens

D’après le site ManualMSD

| NERF | FONCTIONS | TESTS |

| I. Olfactif | L’odorat Le déficit de l’olfaction peut être complet (anosmie) ou partiel (hyposmie). | L’odorat est évalué en demandant au sujet d’identifier des objets à l’odeur caractéristique (savon, café, clou de girofle). Chaque narine est évaluée séparément. |

| II. Optique | La vue | Test de la vue : lecture d’une échelle visuelle. La vision périphérique est testée en demandant à la personne de regarder droit devant pendant que le médecin déplace progressivement un doigt vers le centre de la vision de la personne depuis le haut, le bas, la gauche et la droite. La personne doit alors dire à quel moment elle commence à voir le doigt. |

| Détection de la lumière | La capacité à détecter la lumière est évaluée en faisant briller une lumière vive (comme celle d’une lampe de poche) dans chaque pupille dans une pièce sombre. | |

| III. Oculomoteur | Mouvements oculaires vers le haut, le bas et l’intérieur | Suivre un objet en mouvement |

| Contraction ou dilatation de la pupille en réponse à des variations d’intensité lumineuse | La réponse de la pupille à la lumière est examinée en faisant briller une lumière vive (comme celle d’une lampe de poche) dans chaque pupille dans une pièce sombre. | |

| Lever les paupières | On recherche une éventuelle chute de la paupière supérieure (ptôse). | |

| IV. Trochléaire | Mouvements oculaires vers le bas et l’intérieur | Suivre un objet en mouvement. |

| V. Trijumeau | Sensation faciale (et fonction motrice moindre) Signes cliniques : – Hypoesthésie ou anesthésie – Déficit de la contraction massétérine et de la diduction, avec bouche oblique ovalaire | La sensation du visage est évaluée à l’aide d’une épingle et d’un coton. Le réflexe de clignement est évalué en stimulant la cornée de l’œil avec du coton. |

| Mastication | La force et le mouvement des muscles qui contrôlent la mâchoire sont évalués en demandant au sujet de serrer les dents et d’ouvrir la bouche contre résistance. | |

| VI. Abducteur | Mouvements des yeux vers l’extérieur | On évalue la capacité à tourner chacun des yeux vers l’extérieur au-delà de la ligne médiane en demandant au sujet de regarder sur le côté. |

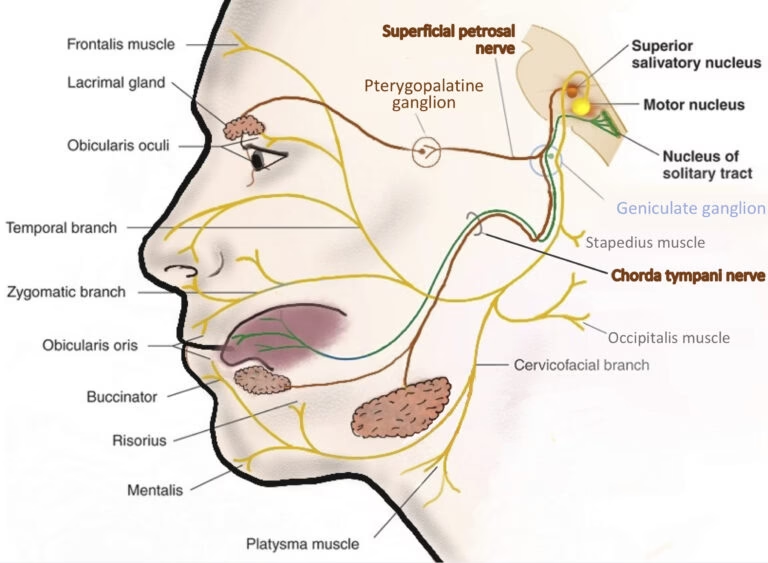

| VII. Facial | La capacité à mobiliser les muscles faciaux (par exemple, dans les expressions du visage) | La capacité de mobiliser les muscles faciaux est évaluée en demandant au sujet de sourire, d’ouvrir la bouche, de montrer les dents et de fermer les paupières. |

| Le goût des deux tiers antérieurs de la langue, la production de salive et de larmes et le contrôle d’un muscle impliqué dans l’audition | Le goût est évalué en utilisant des substances sucrées (sucre), acides (jus de citron), salées (sel) et amères (aspirine, quinine ou aloès). | |

| VIII. Vestibulocochléaire | Audition | L’audition est évaluée avec un diapason ou des écouteurs qui produisent des tons de fréquences (hauteur sonore) et d’intensité différentes (audiométrie). |

| Équilibre | L’équilibre est évalué en demandant au sujet de marcher en suivant une ligne droite. | |

| IX. Glossopharyngien X. Vague | Déglutition, réflexe pharyngé (vomissement) et langage Nerf vague : contrôle des muscles dans certains organes internes et du rythme cardiaque (non évalué dans le cadre de l’examen des nerfs crâniens.) | Les 9e et 10e nerfs crâniens contrôlent la déglutition et le réflexe pharyngé et sont donc évalués conjointement. Le sujet est invité à déglutir. Le sujet est invité à dire « aaaaa » pour évaluer les mouvements du palais et de la luette (petite saillie qui pend à l’arrière de la gorge). On peut toucher l’arrière de la gorge avec un abaisse-langue, ce qui déclenche habituellement le réflexe pharyngé. Le sujet est invité à parler pour déterminer si la voix semble nasale (un autre test du mouvement du palais). |

| XI. Accessoire | Rotation du cou et haussement des épaules | On demande au sujet de tourner la tête et de hausser les épaules contre une résistance opposée par l’examinateur. |

| XII. Hypoglosse | Mouvement de la langue | On demande au sujet de tirer la langue, qui est observée pour voir si elle dévie d’un côté ou de l’autre. |

PF périphérique et PF centrale

D’après le site du Collège des enseignants en neurologie

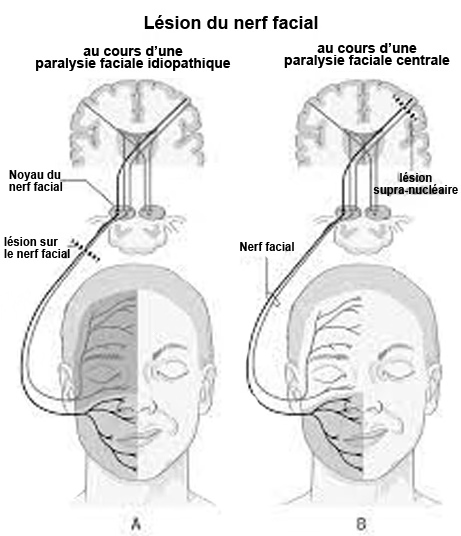

La PF périphérique

Elle résulte d’une atteinte du noyau ou du nerf facial à un niveau quelconque de son trajet :

- Angle ponto-cerebelleux (malformation)

- Rocher (au niveau de l’oreille) : trauma, lésion post-opératoire

- Glande parotide

Elle touche autant la partie supérieure que la partie inférieure du visage.

Son diagnostic, généralement évident, repose sur l’observation du visage.

Au repos, il existe une asymétrie de la face dont témoignent, du côté atteint :

- l’effacement des rides du front

- l’élargissement de la fente palpébrale (lagophtalmie)

- l’effacement du pli naso-génien

- la chute de la commissure labiale.

Aux mouvements volontaires, on constate, du côté atteint :

- l’occlusion incomplète de l’œil (signe de Charles Bell)

dans les formes frustes, le signe des cils de Souques

la bouche ouverte est attirée vers le côté sain

la langue tirée dévie vers le côté paralysé

le patient ne peut ni souffler ni siffler.

une PF peut gêner l’élocution (dysarthrie) et entraîner un écoulement salivaire

La PF centrale

Ce n’est pas une atteinte du nerf facial proprement dit, mais une atteinte de la commande supranucléaire de ce nerf. C’est en fait l’expression faciale du syndrome pyramidal, par atteinte du contingent de faisceau pyramidal (faisceau cortico-nucléaire) issu de l’opercule rolandique (partie basse du cortex de la frontale ascendante).

Après décussation, il atteint les noyaux du facial : à noter que le noyau supérieur reçoit des fibres deux faisceaux cortico-nucléaires alors que le noyau inférieur ne reçoit que du faisceau contro-latéral. Cette dernière particularité anatomique explique que le territoire facial supérieur ne soit pas atteint dans la paralysie faciale centrale (pas de signe de Charles Bell). En revanche, on peut observer une dissociation automatico-volontaire : paralysie lors de la commande volontaire, disparaissant lors de mouvements automatiques comme le rire

La paralysie faciale périphérique

Introduction

Impact fonctionnel

- La paralysie facial constitue un handicap fonctionnel avec une altération de la communication verbale et non verbale, et esthétique ayant des répercussion au niveau affectif, social et professionnel.

Causes de la PF

- Les paralysies faciales périphériques : 80 % d’origine virale, 20% d’origine traumatique, tumorale. Il est parfois nécessaire pour le MK de demander des examens complémentaires pour appuyer le diagnostic.

Les 3 axes de la rééducation

- le contrôle cortical

- le contrôle moteur

- le massage.

Bilan

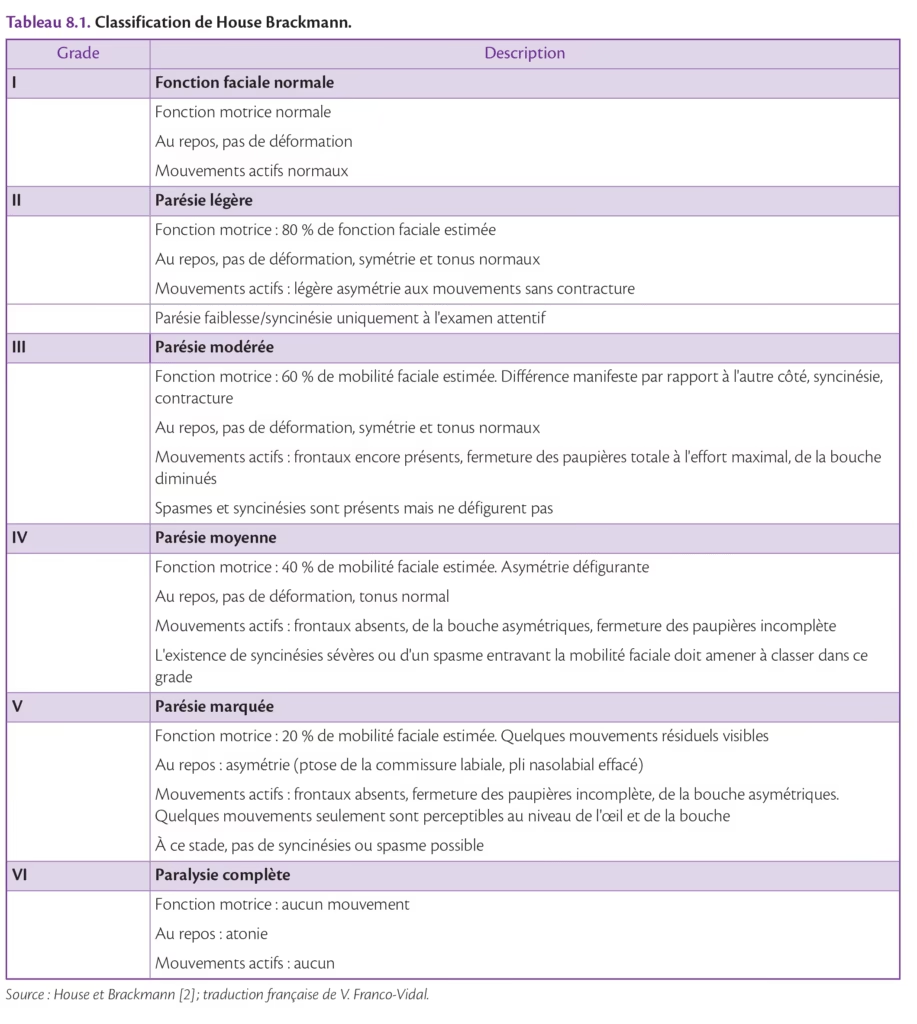

Echelle de House et Brackmann

En résumé : du grade 1 au grade 3, le nerf fonctionne, et de 4 à 6, il ne fonctionne plus. Dès le grade 3, les syncinésies (mouvements parasites) apparaissent.

Rééducation selon le grade

- Grade I et II : exercice neuro-musculaire 1 à 3 semaines avec auto-rééducation 10mn/jour (le nerf repousse 1mm/j)

- Grade III : spastique. Faire des massages pour relâcher la tension

- Grade IV-V-VI : priorité à la fermeture palpébrale la nuit pour la protection de la cornée (risque de kératite)

Points de vigilance

- La contraction en force peut engendrer des séquelles (différencier paralysie périphérique d’une paralysie centrale)

- La stimulation électrique doit être proscrite

- Si le patient ne récupère pas après 1 mois d’antiviraux, il gardera des séquelles à vie. On ne guérira pas le patient mais on peut les aider à accepter ce visage.

La paralysie séquellaire

- Elle peut être spastique quand la rééducation a été faite en force. La toxine botulique peut alors s’avérer nécessaire pour récupérer des territoires.

- Elle peut être flasque

- dans un contexte congénital (agénésie d’un nerf ou bourgeon pas assez développé)

- dans un contexte de traumatisme per opératoire.

- Si l’opération a été faite au niveau de l’angle ponto-cerebelleux sans section du nerf facial avec stimulation en fin de l’opération, le patient peut être pris en charge en rééducation. Si après 10 mois, la paralysie est toujours flasque, il n’y a plus de récupération possible. Il faut alors réorienter vers un médecin pour une chirurgie réparatrice.

- Si l’opération à été faite au niveau de l’oreille, on réoriente après 7 mois

- Si la lésion est au niveau de la parotide, la récupération se fait en 3 mois. Au dessus de 4 mois : réorienter

Chirurgie réparatrice (palliative)

- Donner du tonus à la face par le nerf en stimulant le muscle : on travaille en force dans ce cas

PF récidivante ou bilatéral (diplégie)

Causes

- 30% de risque d’en faire une seconde

- Diabète, amylose, syndrome syndrome de Melkersson-Rosenthal (triade oedème oro-facial, paralysie faciale récurrente et langue plicaturée), sarcoïdose, lyme, SEP, syndrome de Moebius (congénital, atteinte du VI, enfant avec un pied bot)

Rééducation

- Pas de forçage, pas de mastication de chewing gum pendant 1 an

- Hygiène : conduite à tenir et surtout à ne pas avoir

- Faire des schéma pour montrer les maassages au quotidien : du centre vers la périphérie, du supérieur à l’inférieur, chaleur pour détendre. Cryothérapie à proscrire

Evaluation

- Evaluer ce qui est préservé et ce qui déficitaire

- Trouble de déglutition durant la phase où le bol est dans la bouche

- Echelle de Sunnybrook (seul échelle qui prend en compte les séquelles)

- Echelle de Lazarini (reprend les critères de House et Brackmann sous forme de représentation graphique. Elle peut être proposée en échelle d’auto-évaluation pour le patient).

La rééducation

- Si le patient peut serrer le zygomatique, c’est un pronostic de récupération favorable

- Etablir un contrat avec le patient : les enjeux de la rééducation se font sur la durée

- Si à 3 mois le patient est au grade II et avec un score de 85% au Sunnybrook, alors il peut récupérer avec aucune séquelle à 1 an

- Si le traitement est pris dans les 2 jours, cela améliore le pronostic

- PROMS (patient reported outcomes mesures) : repère pour une rééducation efficace

Neuromuscular training

- 3 principes

- Lenteur d’exécution

- Petits mouvements

- Mouvements symétriques

- Facial flexion pour la myoplastie (mais pas pour la PF idiopathique)

- FACS (Facial action coding system) : 6 expressions de base

- Pour les syncinésie : travail avec le regard opposé à la PF

- Utilisation de toxine botulique

Réhabilitation

- Nerf extra-crânial exploitable ou non ?

- AHF (anastomose hypoglosso facial) : la rééducation commence le lendemain de la chirurgie

- Termino-terminal : axone du XII colonise le VII

- Latéro-terminal : réanimation de l’hémiface paralysée

- Si paralysie supérieure à 4 ans, on peut procéder à une myoplastie d’allongement du muscle temporal (MAT). La rééducation commence 1 mois après la chirurgie