Le pelvis féminin

Ceinture osseuse

- Ceinture osseuse : os coxaux, sacrum, coccys

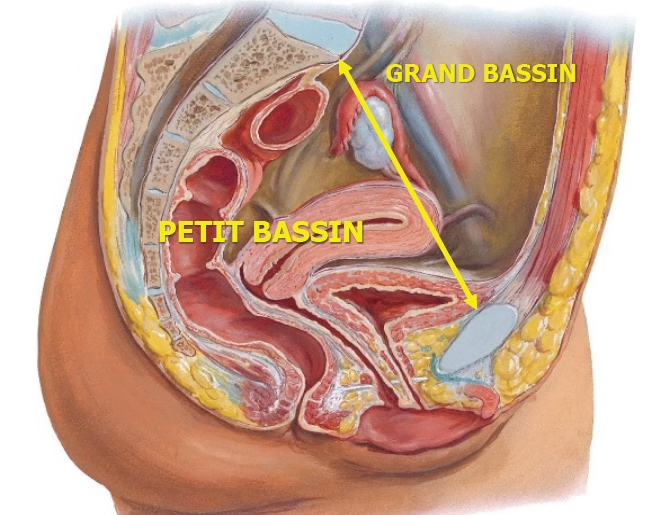

- Pelvis major : promontoire sacrum, bord antérieur aile iliaque->pubis

- Pelvis minor : bord inférieur symphyse pubienne, tubérosités ischiatique, sommet coccyx, forme entonnoir

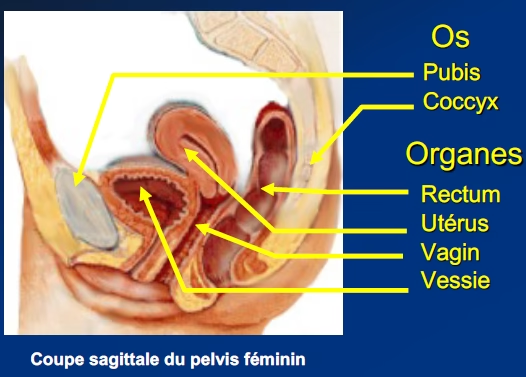

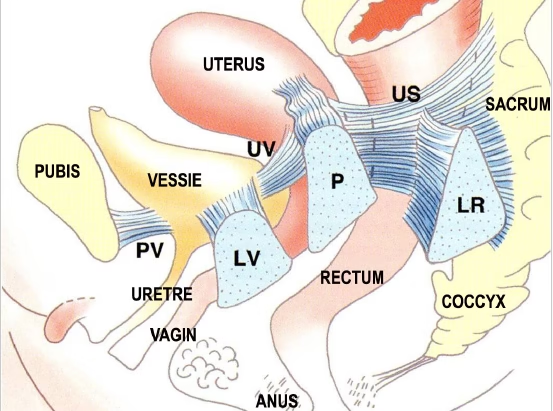

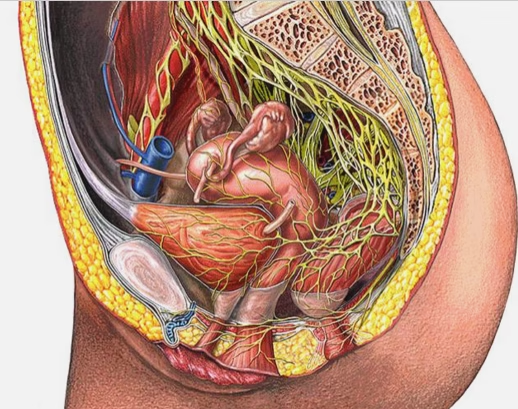

Anatomie du petit bassin

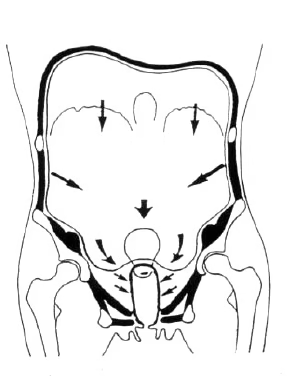

Disposition des viscères dans l’enceinte pelvienne

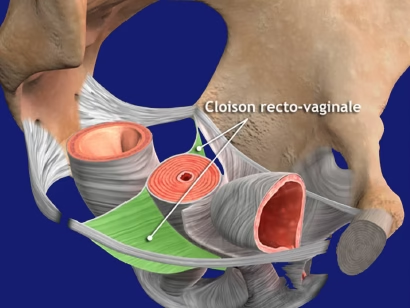

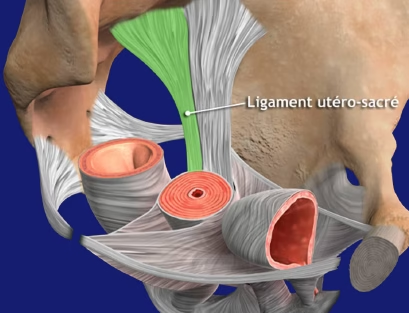

Vagin, utérus et rectum forment un triple coudure qui évite le glissement des organes dans l’axe vaginal aux cours des efforts de poussée.

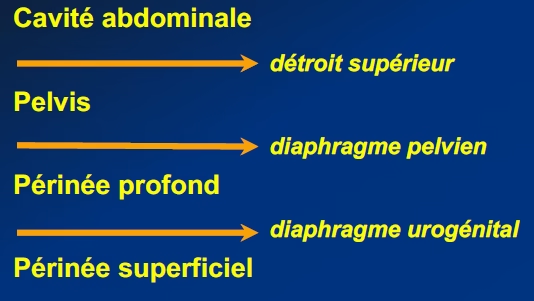

Limites du pelvis

Le périnée

Définition

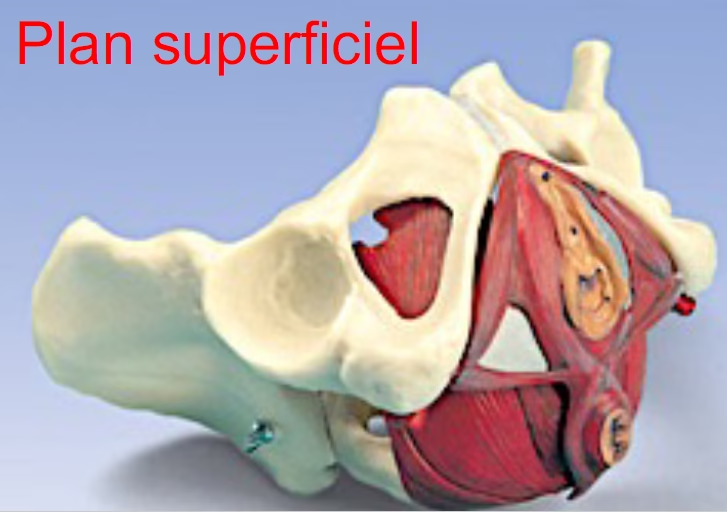

Ensemble musculo-fibreux : ferme le pelvis, supporte les viscères en position debout. Limité par le cadre ostéo-fibreux en avant : symphyse pubienne et branche ischio-pubiennes ; en arrière : sacrum, coccyx et grand ligament sacro-sciatique

Ensemble des parties molles en dessous du diaphragme pelvien comprenant les organes génitaux externes. La solidité est assurée par le plancher musculaire périnéal. Il ferme le détroit inférieur.

Topographie périnéale

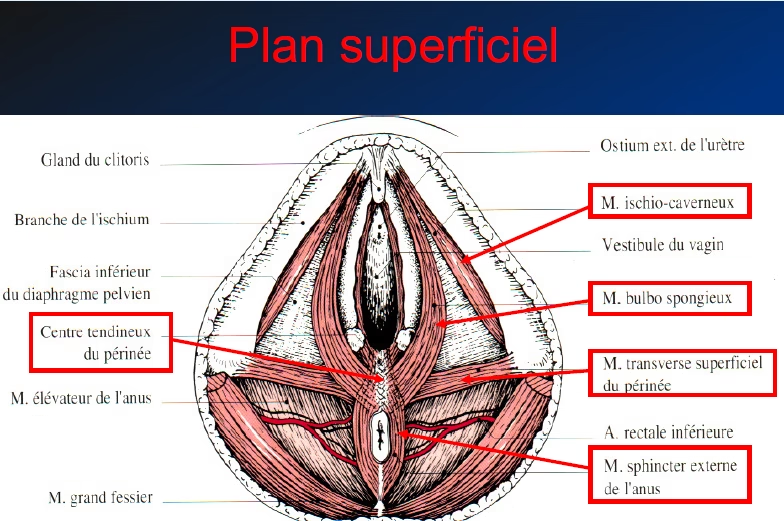

Forme losangique : périnée antérieur urogénital, périnée postérieur anal

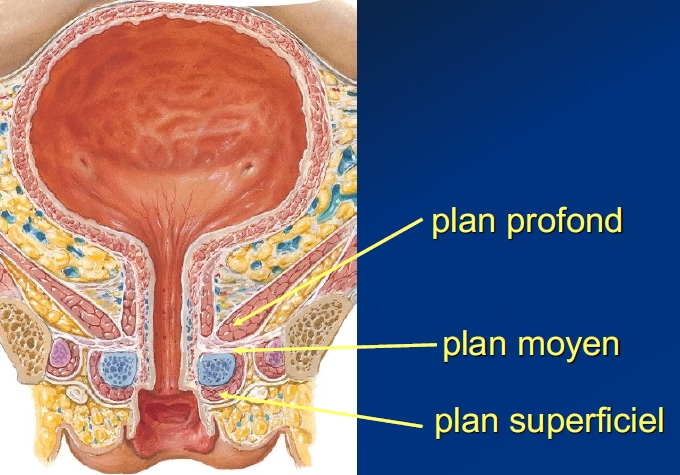

Les 3 plans musculaires

Plan superficiel

Rôle des muscles périnéaux superficiels et moyens

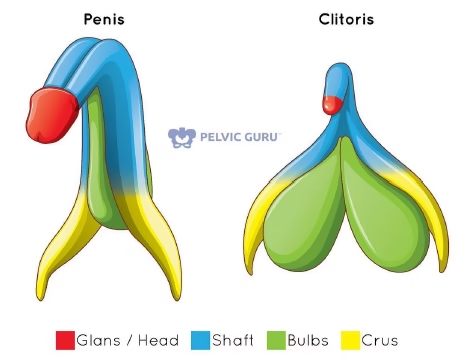

Muscles bulbo-spongieux et ischio-caverneux jouent un rôle dans l’érection du clitoris et son décapuchonnage, compression des glandes vestibulaires, fermeture de l’orifice vaginal.

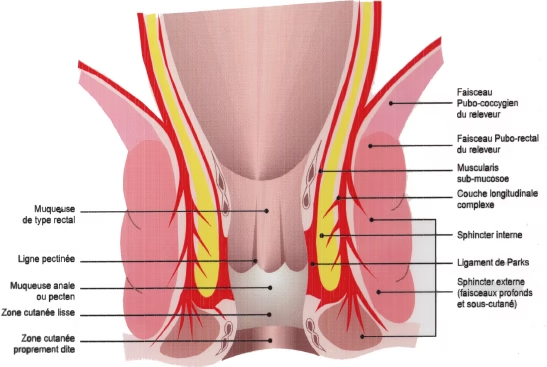

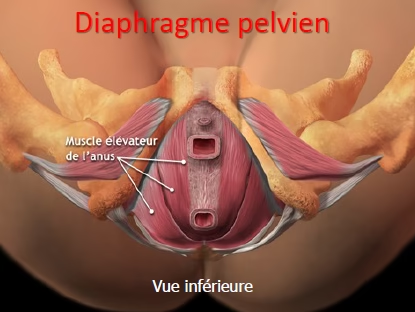

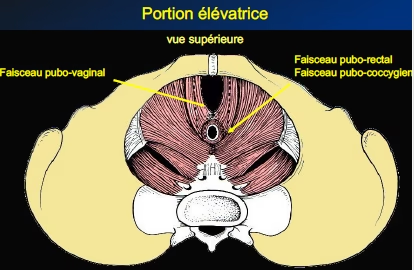

Les muscles élévateurs de l’anus

Latérale : c’est la portion sphinctérienne. Lame mince formant un appentis oblique.

3 faisceaux : pubococcygien, iliococcygien, ischiococcygien

Les fibres convergent vers la région rétro-anale (anal sling), s’entrecroisent avec celles du côté opposé et participent à la constitution du raphé ano-coccygien.

Paramédiane : c’est la portion élévatrice. Plus épaisse et solide, moins large.

Origine pubienne, 2 faisceaux : puborectal (rectal sling) qui se termine dans la paroi du canal anal, pubovaginal qui présente des rapports intimes avec le vagin et se termine dans la région rectovaginale. Il constitue la sangle musculaire à concavité antérieure qui délimite le hiatus uro-génito-digestif.

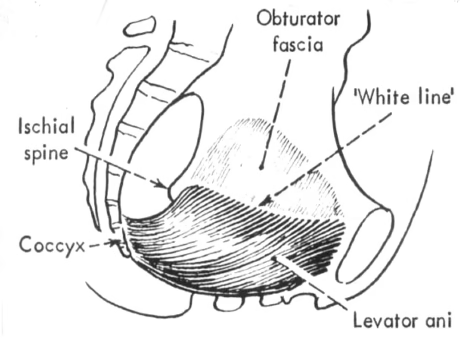

Portion sphinctérienne : mince et peu puissante, peu mobile. Origine : ligne pubis-épine sciatique, terminaison : raphé ano-coccygien et aux bords latéraux du coccys.

Rôle des muscles périnéaux profond

Muscles élévateurs de l’anus créent un dôme vaginal permettant l’aspiration pénienne, la fermeture de l’orifice vaginal par une augmentation maximale de leur tension.

Structure musculaire

| Fibres I tonique (slow twitch) | Fibres II phasiques (fast twitch) |

| Contraction lente, peu fatigables 75% du potentien périnéal Donne le tonus (sphincter…) | Contraction rapide, fatigables 25% du potentiel périnéal Donne le mouvement (élévateur…) |

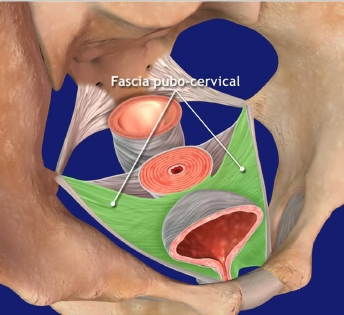

Composition des fascias

Fascias : formé de tissu conjonctif. Fibres musculaires lisses, collagène, élastine, vaisseaux sanguins et nerfs. Différents niveaux de suspension antérieurs, latéraux et postérieurs du vagin. Soumis au vieillissement.

Fascia pelvien

Entre plancher pelvien et péritoine, formé de tissu conjonctif.

2 feuillets : pariétal recouvre les muscles pelviens, viscéral recouvre les viscères pelviens. Continuité entre les 2 fascias par un septum.

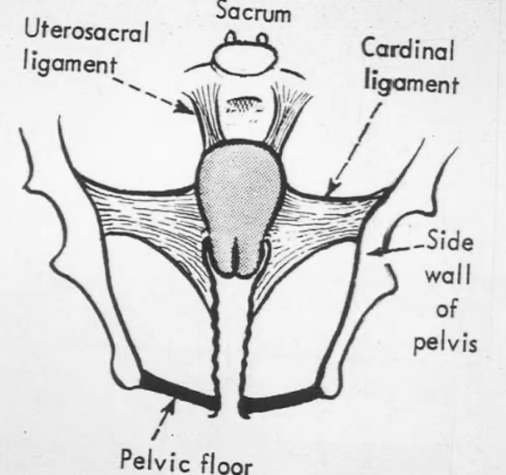

Ligaments viscéraux antérieurs, latéraux, postérieurs diffférenciés. Arcade fascia pelvien en lien avec l’arcade tendineuse levatores ani qui s’insère sur l’obturateur interne.

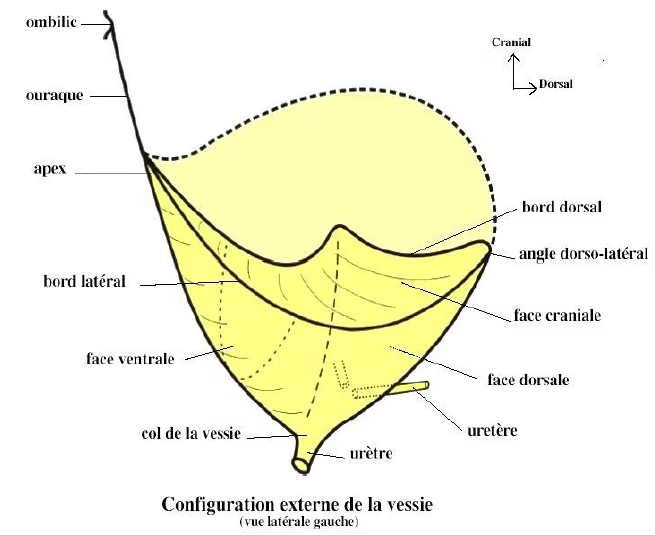

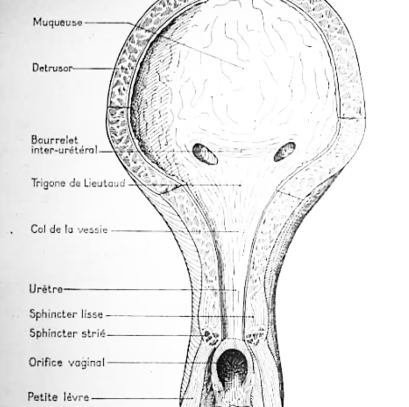

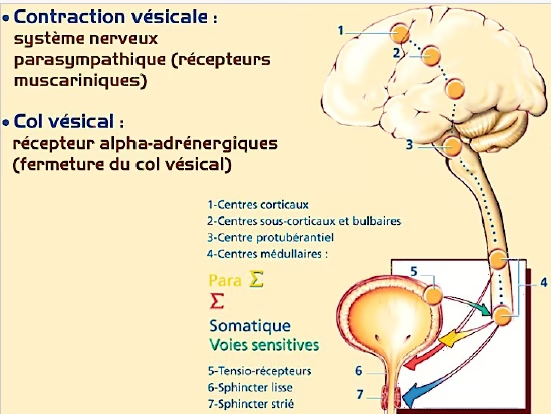

La vessie

Structure de la vessie

La vessie est constituée de 3 couches :

- Couche interne muqueuse

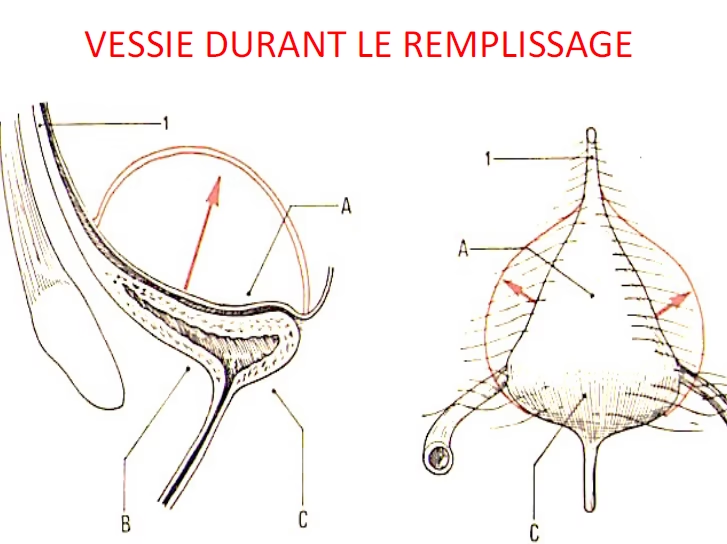

- Couche moyenne musculaire (détrusor) avec mécano-récepteurs pour besoin mictionnel normal et nocicepteur pour besoin impérieux

- Couche externe séreuse en lien avec le fascia

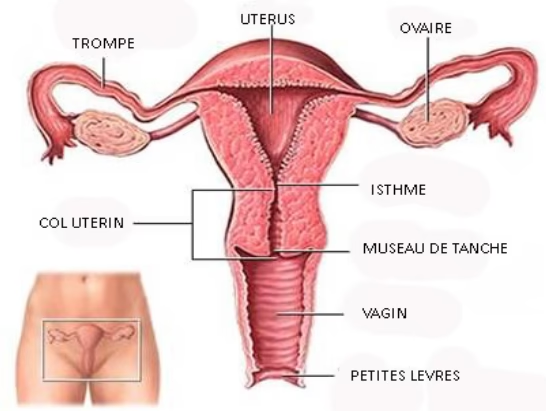

L’utérus

Un organe unique

Position centrale dans l’excavation pelvienne, trait d’union entre 2 systèmes fonctionnement indépendants mais étroitement liés

Fonction d’organe de gestation, soumis à des contraintes de volume et de poids inégalées (station debout, sport), contraintes fonctionnelles imposées par la vessie et le rectum (réplétion-vidange)

La sphère digestive terminale

Vascularisation et innervation

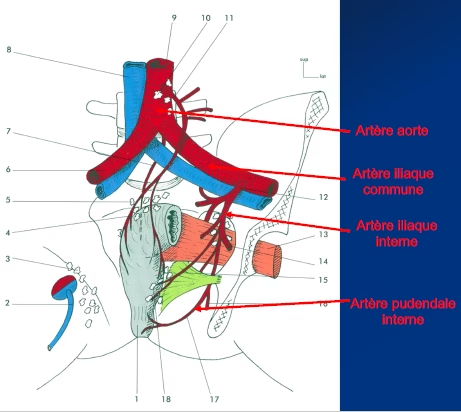

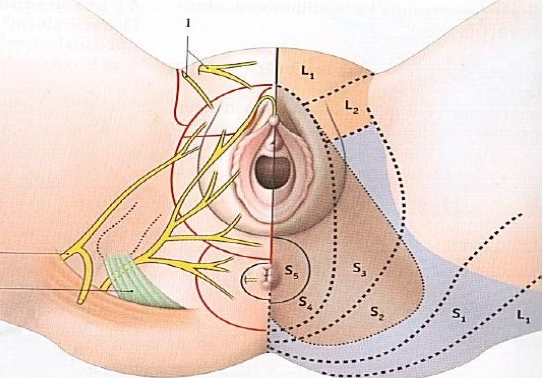

Les pédicules neuro-vasculaires du périnée

Artère pudentale interne, branche du tronc antérieur de l’artère iliaque interne

Veine pudentale interne issue du plexus de Santorini se termine dans la veine iliaque interne

Nerf pudental issue des racines sacrées S2-S3-S4 se termine au niveau périnéal profond et superficiel

Innervation périnéale

Nerf pudental (S2-S3-S4) : tous les muscles du périnée

- Maintien du tonus urétral pendant la phase de remplissage

- Inhibition de la contraction détrusorienne

- Relâchement sphincter strié pour la miction

La sensibilité périnéale et sexuelle sont véhiculées par le nerf pudental depuis les branches terminales jusqu’au cerveau

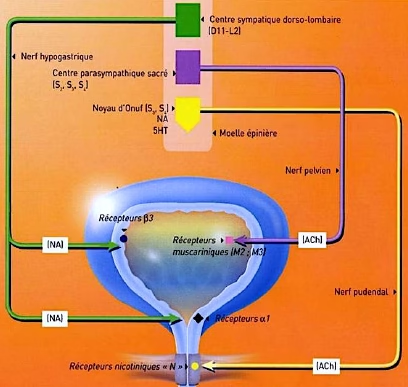

Contrôle neurologique du système vésico-sphinctérien

- Système végétatif : sympathique et parasympathique

- Système somatique

Innervation de l’utérus

L’innervation de l’utérus et de ses annexes est assurée par le plexus nerveux hypogastrique complétée par les fibres sympathiques qui accompagnent les artères utérines.

Innervation sensitive

- Les nerfs pelviens innervent le vagin, le col utérin et la peau périnéal

- Les nerfs hypograstriques innervent le col utérin et les 3/5 proximaux de l’utérus

- Les nerfs pudentaux innervent la peau périnéale

- Il est probable que les nerfs pelviens et pudentaux sont activés pendant la copulation

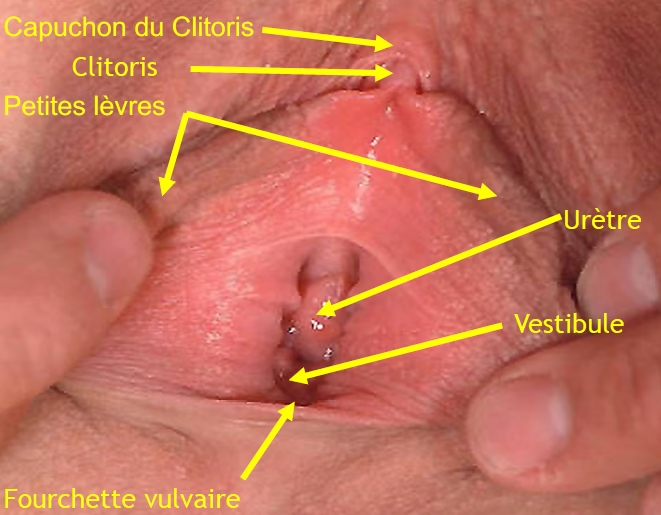

Le vagin

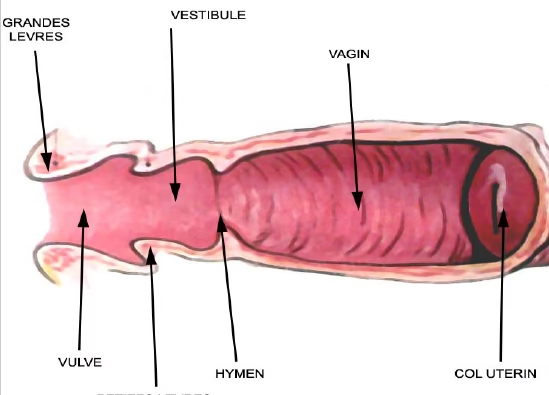

Anatomie du vagin

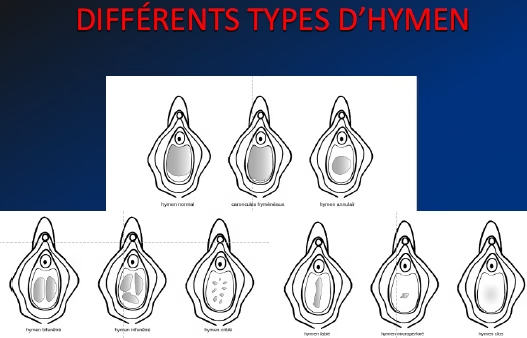

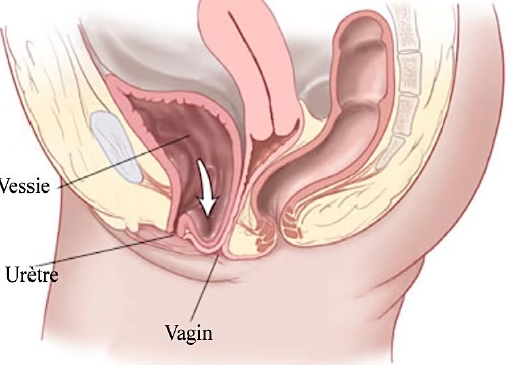

S’étend du col utérin à la vulve, mesure environ 8cm de long.

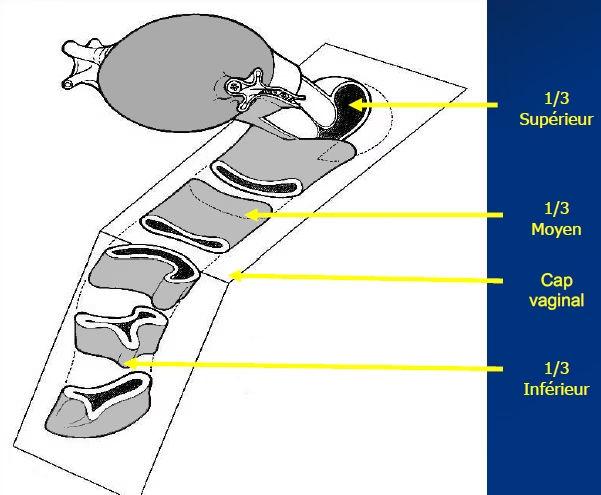

Situé en avant du rectum et en arrière de la vessie et de l’urètre. Plus étroit au niveau de son 1/3 inf près de la vulve, s’élargit au 1/3 moyen et surtout au 1/3 sup.

Ses parois reposent l’une contre l’autre lui donnant un aspect aplati. Ses parois ne sont pas lisses ais ridées et très élastiques permettant ainsi la pénétration d’un doigt, d’un spéculum ou d’un pénis. Son élasticité est maximale lors de l’accouchement.

Physiologie du vagin

Le vagin est riche en vaisseaux sanguins, artères et veines, lymphatiques. Il est pauvre en terminaisons nerveuses sur ses 2/3 supérieurs, sauf au niveau du 1/3 inférieurs (élévateurs de l’anus). Pas de récepteur superficiels mais des récepteurs profonds (tensio et baro récepteurs)

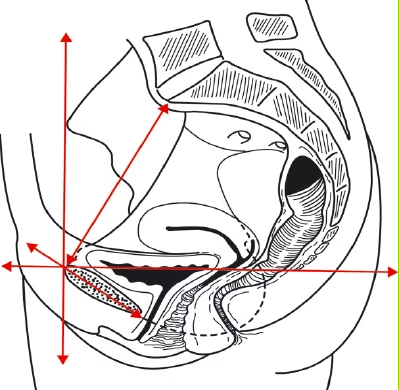

Biomécanique pelvi-périnéale

Respiration

- Action de la gravité

- Enceinte de pression hydroaérique

- Soutènement périnéal

- Muscle diaphragme inspirateur

- Muscles abdominaux toniques

- Muscles pérniéaux

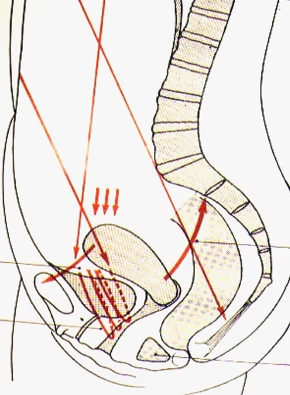

Action de la pression abdominale

- DIaphragme

- Muscles abdominaux

- Suspension viscérale

- Soutènement périnéal

- Cinétique viscérale

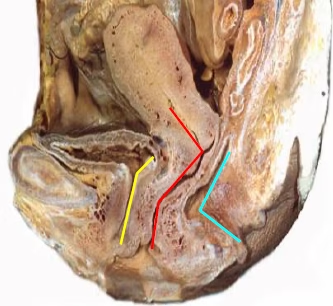

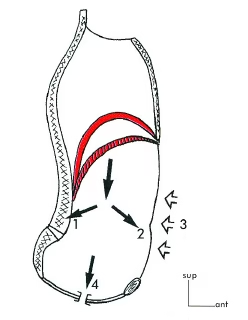

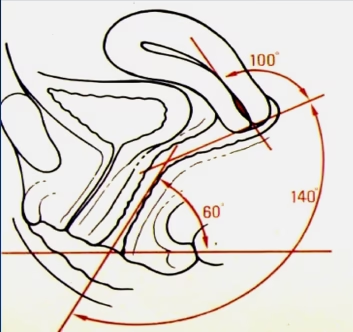

Repos

- Cavité virtuelle vaginale

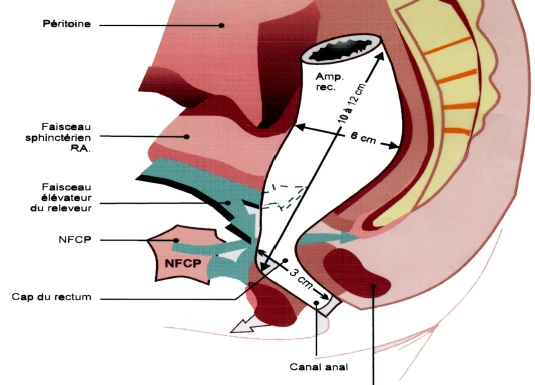

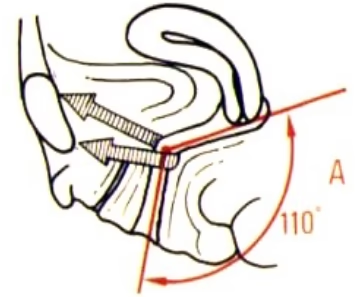

- Tonicité périnéale formant le cap vaginal 140° participant au soutènement vésico-utérin

Relaxation

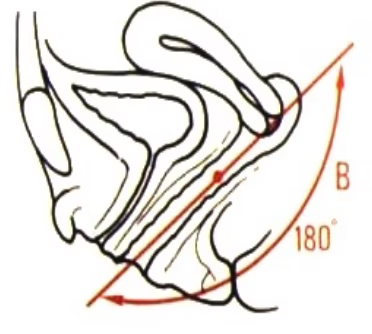

- Effacement du cap vaginal 180°

- Rectitude vaginale

- Décontraction des muscles périnéaux

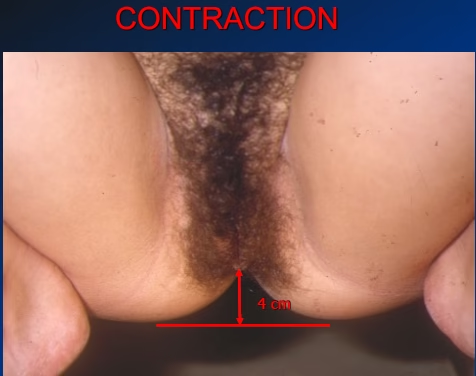

Contraction

- Fermeture du cap vaginal 110°

- Ascension du CTP

- Formation du dôme périnél

- Augmentation de 20 à 40mmHg

La contraction périnéale

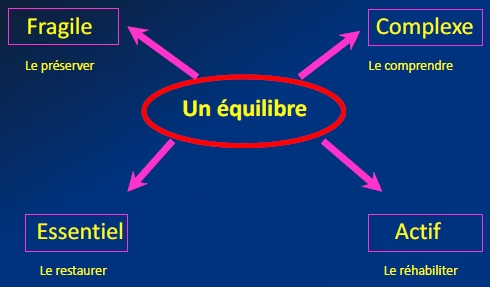

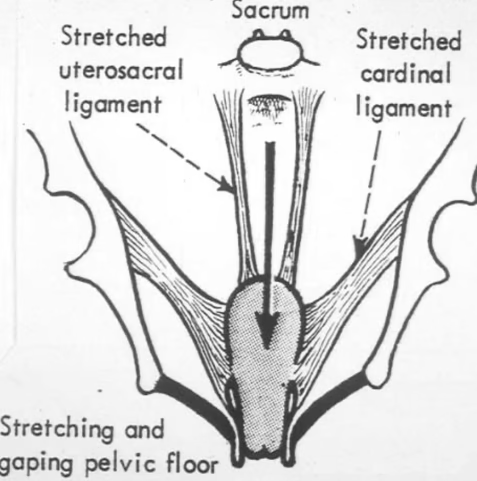

La statique pelvienne

- Supension par les ligaments viscéraux

- Cohésion par les fascias viscéraux

- Soutènement par le plancher pelvien

Etiopathogénie des troubles de la statique pelvienne

Les maladies congénitale, l’accouchement, la défécation, le sport, la chirurgie, le vieillissement peuvent entraîner :

- Une modification de la résultante de la pression abdminale

- Une dégradation neuro-musculo-aponévrotique

- Une anomalie des viscères pelviens

-> Dégradation du plancher pelvi-périnéal

Les prolapsus vaginaux

Définition

” Toute saillie permanente ou à l’effort, dans la lumière vaginale ou à l’orifice vulvaire ou hors de celui-ci, de tout ou partie des parois vaginales plus ou moins doublées de la vessie, du rectum et des culs-de-sac péritonaux adjacents, ainsi que du fond vaginal solidaire du col utérin.” (Cerbonnet, 1970)

Autres définitions

- Colpocèle : prolapsus de la paroi vaginale

- Elytrocèle : prolapsus du cul-de-sac de Douglas

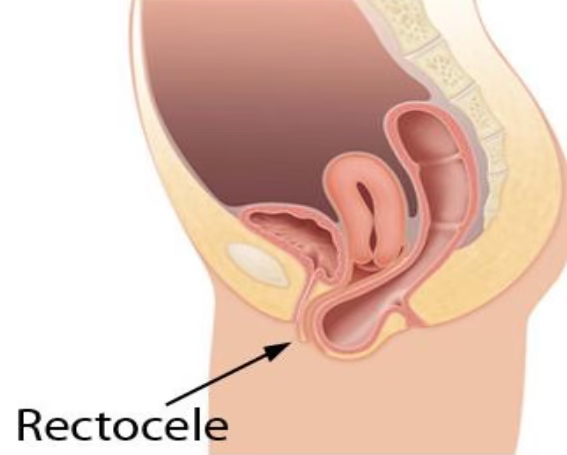

- Rectocèle : prolapsus du rectum de la paroi vaginale postérieure

Types de prolapsus

| Localisation | Termes utilisées |

| Étage antérieur | Colpocèle antérieur : Hernie de la paroi antérieure Urétrocèle : Contenant l’urètre Cystocèle : contenant la vessie |

| Étage moyen | Hystrocèle : Prolapsus utérin Trachélocèle : Prolapsus du col utérin fréquemment anormalement allongé |

| Étage postérieur vaginal | Colpocèle postérieure : Hernie de la paroi postérieure du vagin Rectocèle : contenant la face antérieure du rectum Elytrocèle : contenant le cul-de-sac de Douglas Entérocèle : contenant les anses grêles Sigmoïdocèle ; contenant le sigmoïde Epiploocèle : contenant le grand épiploon |

| Étage postérieur anal | Hédrocèle : Hernie à travers l’anus souvent béant du cul-de-sac de Douglas, accompagnant un prolapsus rectal Intussuception: Invagination rectale ou “prolapsus rectale interne” Prolapsus rectal : Extériorisation du rectum par l’anus |

Symptomatologie

- “Boule à vulve”

- Pesanteur pelvienne

- Troubles fonctionnels : dysurie, dyschésie (constipation terminale), rapports sexuels difficiles

- Incontinence urinaire associée 50%

Classification des prolapsus vaginaux

Latin : “pro”= en avant ; “labi” = tomber

- Examen manuel : toucher vaginal

- Manoeuvre des valves : pose du speculum

- Type de prolapsus : reconnaissance de l’organe prolabé

- Degré du prolapsus : gradation du prolapsus

Degré du prolapsus

- Grade 0 : pas de prolapsus même à l’effort

- Grade 1 : prolapsus isolé à l’effort

- Grade 2 : organe engagé dans la filière vaginale

- Grade 3 : organe extériorisé du vagin

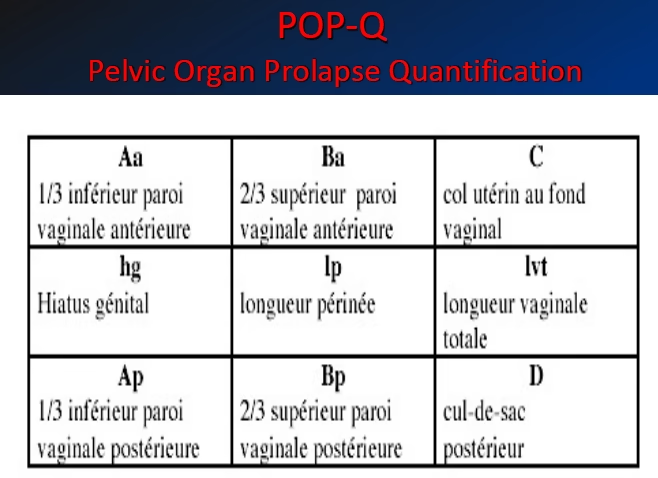

Cotation POP-Q

Définition

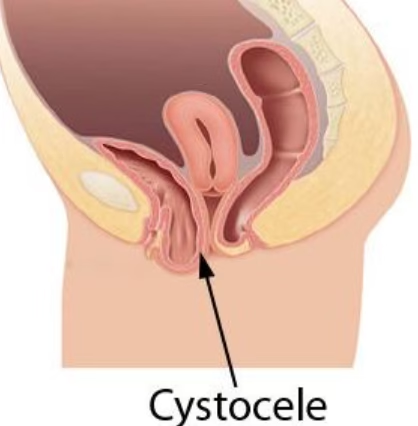

Prolapsus antérieur : cystocèle

Hernie de la vessie entraînant la paroi vaginale antérieure

Prolapsus moyen : hystéroptose

Chute de l’utérus dans le fond vaginal

Prolapsus postérieur : rectocèle

Hernie du rectum entraînant la paroi vaginale postérieure

La rééducation pelvi-périnéale

Fonction du plancher pelvien

- Fonction vésico-sphinctérienne

- Fonction de statique pelvienne (maintien des organes)

- Fonction ano-rectal

- Fonction génito-sexuelle

Bilan ROMP

Relater

- Motif de consultation : fuites urinaires depuis 2 ans

- Âge : 58 ans (ménopause souvent autour de 50 ans. Les grossesses permettent de retarder la ménopause par économie des ovules)

- Profession : cadre supérieur

- Mode de vie : sport, projet, etc

- Poids : prise de poids récente de 8kg (ménopause)

- Surpoids et obésité

- ATCD obstétricaux : accouchement voie basse par forceps

- Rééducation post-grossesse

- Âge de l’enfant : savoir si grossesse tardive car pas le même potentiel de récupération

- ATCD chirurgicaux et médicamenteux : cancer, endométriose, infections urinaires, diabète, anorexie, maladie neuro, inflammatoire, hormonale, métabolique (thyroïde)

- ATCD traumatiques : agressions sexuelles, violence au quotidien (périnée lieu de la peur)

- ATCD familiaux : mère opérée pour un prolapsus

- TTT médical : médicaments pouvant modifier le tonus musculaire (psychotrope de pallier 3)

- Rééducations antérieures : 10 séances qu’avec que du bio-feedback (il manque le passage debout)

Relaté et fonctionnement vésico-sphinctérien

- Circonstance/mécanisme des fuites : toux/éternuement, à la course, rire, sauts => incontinence urinaire d’effort (UIE)

- Après sortie, boisson alcoolisée (bière) => incontinence urinaire par urgenturie (IUU)

- Volume : quelques gouttes

- Fréquence des mictions : 3x/j, boisson 1L/j => ne boit pas car peur des fuites

Relaté et statique pelvienne

- Sensation de lourdeur périnéale

- Béance vulvaire

Relaté et fonction ano-rectale

- Fréquence des selles : 3x/semaine : trop bas, donc il faut boire plus : difficulté à retenir les gaz et les selles absente.

- Génito-sexuelle : douleur ? perte de sensation ? sécheresse ?

Observer

- Consentement écrit

- Le consentement peut s’arrêter à tout moment.

- Avoir une ordonnance

- Possible de garder paréo, jupe, serviette, etc

Examen global

- Bilan abdominal assis/debout

- Bilan respiratoire

- Examen périnéal : position en DD ou semi-assis, en délordose, genoux fléchis et pieds écartés

- Examen visuel

- prolapsus/béance

- apparence de la muqueuse (en bonne santé : rose et humide ; en vieillissant ; devient plus blanc)

- Contraction du périnée (retenir une envie d’uriner) : si le centre tendineux du périnée remonte, alors testing à 3/5

- Effort de toux (1 seule toux) : on doit pouvoir voir une contraction réflexe de fermeture avec une ascension du centre tendineux du périné

- Pousser le périné (comme pour chasser un gaz) : on doit pouvoir observer une petite descente du périné qui ne doit pas dépasser la ligne bi-ischiatique

=> “Périnée descendant” (à la toux ou à la poussée) ou “périnée descendu” (déjà en bas)

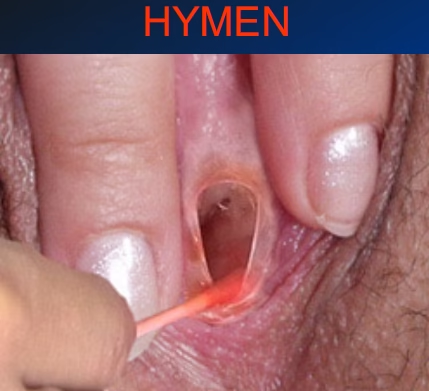

Ecarter les lèvres pour dégager l’orifice vaginal et faire le même déroulé

- Déroulement vaginal antérieur (cystocèle= : ici C1 (petite)

- Déroulement vaginal postérieur (rectocèle) : ici R1

- Sortie de l’utérus (hystérocèle) : ici rien (H0)

Examen endo-cavitaire : avec gant lubrifié et avec l’autre main écarter l’orifice vaginal puis introduire à 45° vers le bas puis à plat et enfin écarter. Consigne : serrer et remonter (comme pour se retenir).

- Tetsing à 3/5 pour remonter, 4/5 avec fatigabilité, 5/5 sans fatigabilité

Mesurer

- Calendrier mictionnel (volume boisson et volume urine) : heure, volume (faire pipi dans un bol), fuite ?, pad test (peser la protection pour peser la fuite), circonstances. A faire sur 3j consécutifs dont 1j travailler.

- Schéma PERFECT :

- Power : force

- Endurance : combien de seconde sans perdre 30% de la force

- Répétition : combien de répétitions à la force max

- Fast contraction : combien de contractions enchaînées

- Elévation

- Coactivation périnée/abdo

- Toux : réflexe à la toux

- Echelle de qualité de vie spécifique aux fuites urinaires

Planifier

- Rééduquer avec sonde biofeedback

- Boisson

- Calendrier mictionnel

- Stabilisation lombo-pelvi-périnéale

- Travail contre résistance

- Electrothérapie : excito-motrice (50-80Hz)/inhibiteur (1-10Hz)

Cas clinique

Cas 1

- Madame G. est une femme de 45 ans, agent de voyage.

- Elle n’est pas ménopausée

- Pour se « remettre en forme », elle pratique des séances de powerplate entre octobre et avril

- à raison de deux séances par semaine, ce qui provoque un prolapsus extériorisé (apparition

- d’une « boule » s’extériorisant hors de la vulve).

- Elle a deux enfants, de 8 ans et 4 ans, poids normal, ni épisiotomie ni forceps.

- Elle n’a pas de fuites urinaires mais des envies plus fréquentes, 7 à 10 par jour, 0 par nuit, non

- poussées.

- Elle boit beaucoup, 1l 1/2 eau et 3 cafés par jour.

- Elle dit qu’elle se sent « descendre », « ça se voit », elle est très paniquée

- Elle n’est pas constipée, ne pousse pas, une selle tous les deux jours, bonne vidange, sensation

- de besoin présente, mais petite difficulté à retenir les gaz.

- Elle ressent une pesanteur pelvienne++, une sensation d’ouverture vaginale+++.

- Pas de gêne aux rapports.

- Examen :

- Vulve fermée

- Lors de l’effort de poussée descente NFCP, pas à la toux,

- C2H2R0, même après 10 accroupissements1

- R2/5 avec inspir+++, mauvaise commande périnéale, lâcher OK

- Très catastrophée, refusant absolument d’envisager une solution chirurgicale.

Objectifs de rééducation

- Eviter agravation

- Orienter l’activité physique

- Soulager les symptômes

Moyens

- Encourager l’activité physique : éviter la sédentarité qui aggrave le prolapsus

- Activités conseillées : yoga, natation, vélo, course avec précaution (chaussures, foulée, terrain souple, pessaire cube)

- Pour la vessie, établir un calendrier mictionnel et diminuer le café

- Pour la commande périnéale : ne pas associer de temps respiratoire à la contraction (l’inspiration augmente la pression dans le périnée). Privilégier une action imagée : serrer l’anus comme pour se retenir.

- Pour vérifier la contraction, on peut observer l’élévation du centre tendineux du périnée et par la palpation de la contraction.

- 3 gestes à maîtriser : contracter / maintenir / relâcher

Eviter les facteurs d’aggravation

- Surpoids

- Perte de poids rapide

- La toux : faire sa toilette bronchique par les AFE

Entraînement musculaire

- Biofeedback permet de renforcer les fibres lentes (toniques) et les fibres rapides (phasiques). Faire les exercices en position debout et en dynamique/déstabilisation

- Pour le maintien : stimuler le maintien sur une durée de plus en plus longue progressivement

- Contre résistance manuelle

- Electrothérapie : courant excito-moteur (50-80Hz) pour le gain de force et pour stimuler la proprioception, largeur d’impulsion (250-300 microseconde), temps de passage du courant de 4 secondes et temps de pause 2x plus long (ou plus si fatigabilité), temps de séance de 15mn

- Entre les séances

- Refaire quotidiennement à la maison les exercices maîtrisés. Les exercices non maîtrisés ne doivent pas être fait seul sous risque de prendre de mauvaises habitudes

- Etre régulier : trouver des temps courts dans la journée pour faire les exercices (métro, feux rouge, etc)

- Avoir un programme d’auto-entraînement

- Gymnastique hypopressive

- Postures inversées (poirier, chien la tête en bas, pont fessier surélevé, etc)