Définition

Aussi appelé syndrome de stress tibial médial, la périostite tibial désigne une inflammation de la partie périphérique de l’os tibial (la corticale)

Epidémiologie

Entre 13% et 20% des athlètes coureurs

Facteurs de risque

– Sexe féminin

– IMC élevé

– Chute du naviculaire : le pied plat engendre une surcharge de l’os tibial

– Rotation latérale de la hanche : accentue les contraintes sur le tibia

– Antécédents de maladies chroniques/allergies

Physiopathologie

– Remodelage osseux : la contrainte répétée entraîne des micro-fissures lorsque la résorption osseuse devient supérieure à la formation osseuse

– Traction fasciale : LFO, soléaire, TP tractent excessivement les fascias du tibia entraînant une inflammation du périoste

Mécanisme lésionnel

– Surcharge mécanique

– Course répétée sur l’os et ses attaches musculaires

Diagnostic différentiel

– Fracture de stress tibial -> imagerie

– Syndrome des loges

– Syndrome de piégeage de l’artère poplitée (plus rare)

Examen paraclinique

– IRM

– Radio (pour écarter fracture)

Dans la majorité des cas, l’anamnèse et l’examen clinique suffisent au diagnostic

Prototype clinique

– Douleur diffuse, le long du tiers inférieur du bord médial du tibia sur 10cm environ

– Douleur exacerbée à la palpation, augmentée à l’activité physique et soulagée au repos

– Course à pied

Thérapeutique

Passif : onde de choc (efficacité discutée)

Actif : renforcement musculaire ciblé sur les muscles de la jambe et du soléaire

Education : gestion de l’entrainement

– Privilégier l’augmentation du volume avant l’intensité ou le dénivelé

– Suivre un programme de retour à la course : fractionné préconisé

– Gestion de la technique de course : augmenter la fréquence de foulée pour diminuer les contraintes sur le tibia

Prévention

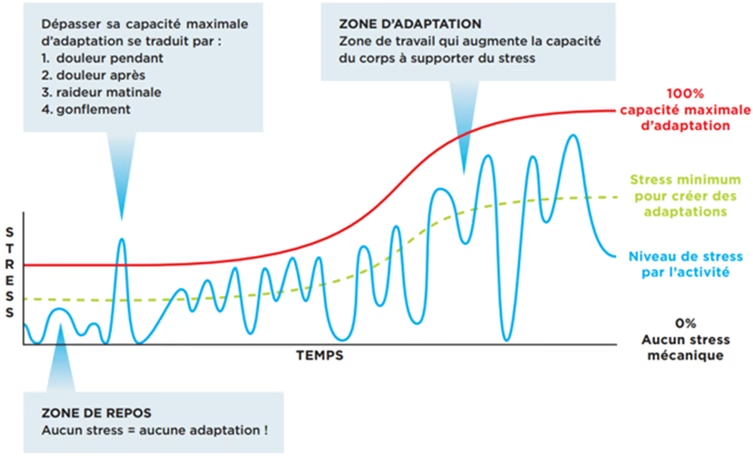

Quantification du stress mécanique (QSM)

Vidéo

Comment en FINIR avec ta PÉRIOSTITE ? – EXPLICATIONS & TRAITEMENT

Par NeuroXtrain

Récapitulatif de la vidéo

Aussi appelé “syndrome du stress tibial médian” (médial tibial stress syndrome en anglais, MTSS)

Douleur qui se manifeste lors de l’exercice physique, palpable le long du bord postéro-médial du tibial (5 à 10 cm)

Courant chez les coureurs, militaires et les danseurs

Physiopathologie

L’appui en course à pied favorise l’hyper-pronation : forçant le tibial postérieur à travailler excessivement pour contre cette pronation. Cela entraîne une traction sur son insertion sur le tibia et sur la MIO. Les vibrations peuvent se propager aux fascias de la jambe et causer la périostite. Le pied plat sollicite excessivement le tibial postérieur également. Les vibrations engendre la formation de microfracture du périoste provoquant une rupture des petits vaisseaux sanguins. Une nécrose locale s’ensuit et une réaction inflammatoire se développe afin de nettoyer les zones nécrotiques.

Facteurs de risque

– Surmenage des structures autour de la cheville

– Pronation excessive

– Hyperpronation peut être liée à plusieurs mécanismes compensatoires : le valgus du genou qui accentue une chute du bassin dans le plan frontal, une augmentation du pic de rotation médiale de la hanche à l’appui, un affaissement de l’os naviculaire à l’appui, une course “apropulsive” (absence de déroulé talon-pointe) donc levée précoce du talon entraînant une activité plus importante du tibial postérieur.

– Femmes plus exposées : différences de cinématique de course à prendre en compte

– Facteurs de risque extrinsèque : augmentation brutale de la charge de travail

– Périostites plus fréquente en début de saison ou chez les athlètes qui ont pris du poids

Prévention

– Analyse biomécanique

– Technique de course adaptée

– Programme de course progressif avec temps de récupération adaptés

Exercices

Gain de flexion dorsale de cheville

– En fente, genou avant va vers l’avant. Majoration avec pied sur plan incliné.

Renforcement voûte plantaire

– Arche en suspension entre 2 blocs : en unipodal, arrière du pied sur un bloc et orteils sur un autre bloc avec mouvements destabilisateurs du haut ou squat unipodal.

– Pression de l’hallux sur un élastique en tension (relève l’arche médial) avec mouvements destabilisateurs.

Renforcement tibial postérieur

– Mouvement d’inversion contre résistance

– Rotation latérale du tibia contre résistance : en bipodal, genoux fléchi, élastique au niveau des chevilles, pousser sur l’hallux pour faire une RL du tibia

Renforcement du moyen fessier

– Abduction contre résistance : allongé sur le côté ou debout