La plasticité cérébrale chez l’enfant par Céline Alvarez

Pour construire son intelligence et stimuler la création d’un foisonnement de connexion synaptique, il est nécessaire que l’enfant interagisse positivement avec le monde et l’explore.

Puis en grandissant, il ne gardera et développera que les connexions les plus utiles par un “élagage synaptique”. Le cerveau conserve les expériences les plus fréquentes, mais pas forcément les meilleures.

“L’expérience précoce est inscrite dans notre corps, pour le meilleur comme pour le pire”.

Les habitudes structurent le cerveau de l’enfant.

“Le cerveau se nourrit du monde”.

Le développement moteur de l’enfant par Michèle Forestier

Quand un enfant à 1 an, la première question que les gens posent est : “est-ce-qu’il marche”. Or, on devrait se demander si un enfant est bien passer par les étapes du développement (se retourner, ramper, se relever) avant la marche. On doit veiller à ce que l’enfant n’ait pas été précipité dans ses acquisitions, au risque d’éprouver des difficultés à la marche comme l’insécurité. “L’important, ce n’est pas de marcher, c’est d’être à l’aise dans son corps”. De la naissance aux premiers pas : laissons le bébé bouger !

Le cheminement qui mène bébé à la marche

Construction d’étapes successives, chacune s’appuyant sur la précédente

– Retournement dos/ventre -> Glisser -> Installation à 4 pattes -> Marche à 4 pattes -> Se mettre debout -> Marche.

Si on laisse la motricité libre, le bébé passe par ses étapes. Selon la motricité libre, le bébé apprend à marcher tout seul si l’environnement lui permet : on n’a pas besoin de lui apprendre.

Note : le bébé n’a pas besoin de savoir s’asseoir pour marcher (donc pas forcément intéressant pour le bébé).

Age de la marche : entre 9 et 22 mois. Mais le plus important c’est la qualité de la motricité et l’ordre des étapes.

Motricité du bébé dépend de :

– Maturation du cerveau (10-18 mois)

– Aptitudes de l’enfant

– E,environnement : matériel, humain

– Expérience motrice : entrainement, répétition

Les phases

I – La fondation : découverte du corps

Position horizontale

Sur le dos : découverte des mains et des pieds : s’enroule, puis roule sur les côtés

La position plat ventre : lui faire découvrir avant qu’il sache se retourner. Cette position est fondamental, elle va lui permettre de se mettre assis, de relever sa tête et d’explorer visuellement. Travail de la musculature, relever tête, appui bras, flexion hanche -> préparation à ramper.

Découverte de l’espace

Premiers changement de position : retournement dos-ventre. Touche le sol avec la totalité de son corps donc beaucoup de sensation.

Pousser sur les bras et pivot, en poussant plus sur un bras que l’autre.

Puis étirement pour chercher un objet. Puis il comprend qu’en poussant sur le sol, il peut avancer. A force d’essais de changement de position 4 pattes/plat ventre, ils vont commencer à se balancer en avant/en arrière jusqu’à provoquer le premier pas à 4 pattes.

Le quatre patte : nécessite un travail de coordination, de force et d’équilibre. A quatre patte, il apprend les réactions de protection en cas de chute.

Découverte de la verticalité

Par le maintien de la tête (3-4 mois), puis maintien du dos

La position assise : à partir de 4 pattes et quand il se sent à l’aise. Il faut qu’il arrive à s’asseoir seul et repartir en 4 pattes. Il peut avoir le choix entre rester assis et repartir.

Les positions à genoux

Depuis 4 pattes, appui sur un plan avec ses mains et redressement du buste. C’est cette séquence qui va conduire à la position debout (et pas de savoir être assis). Il peut aussi se déplacer en position genou buste redressé, ce qui conduit à une dissociation des ceintures.

Le bébé apprend à pousser ses jambes et arrivera à la position debout seul. Il apprend l’équilibre seul par essais. Puis il retourne au sol, tout seul.

Avant la marche, le bébé escalade.

Franchir les obstacles : apprend les appuis et redressement tête.

Monter les escaliers (attention pour sa protection) : meilleur exercice pour apprendre à marcher

Grimper sur une hauteur et en descendre (depuis le canapé par exemple)

Enjamber quelque chose

Marche avec appui : franchir un angle, passer d’un support à un autre, déplacement le long d’un mur. L’enfant fait tout ça tout seul, l’adulte veille à sa sécurité. Puis bébé se met debout avec quelque chose qui roule, il apprend à gérer les déséquilibres. Puis la dernière étape : se tient debout tout seul, au milieu d’une pièce. A partir de là, il va aller marcher seul.

Favoriser le développement du bébé par les actes de la vie quotidienne.

Quand on le prend dans ses bras : faire s’enrouler le bébé sur le côté et le porter (éviter de passer par la position assise).

Le portage : le bébé n’a pas assez de tonus. On prend le bébé dans les bras en l’enroulant. Quand le tonus axial est suffisant, on privilégie toujours l’enroulement (éviter les réactions d’hyperextension du bébé).

En grandissant, alterner les positions du bébé. Favoriser les sols plats pour laisser son expression motrice.

Position plat ventre à proposer au bébé tout petit et veiller à ce qu’il soit confortable.

Pour le sommeil : le bébé dort sur le dos (HAS). Mais il doit être libre de bouger, de s’étirer. La liberté de mouvement permet de prévenir la plagiocéphalie.

L’alimentation : position enrouler, alterner côté.

Bain : laisser de l’espace pour que l’enfant bouge.

Le mobilier : pas de tapis mou ou couverture au sol, parc peut être utile mais le bébé doit pouvoir explorer un grand espace, pas d’aide à la position assise, pas de youpala.

Le chariot de marche ou le porteur peut être intéressant.

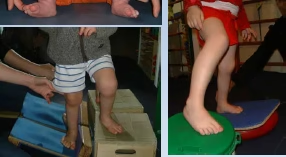

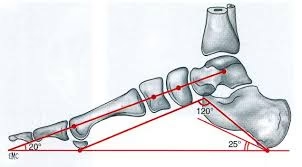

Les vêtements : doivent permettent la liberté de mouvement. Les chaussures ne servent qu’à protéger les pieds mais pas d’aide pour se maintenir debout. Les chaussures peuvent même aller à l’encontre du développement du pied. Donc jamais de chaussure dans la maison.

Les erreurs à éviter

Pas d’écran avant 3 ans. Encourager le bébé à pousser sur ses jambes. Tenir le bébé pour lui apprendre à marcher : n’apprend pas à se protéger, peut créer une dépendance.

Intérêt d’un bon développement

– L’autonomie

– Sécurité : la gestion du danger à 4 pattes le prépare au danger debout

– L’estime de soi renforcé par les expérience

– Relation parentale : le bébé sait qu’il peut rejoindre ses parents s’il est laissé seul

– Relation à l’autre

– Schéma corporel : connaissance du corps, sensation

– Connaissance de l’espace

– Richesse des découvertes

– Meilleure ventilation : le mouvement libre mobilise plus le corps

– Plaisir de bouger

– Prévention de trouble de l’apprentissage, problème de dos, troubles de la coordination.