ACL CLINICAL PRACTICE GUIDELINE par Ohio State Sports Medicine Physical Therapy

Résumé des recommandations

Précaution

- Aucun test sur ligaments réparés ou reconstruits (Lachman, tiroir antérieur/postérieur, contrainte en varus/valgus) avant 12 SEMAINES.

- Aucun exercice isotonique contre résistance des ischio-jambiers pendant 8 semaines avec autogreffe des ischio-jambiers.

- Aucune extension du genou en chaîne cinétique ouverte avec charge au-delà de 45 degrés pendant 8 SEMAINES.

- Réparation du ménisque :

- Aucun exercice thérapeutique en charge (WB) > 90° pendant 8 SEMAINES.

- PWB pendant 4 SEMAINES.

- Aucune flexion forcée au-delà de 90° pendant 4 SEMAINES.

Outils d’évaluation

Recueillir au moins un des éléments suivants lors de l’évaluation initiale, mensuellement et à la sortie. Veiller à la cohérence de l’outil de mesure utilisé à chaque fois.

- IKDC (International Knee Documentation Commitee)

- KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score)

- ACL-RSI (Anterior Cruciate Ligament – Return to Sport and Injury)

- TAS (Tegner Activity Scale)

Test de force

- Test isométrique à tout moment (fixé à 90°)

- Test isocinétique au plus tôt à 12 semaines

Critères de sortie d’un dispositif d’assistance

- ROM : Extension active complète du genou ; absence de douleur en surpression passive.

- Force : Capacité à réaliser un quadriceps isométrique puissant avec tétanie complète et glissement rotulien supérieur, et capacité à réaliser un SLR 2×10 sans décalage du quadriceps.

- Épanchement : 1+ ou moins est préférable (2+ acceptable si tous les autres critères sont remplis).

- Appui : Déambulation indolore sans déviation visible de la marche.

Critères pour initier la course et le saut

- ROM : amplitude complète et indolore du genou, symétrique au membre non atteint

- Force : Test isocinétique à 80 % ou plus pour les ischio-jambiers et les quadriceps à 60°/s et 300°/s

- Épanchement : 1+ ou moins

- Charge : Mécanique de marche et de jogging normalisée

- Contrôle neuromusculaire : Saut sur place sans douleur

Critères de retour au sport

- ROM : amplitude complète et indolore du genou, symétrique au membre non atteint

- Force : Test isocinétique à 90 % ou plus pour les ischio-jambiers et les quadriceps à 60°/s et 300°/s

- Épanchement : Absence d’épanchement réactif ≥ 1+ avec l’activité sportive

- Mise en charge : Mécanique de marche et de jogging normalisée

- Contrôle neuromusculaire : Mécanique et stratégies d’atténuation de la force appropriées avec agilité de haut niveau, pliométrie et mouvements à fort impact

- Test fonctionnel du saut : LSI à 90 % ou plus pour tous les tests

- Autorisation du médecin

Phase post-opératoire précoce – 4 semaines

Calendrier

Post-operative evaluation should be performed 3-5 days following surgery. Follow-up

appointments 1-2x per week, depending on progression towards goals.

Precautions

- Aucun test sur ligaments réparés ou reconstruits (Lachman, tiroir antérieur/postérieur, contrainte en varus/valgus) avant 12 SEMAINES.

- Aucune extension du genou en chaîne cinétique ouverte avec charge au-delà de 45 degrés pendant 8 SEMAINES.

- Meniscus Repair:

- Pas d’exercice thérapeutique en charge >90º x 8 WEEKS

Appui partiel du poids x4 WEEKS

Pas de flexion en force au-delà de 90º x4 WEEKS

Douleur et épanchement

≥ 2+ (avec le Modified Stroke Test)

Cryotherapie et compression (ie. Donut, ace wrap,exercice thérapeutique en charge partielle)

ROM

- Extension : accent mis sur l’extension complète du genou immédiatement après l’opération. Si l’extension complète n’est pas atteinte au bout de 4 semaines, contacter le chirurgien pour toute question relative à l’amplitude de mouvement.

- Flexion : pas de flexion forcée au-delà de 90º pour les réparations du ménisque. La reconstruction du ligament croisé antérieur et la méniscectomie permettent d’obtenir une flexion symétrique, le cas échéant.

Exercice thérapeutique

- Accent mis sur l’activation des quadriceps sans co-contraction des fessiers.

- Restauration de la mobilité rotulienne.

- Amplitude de mouvement symétrique.

- Diminution de l’épanchement.

- Déambulation avec une charge articulaire appropriée et sans déviation manifeste de la démarche.

Interventions suggérées

- Amplitude de mouvement en extension : sac suspendu ou suspension en position couchée

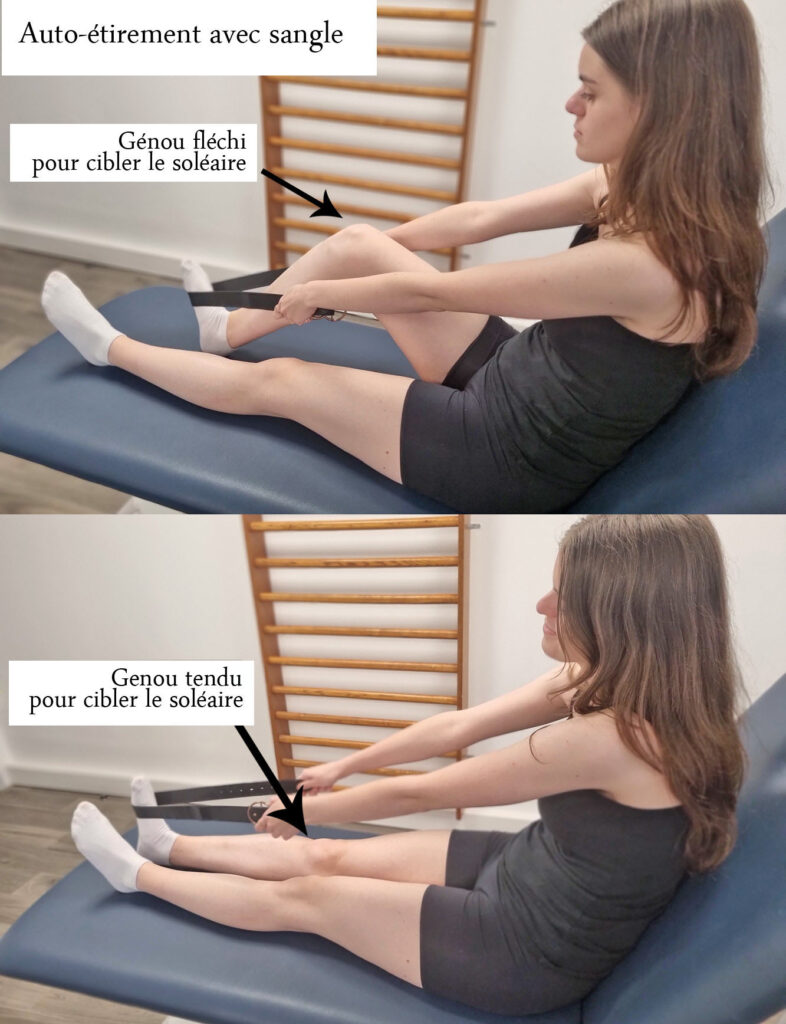

- Amplitude de mouvement en flexion : glissement du talon, glissement contre le mur, vélo droit

- Mobilisation rotulienne : supérieure, inférieure, médiale, latérale

- Isométriques quadriceps ; SLR (straight leg rise) 4 directions

- TKE (Terminal knee extension) : en position couchée et debout

- LAQ

- Transfert de poids, équilibre unipodal

- Stimulation neuromusculaire électrique (NMES) à 60º de flexion de genou

Stimulation neuromusculaire électrique

- NMES patin sont placés sur le quadriceps proximal et distal

- Patient : assis avec le genou fléchi à au moins 60°, la jambe fixée à l’aide d’une sangle et un soutien dorsal

- avec une sangle au niveau de la cuisse étant préférable. La sangle/le coussin de cheville doit être placé à deux doigts au-dessus de la malléole latérale.

- Le patient doit se détendre pendant que l’électrostimulation génère au moins 50 % de sa contraction volontaire maximale contre une résistance fixe OU un ampérage maximal tolérable sans douleur au niveau de l’articulation du genou.

- 10-20 seconds on/ 50 seconds off x 15 min

Critères de sortie d’un dispositif d’assistance

- ROM : Extension active complète du genou ; absence de douleur en surpression passive.

- Force : Capacité à réaliser un quadriceps isométrique puissant avec tétanie complète et glissement rotulien supérieur, et capacité à réaliser un SLR 2×10 sans décalage du quadriceps.

- Épanchement : 1+ ou moins est préférable (2+ acceptable si tous les autres critères sont remplis).

- Appui : Déambulation indolore sans déviation visible de la marche.

Critères de progression vers la phase intermédiaire de rééducation

- ROM : ≥ 0-120 degrés

- Force : Quadriceps réglé avec translation rotulienne supérieure normale, SLR x 10 secondes sans

- retard de l’extenseur

- Objectifs : (Ceux-ci ne limitent pas la progression vers la phase suivante, mais doivent être traités par des

- interventions)

- Épanchement : 2+ ou moins avec Modified Stroke Test

- Mise en charge : Capable de tolérer le programme CKC therex sans augmentation de la douleur et ≥≤ 2+ épanchement

Phase intermédiaire de rééducation (semaine 4 à 12)

Appointments

Goal to increase lower extremity strength. 1-2 visits per week with emphasis on patient

compliance with resistance training as part of HEP (2-3 days per week outside of therapy).

Precautions

Open Chain knee extension:

- Initiate submaximal leg extension 90-45 degrees

- Initiate active knee ROM 90-0 degrees (modify if painful)

No isolated resisted hamstrings strengthening until 8 weeks

Pain and effusion

Cryotherapy/compression as needed for reactive effusion.

Patellar taping to reduce PF symptoms if present

ROM

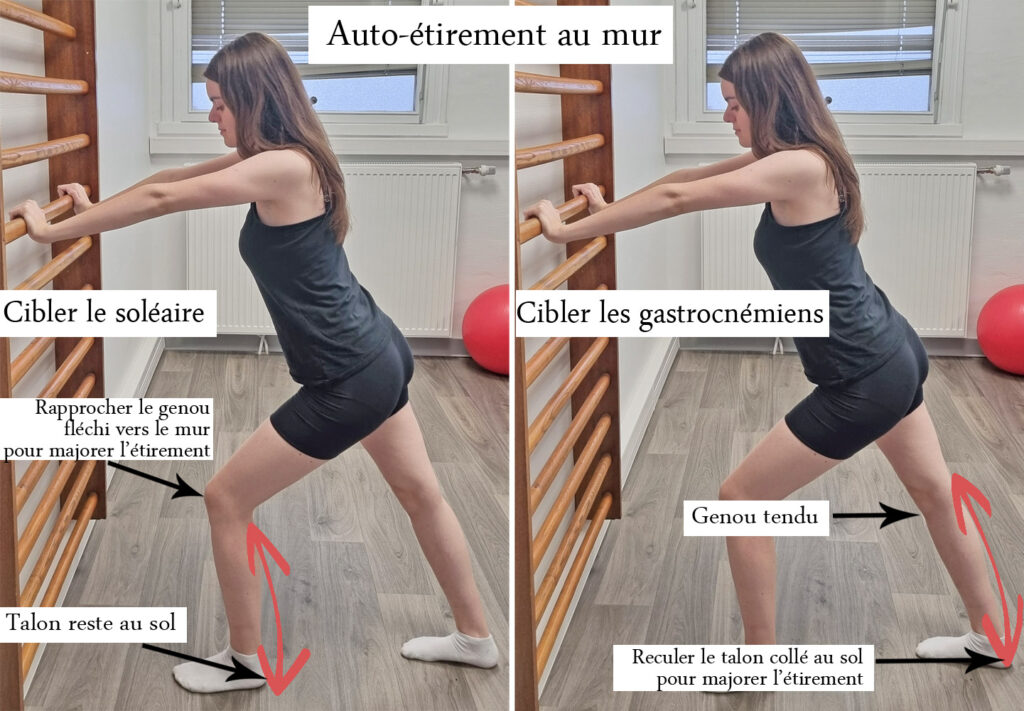

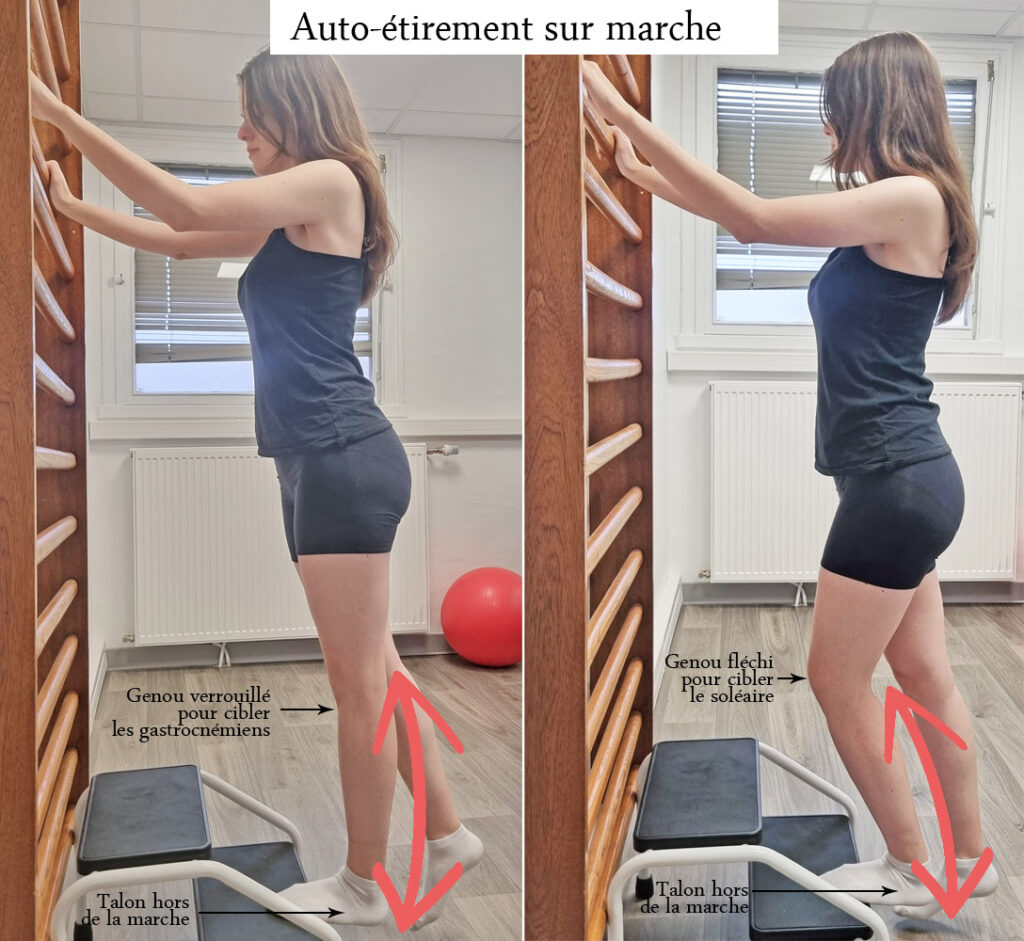

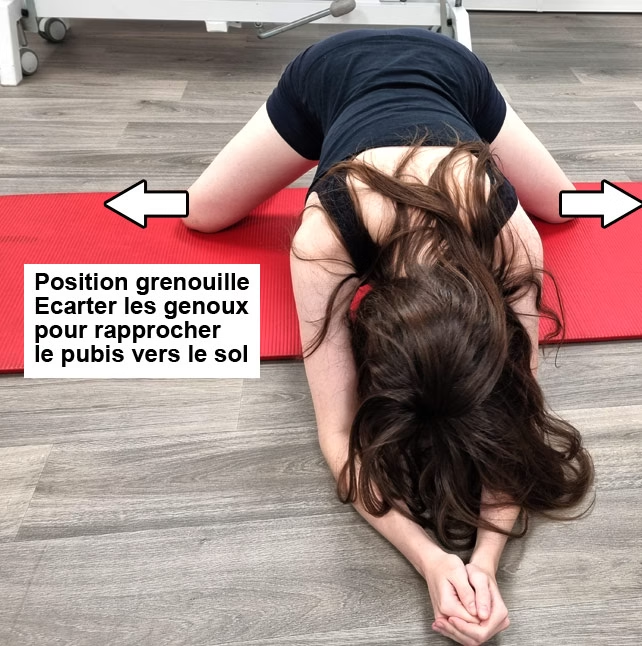

- Monitor and progress knee ROM, patellar mobility, and LE flexibility

- Begin more aggressive techniques to achieve/maintain full knee extension (i.e. weighted

bag hang) as needed

- Continue bike for ROM and warm up

- If full AROM knee extension is not achieved by 4 weeks, contact surgeon regarding ROM

concerns.

Suggested Interventions and timelines

- Multi-angle knee isometrics from 60-90⁰ for patients unable to tolerate high-intensity NMES

- Initiate open chain knee extension exercises

o Unweighted full range LAQ

o Protected range with isotonic progression

- Progress WB quadriceps and hamstring exercises with emphasis on proper LE mechanics

(no isolated HS strengthening until 8 weeks)

- Progress gluteal and lumbopelvic strength and stability

- Progress single leg balance

- Endurance: low impact – treadmill walking, stepper, elliptical (6 weeks)

- Initiate PWB plyometrics on shuttle (8-10 weeks, see precautions to begin full WB

plyometrics)

- NMES (see parameters in week 1-4)

Interventions et échéanciers suggérés

- • Isométrie du genou multi-angles de 60 à 90° pour les patients ne supportant pas les exercices NMES de haute intensité

- • Début des exercices d’extension du genou en chaîne ouverte

- o Exercices d’extension du genou à amplitude complète sans charge

- o Exercices d’amplitude protégée avec progression isotonique

- • Progresser dans les exercices de quadriceps et d’ischio-jambiers avec WB en mettant l’accent sur la mécanique correcte des muscles des jambes

- (pas de renforcement musculaire isolé des muscles des jambes avant 8 semaines)

- • Progresser dans la force et la stabilité des fessiers et du bassin

- • Progresser dans l’équilibre sur une jambe

- • Endurance : faible impact – marche sur tapis roulant, stepper, vélo elliptique (6 semaines)

- • Débuter la pliométrie PWB sur navette (8 à 10 semaines, voir les précautions pour débuter la pliométrie complète avec WB)

- • NMES (voir les paramètres des semaines 1 à 4)

Critères de conformité aux normes NMES

- <20% quadriceps deficit on isometric or isokinetic testing

OR- If a Biodex machine in not available:

- 10 SLR without quad lag

- Normal gait

- 10 heel taps to to 60 degrees with good quality

- 10 rep max on LP and similar effort bilaterally

- Inability to break quad MMT

Critères pour initier la course et le saut

- ROM: full, pain-free knee ROM, symmetrical with the uninvolved limb

- Strength: Isokinetic testing 80% or greater for hamstring and quad at 60º/sec and 300º/sec

- Effusion: 1+ or less

- Weight Bearing: normalized gait and jogging mechanics

- Neuromuscular Control: Pain-free hopping in place

Critères de progression vers la phase tardive de rééducation

- ROM: Maintain full, pain free AROM including PF mobility

- Effusion: 1+ or less

- Strength: Isometric or isokinetic quadriceps and hamstrings strength >/= 80%

- Weight Bearing: Able to tolerate therapeutic exercise program, including jogging

progression, without increased pain or >1+ effusion

- Neuromuscular Control: Demonstrates proper lower extremity mechanics with all therapeutic

exercises (bilaterally)

- Outcome Tools: >/=7/10 on #10 IKDC Questionnaire

Phase tardive de rééducation (semaine 12 – Retour au sport

Appointments

Augmentation de la fréquence par rapport à l’étape précédente à 1 à 2 fois par semaine, le cas échéant, pour initier l’entraînement pliométrique et reprendre le programme de course.

Precautions

Critères d’initiation au saut

• ADM complète et indolore

• ≤ 1+ épanchement

• ≥ 7/10 au questionnaire IKDC n° 10 (Annexe A)

• ≥ 80 % de symétrie de force isométrique (ischio-jambiers et quadriceps) OU 20 appuis du talon

sur un pas de 20 cm avec une bonne mécanique

Critères d’initiation au jogging (en plus des critères ci-dessus)

• Sauts vers le bas avec une mécanique d’atterrissage appropriée

• Frappes rythmiques audibles et absence de compensation visuelle grossière

Douleur et épanchement

Effusion may increase with increased activity, ≤1+ and/or non-reactive effusion for progression of

plyometrics

ROM

Full, symmetrical to contralateral limb, and painfree with overpressure

Exercices thérapeutiques

- • Renforcement des quadriceps, des ischio-jambiers et de la stabilité dynamique du tronc

- • Production et absorption de puissance musculaire grâce à la pliométrie

- • Activités spécifiques au sport et au poste

- • Début des exercices d’agilité avec un effort de 50 à 75 % (utiliser le retour visuel pour améliorer la mécanique si nécessaire)

- • Perfectionnement de la pliométrie : bilatéral à une jambe, progression en modifiant les surfaces, ajout de lancers de ballon, rotations 3D, etc.

Interventions suggérées

Therapeutic Exercise/Neuromuscular Re-education : Squats, leg extension, leg curl, leg press, deadlifts, lunges (multi-direction), crunches, rotational trunk exercises on static and dynamic surfaces, monster walks, PWB to FWB jumping. Single-leg squats on BOSU with manual perturbation to trunk or legs, Single-leg BOSU balance, single-leg BOSU Romanian deadlift

Agility : Side shuffling, Carioca, Figure 8, Zig-zags, Resisted jogging (Sports Cord) in straight

planes, backpedaling

Plyometrics : Single-leg hop downs from increasing height (up to 12” box), Single-leg hop-holds,

Double and single-leg hopping onto unstable surface, Double and single-leg jump-turns,

Repeated tuck jumps

Critères de retour au sport

1. ROM : amplitude complète et indolore du genou, symétrique à celle du membre non atteint

2. Force : Test isocinétique : 90 % ou plus pour les ischio-jambiers et les quadriceps à 60°/s et 300°/s

3. Épanchement : Absence d’épanchement réactif ≥ 1+ avec l’activité sportive

4. Mise en charge : Mécanique de marche et de jogging normalisée

5. Contrôle neuromusculaire : Mécanique et stratégies d’atténuation de la force appropriées avec agilité de haut niveau, pliométrie et mouvements à fort impact

6. Test fonctionnel du saut : LSI : 90 % ou plus pour tous les tests

7. Autorisation du médecin