Introduction

Définition

Cicatrisation

Processus biologiques qui surviennent à la suite d’une plaie et permettent la réunion des parties divisées

Parties molles

- Peau et tissu sous cutané + éléments qui y passent : tendons, nerfs, vaisseaux, muscles

- Excluent les os, les articulations et les organes

Cicatrisation cutanée

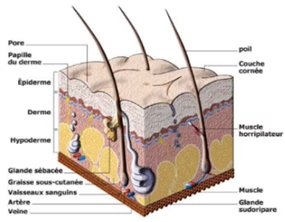

Composition de la peau

- Epiderme : tissu épithéliale (couche la plus superficielle) permet un recouvrement étanche

- Derme : tissus conjonctif assurant l’élasticité et la solidité de la peau

2 phénomènes cicatriciels

- La cicatrice conjonctive

- Le recouvrement

Rôle de la peau

- Protection contre les traumatismes mécaniques (chocs)

- Régulation thermique (vasomotricité, sudation)

- Barrière contre les pertes hydro-électrolytoques

- Barrière contre les invasions bactériennes

- Sensibilité tactile, nociceptive, thermique

- Esthétique

Constitution de la peau

Epiderme (épithélium)

- Constitué de cellules kératinocytes posées sur la membrane basale

- Ce sont des cellules basales qui meurent et qui remontent à la surface

- “Turn over” (tapis roulant) qui renouvelle l’épiderme

- Toutes les kératinocytes sont renouvelées toutes les 2-3 semaines

Derme (tissu conjonctif)

- Constitué de fibroblastes qui fabriquent les fibres collagènes (solidité) et d’élastine (élasticité)

- Annexe épidermique (follicules pileux, glandes sudoripares et sébacées) capable de synthétiser des poils mais également de l’épiderme en cas de cicatrisation

Hypoderme

Couche graisseuse

Causes de blessure

- Plaie traumatique franche : couteau

- Plaie contuse : objet non tranchant

- Arrachement

- Ecrasement avec nécrose cutanée

- Plaie chirurgicale : incision ou excision

- Brûlure, escarre

Cicatrisation

Physiologie globale

- Phénomène biochimique -> mécanismes histologiques -> évolution clinique

- Blessure épiderme/derme -> nécrose cellulaire avec effraction vasculaire -> formation caillot de sang (permet l’arrêt de l’hémorragie) -> début de cicatrisation

Les 3 étapes de la cicatrisation

Détersion : évacuation de la nécrose et du caillot (nettoyage de la plaie)

- Granulation (bourgeonnement) : cellules comblent la plaie par un bourgeonnement charnu (cicatrisation conjonctive)

- Epithélialisation (épidermisation) : recouvre le tissu de granulation

Les phases du bourgeonnement

Prolifération de fibroblastes

- Migre dès 48 heures à partir des berges puis multiplication

- Synthétise la substance fondamentale de la matrice intercellulaire (glycosaminoglycanes)

- Synthèse du collagène de type III (embryonnaire ou “immature”) puis type I et d’élastine

Les myofibroblastes

- Proviennent des fibroblastes et contiennent des cellules contractiles

- Les plaies se rétractent par l’action des myofibroblastes

Bourgeon charnu

- Tissu de granulation de couleur rouge

- Attention à l’hyper bourgeonnement (quand le tissu va plus haut que la peau)

Phase d’épidermisation

- Quand la plaie est comblée

- Migration des kératinocytes qui sont autour de la cicatrice

- Les mélanocytes (pigments de la peau) et les cellules de Langerhans (cellules immunologiques) colonisent ensuite l’épiderme

Aspect bactériologique

- La plaies n’est jamais stérile, il y a toujours des bactéries

- Elles jouent un rôle de détersion suppurées de la plaie : elles mangent le pu de la nrécose

- Si infection virulente : blocage de la cicatrisation et possible infection locorégionale ou générale (septicémie)

Types de cicatrisation

Cicatrisation de seconde intention

- Correspond aux 3 phases : détersion – bourgeonnement – épidermisation

- Les 2 berges sont à distance : perte de substance

- Evolution avec pansement simple

Cicatrisation de première intention

- Traitement chirurgical pour fermer directement la plaie

- Conditions nécessaires

- absence d’infection

- absence de nécrose

- parage chirurgical parfait

- Suture bord à bord : 2 berges en contact

- Risque de rétraction

- évolution centripète au niveau de la plaie

- Diminue la taille de la plaie : bénéfique ou délétère ?

- Bord rosé autour de la plaie : début de migration kératinocytose

Remodelage de la cicatrice

- Dernière étape: maturation cicatricielle

- Dure plusieurs mois voire jusqu’à 2 ans

- Derme se transforme en tissu ressemblant à un derme normal (pas de retour à l’état antérieur)

Type de cicatrice

Cicatrice normal

- Premiers mois : phase hypertrophique (inflammatoire, rouge, chaleur, démangeaison)

- Quelques mois après : inflammation diminue, dégonflement

- 1 an : mature

Cicatrice hypertrophique

- Hyperplasie persistante au-delà de 12 mois

- Guérit en 18 mois à 2 an

- Aspect rouge, gonflée (anomalie)

Cicatrisation chéloïde

- Cicatrice indéfiniment immature, siège d’une inflammation chronique

- Facteurs favorisants

- Localisation : région deltoïdienne, pré-sternale, scapulaire, ppubienne, oreille (surtout lobule)

- Âge : <30 ans (les vieux ont des cicatrices moins visibles)

- Ethnie : surtout personnes noires et asiatique

Cicatrisation nerveuse

- Dégénérescence de l’axone puis repousse de 1 à 8mm par jour

- Tous les axones ne retrouvent pas le même chemin parfois

- Complication : formation de névrome

- Le courant nerveux ne repasse pas après suture

Vaisseaux

- Section totale : rétraction avec arrêt de l’hémorragie

- Section partielle : persistance d’une hémorragie

- La circulation peut repartir après suture

- Complications

- Faux anévrisme : la plaie sur l’artère devient un espace inclus à ‘l’artère (pas issu d’une dilatation)

- Fistule artério-veineuse : le sang de l’artère va directement à la veine sans avoir irrigué les organes

- Thrombose

Muscles et tendons

- Cicatrisation : remplacement des fibres lésées par un tissu fibreux non fonctionnel (non contractile)

- Le tendon est déjà un tissu fibreux. Il peut présenter des problèmes d’adhérence : le tendon ne coulisse plus

Les escarres

Physiopathologie

- Nécroses ischémiques par compression pouvant atteindre la peau, le tissu cellulaire sous cutané et les muscles

- Compression entre un plan dur et une saillie osseuse entraînant une nécrose tissulaire si prolongée

- L’escarre prend le nom de la saillie osseuse : trochantérienne, ischiatique, sacrée, calcanéenne, etc

Les facteurs de risque

Trouble de la sensibilité/motricité avec :

- Facteurs psychologiques (démission du patient, dépression)

- Insuffisance de PEC

- Malnutrition avec atrophie musculaire

- Infection urinaire/pulmonaire (maladies intercurrentes infectieuses)

L’escarre peut décompenser cet état très précaire

Traitement : traiter les FDR

Les stades de l’escarre

- 1. Erythème : rougeur

- 2. Désépidermisation

- 3. Ulcération

- 4. Nécrose (sèche ou humide)

Prévention des escarres

Paraplégique

- PEC par le patient lui-même impérative

- Eviter points d’appui prolongé

- Eviter perte de poids et déshydratation

- Regarder dans le miroir si des escarres se constituent

Patients dépendants

- Grabataires ou comateux

- Surveillance des zones d’appui

- Changement de position toutes les 2h

- Matelas de prévention anti-escarre statique ou dynamique, lit fluidisé

Traitement médical des escarres

Traiter tous les facteurs déclenchants ou aggravants

- Dénutrition

- Infection (locale, urinaire, pulmonaire, septicémie)

- Soutien psychologique

- Mobilisation et PEC kiné

- Traitement d’une éventuelle tare associée qui se décompense (cause et conséquence)

Traitement chirurgical de l’escarre

Cicatrisation de première intention

- Absence d’infection, enlever nécrose, suture

- Recouvrement par un lambeau

Escarre calcanéenne

Pas de solution chirurgicale satisfaisante

Escarres sacrées

- Chirurgie si escarre unique (les autres ont déjà cicatrisées)

- Si escarre importante et d’évolution très lente malgré un traitement médical bien consuit

- Patient volontaire

- Réalisation : peau et muscle fessier pour combler -> incision en V et cicatrisation en Y ou lambeau en rotation

Escarres ischiatiques et trochantériennes

- Nécessite toujours une intervention chirurgicale (ne cicatrise quasiment jamais)

- Ces é localisations communiquent avec une bourse séreuse de glissement au contact de l’os qui, une fois ouverte, empêche toute cicatrisation spontanée

- Réalisation : lambeau de l’IJ (V-Y) ou du grand fessier pour combler le trou

Escarres trochantériennes

- Ne cicatrise pas seul

- Lambeau musculo-cutané de fascia-lata

Escarre de fin de vie

- Chirurgie de propreté avec parfois amputation

- Objectif : fin de vie décente

Techniques de chirurgie

Cicatrisation centripète (avec expansion)

- greffe de peau sur une maille

- Les kératinocytes migrent vers l’intérieur pour refermer la maille

Cicatrisation centrifuge (technique de Meek)

- cicatrisation à partir de petits carrés de peau prélevés sur le patient

- Les kératinocytes migrent vers l’extérieur, démultipliant ainsi la surface de greffe

Substitut dermique

Fabriqué en laboratoire

La matrice est colonisée par fibroblaste en 3 semaines

Reconstitue mieux le derme

Greffe

- peau qui adhère sur la plaie induisant une épidermmisation

Lambeau

- peau et muscles vascularisés déplacés d’un endroit à un autre

Attention à la dégénérescence : toute plaie qui ne cicatrise pas depuis longtemps peut être atteint de cancérisation. Faire une biopsie.