Rôle du MK dans l’obésité

- Problème de santé publique mondiale

- Le MK intervient au niveau de l’activité physique sans négliger de distiller des conseils d’hygiène de vie : alimentation, sédentarité, etc

- La perte de poids n’est pas un objectif en soi mais une conséquence de ces modifications de comportement

Comprendre les déterminants de l’obésité et la régulation physiologique du comportement alimentaire

Les obésités

Définition

Situation d’accumulation anormale ou excessive de masse graisseuse dans le tissu adipeux dans des proportions telles qu’elle altère la santé (OMS 2000)

Classification par l’IMC

| Avantages | Inconvénients |

| – Facile d’utilisation – Très bon outil statistique – Corrélation au risque de mortalité (IMC>28, sauf personnes âgées) | Ne prend pas en compte : – La répartition des graisse (androïde/gynoïde) – L’augmentation de la MG avec l’âge – L’origine ethnique – La composition corporelle |

Le tour de taille

- L’augmentation du tour de taille est fortement corrélée au risque métabolique : augmentation du risque de diabète et du risque cardio-vasculaire

- Facteur de risque de maladie métabolique plus important que l’excès de masse grasse

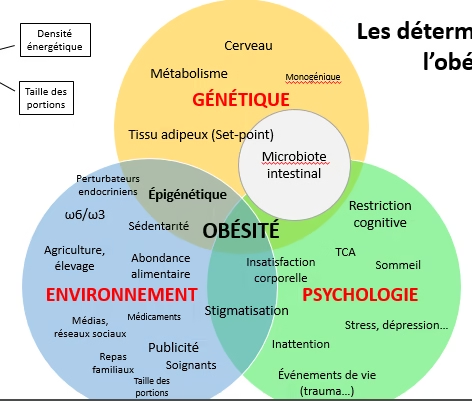

Les déterminants de l’obésité

Prédisposition génétique

- 2 parents obèse : risque pour l’enfant = 80%

- 1 parent obèse : risque 40%

- 80% des adultes obèse ne l’étaient pas dans l’enfance ou l’adolescence = prédisposition génétique + environnement

Les effets de la stigmatisation

- La stigmatisation est une expérience courante et les sujets obèses font souvent des efforts pour y faire face

- Une exposition plus fréquente à la stigmatisation est associée à une plus grande détresse psychologique et aggrave l’obésité

- La stigmatisation augmente le stress et l’évitement des soins, la méfiance à l’égard des médecins et une mauvaise observance du traitement chez les patients souffrant d’obésité

- Le délai avant consultation pour une raison de santé est retardé chez les personnes obèses

Classifications

Gradation de l’obésité sur 7 critères

- 1. Le retentissement médical somatique

- 2. Le retentissement fonctionnel : essoufflement, gonalgie, degré de sarcopénie

- 3. Le contexte psychopathologique

- 4. L’étiologie de l’obésité

- 5. Les troubles du comportement alimentaire et leur intensité

- 6. La trajectoire : échecs multiples de prise en charge

- 7. La qualité de vie et le handicap associé

5 classes déterminent le niveau de recours

- Grade 1 : IMC 30 à 35, PEC par les MG (médecin de premier recours). 1B si complications somatiques

- Grade 2 : IMC >35. L’obésité associe à d’autres facteurs pour lesquels les PEC sont recommandées

- Grade 3 : 3A de 35 à 50, 3B >50. Complexe et très complexe (“complexe” : aggrave une maladie chronique existante) -> Centre hospitalier, SMR, CSO (centre spécialisé de l’obésité)

La restriction cognitive

Les régimes

- Alimentation contrôlée par des facteurs cognitifs et non plus par les facteurs de régulation physiologique

- Dans un régime amaigrissant, il s’agit de contrôler son alimentation pour perdre du poids

- Tous les régimes font maigrir tant qu’ils sont suivis, même les plus déséquilibrés

- Les régimes marchent à court terme

La restriction cognitive

- Crée un état d’hypophagie chronique, éventuellement entrecoupé d’accès d’hyperphagie -> Contrôle / désinhibition

- Accentue les déséquilibres nutritionnels en augmentant la part des protéines et des lipides au détriment des glucides

- Augmente la fréquence des troubles des conduites alimentaire comme le binge eating disorder (hyperphagie boulimique)

Echec des régimes à long terme

- Taux d’échec à 5 ans dans tous les pays concernés >90%, quelque soit le régime suivi

Pourquoi le contrôle cognitif est un échec

Manger c’est répondre à des besoins

- Nutritionnel

- Energétique

- Emotionnel

- Social

- Symbolique : construction culturelle, processus cognitif

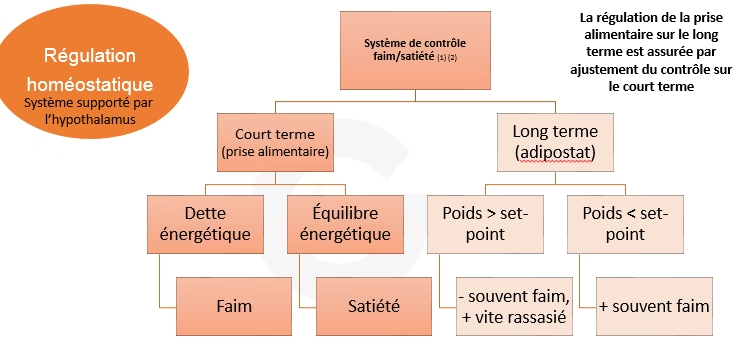

La masse grasse est régulée

La régulation homéostatique de la masse grasse est un système de régulation d’une très grande précision (0,02%)

Le poids d’équilibre : le set point

- Set point = poids de stabilisation (poids d’équilibre)

- Le poids d’équilibre dépend de la masse grasse : elle est une valeur régulée

- Stabilité de nos réserves énergétique avec des mécanismes de régulation complexe

- Cette valeur de consigne est génétiquement déterminée et peut se déplacer vers le haut

- Dans certain cas, la prise de poids est irréversible : fibrose et hyperplasie du tissu adipeux

- L’obésité est une maladie du tissu adipeux (fibro-inflammatoire)

- C’est le rôle des sensations de faim et de satiété qui ramène toujours à cette valeur de consigne

Le triple contrôle de la prise alimentaire

- Homéostatique (axe intestin-cerveau) : énergétique (faim/satiété) et nutritionnel (appétit spécifique) à court terme (échelle de la semaine), adipostat (leptine) à long terme (mécanisme de régulation de la masse grasse)

- Hédonique (système limbique) : faim et émotion, plaisir -> satisfaction du besoin (fin de l’envie)

- Mental (système exécutif) : social, valeurs (religion, santé, écologie), restriction cognitive

La régulation homéostatique

Homéostasie nutritionnelle

- Appétit spécifique : envie des aliments contenant le nutriment qui nous fait défaut

- Rassasiement sensoriel spécifique : rétablissement de l’équilibre nutritionnel

- Nécessite un apprentissage : image métabolique de l’aliment associée à l’image sensorielle

Système hédonique ou régulation non homéostatique

- L’aliment qui a bon goût active les circuits de la récompense (dopamine, sérotonine, endorphine) et diminue la sécrétion de cortisol donc le niveau de stress

Les mécanismes de la reprise de poids

Physiologiques

La perte de masse maigre

La dépense énergétique du sujet sédentaire est constitué

- Pour 80% par le métabolisme de base (MB)

- Pour 10% par la thermogénèse alimentaire (ADS)

- Pour 10% par les activités de la vie quotidienne

La quantité de masse maigre détermine le MB

- Tout régime (même équilibré) entraîne une perte de masse maigre

- Tout régime diminue le MB -> diminution des Kcal dépensés donc prise de poids

A la reprise de poids

- Le retour au poids initial après régime se fait préférentiellement sur la masse grasse (valeur “protégée”)

- La masse maigre ne revient pas spontanément à son niveau antérieur (que le sujet soit de poids normal ou obèse avant)

L’augmentation de l’efficience métabolique

- La baisse réelle du MB après perte de poids est supérieure à la baisse théorique calculée d’après le nb de kg de masse maigre perdue

- Une des explications : la dépense énergétique pour les activités de faible intensité (AVQ) diminue après le régime

- Le métabolisme est en mode économie : il dépense moins

Les modifications du tissu adipeux

La perte de poids chez certains sujets active l’expression de gène qui favorisent la multiplication des cellules graisseuses, donc augmentent les capacités de stockage du sujet

- Hypertrophie adipocytaire : augmentation de la taille des cellules adipeuses (réversible)

- Hyperplasie adipocytaire : prolifération des cellules adipeuses (irréversible)

Libération des polluants organiques persistants

- Substances chimiques lipophiles issues des pesticides, produits chimiques industriels, etc

- Se concentrent dans le tissu graisseux, sont libérées lors de la perte de poids

- Effets : perturbateurs endocriniens, diminution de l’utilisation des acides gras libres par le muscle, etc

Conséquences émotionnelles et comportementales de restriction cognitive

- Meilleurs résultats à long terme pour les méthodes basées sur l’acceptation corporelle et baisse de la restriction cognitive

- Restriction cognitive : détérioration du rapport à la nourriture et développement de TCA

- Les mangeurs non restreints ont de meilleurs capacités de régulation. Les mangeurs restreints, par l’effet de transgression, en viennent à se gaver lorsqu’on leur propose un buffet (expérience princeps d’Hermann et Polivy)

Les 3 erreurs conceptuelles du régime amaigrissant

Tout le monde peut maigrir : faux

- Rôle prépondérant de la génétique

- Toute prise de poids n’est réversible

- On ne choisit pas son poids

Le gras et le sucre font grossir : faux

- Les calories lipidiques ne doivent pas être imputer sans réserve à l’épidémie d’obésité

- L’apport calorique global, quelle qu’en soit l’origine, semble bien plus en cause

- Complexité du métabolisme : module l’efficience énergétique différemment selon les sujets

- Complexité du système de régulation qui tend à assurer la stabilité pondérale

Pour maigrir, il faut suivre un régime

- =principe de “restriction cognitive”

- Le régime est un déni de la réalité

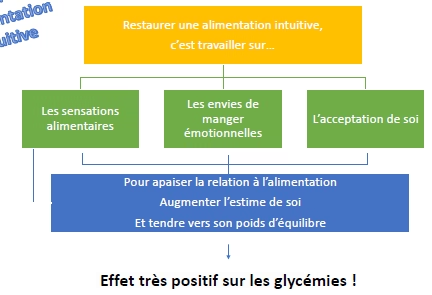

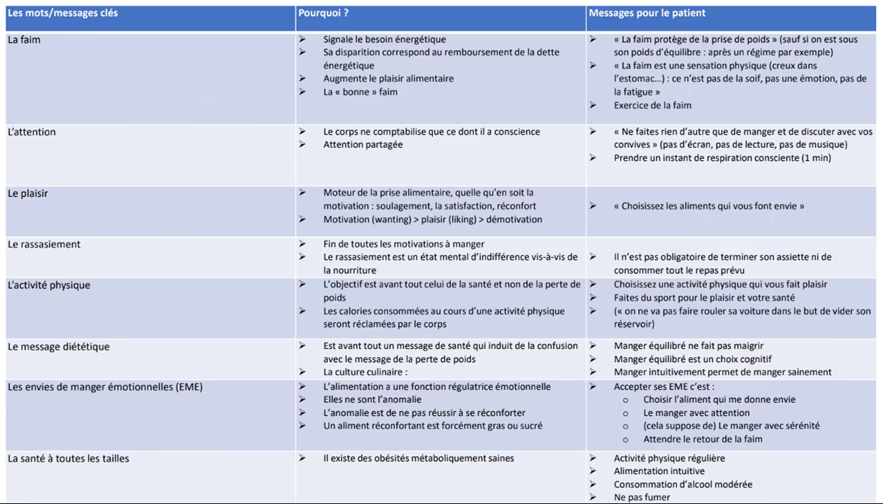

L’alimentation intuitive

Les 10 principes

- 1. Rejeter la mentalité des diètes amaigrissantes qui crée de faux espoirs

- 2. Honorer sa faim lorsqu’elle est modérée

- 3. Se permettre de manger tous les aliments souhaités

- 4. Cesser de catégoriser les aliments comme étant bons ou mauvais

- 5. Considérer sa sensation de rassasiement pour savoir quand cesser de manger

- 6. Découvrir la satisfaction et le plaisir de manger

- 7. Vivre ses émotions sans nécessairement utiliser la nourriture

- 8. Respecter son corps tel qu’il est au moment présent

- 9. Etre physiquement actif par plaisir, et non pour perdre du poids

- 10. Honorer sa santé et ses papilles gustatives par ses aliments préférés

Les données scientifiques de l’alimentation intuitive

- Santé mentale : meilleure estime de soi, meilleure image corporelle, moins de symptômes dépressifs

- Santé physique : meilleure PA, meilleur taux de cholestérol, meilleur risque CV

- Perte de poids : maintien de la perte de poids à long terme

- Comportement alimentaire : baisse des TCA

- Alimentation saine : meilleurs apports en fruits et légumes, meilleurs score d’alimentation santé

- IMC : relation inverse entre AI (alimentation intuitive) et IMC

Régulation du poids et des émotions

L’homéostasie émotionnelle

- Si je suis déshydraté : envie de boire

- Si j’ai une dette calorique : je vais avoir faim

- Si j’ai une émotion : je vais avoir envie de manger un aliment riche

- Le système de régulation se met en place avec le système de la récompense et de la dopamine

Cercle vicieux quand il n’est plus possible de réguler ni son poids ni ses émotions

Seuls les aliments denses en énergie réconfortent

- Leur densité énergétique et leur palatabilité leur confèrent le pouvoir d’allumer le circuit de la récompense

- De faire baisser le taux de dopamine et ainsi d’obtenir réconfort

- Disparition de l’envie de manger

Quand le mangeur répond sans lutter à ses envie de manger (faim, appétits, émotions), on parle d’un comportement égosyntonique. Au contraire, quand il lutte contre elles, on parle d’un comportement égodystonique (risque de compulsion)

Comment réagir face à une envie de manger émotionnelle (EME) ?

- Lutter augmente le risque de compulsion

- Ignorer en faisant autre chose n’est pas tenable à long terme

- Accueillir et accepter l’émotion en attendant le rétablissement de l’humeur

L’approche triaxiale du GROS

Les 3 axes de prises en charge

- Pensées négatives -> régulation des émotions

- Image négative du corps -> acceptation de soi

- Relation négative avec les aliments -> traitement de la restriction négative

L’approche bio-psycho-sensorielle

- Prescrire de l’alimentation intuitive : travail sensoriel

- Prescrire de l’alimentation consciente

- Traiter la restriction cognitive

- Prendre en charge l’intolérance émotionnelle

- Travailler l’acceptation corporelle

Pour remplacer le contrôle mental par la restauration du dialogue entre système hédonique et homéostatique, savoir se réconforter avec les aliment, accueillir et accepter ses émotions, tendre vers son poids d’équilibre et l’accepter

Apaiser la relation à l’alimentation

Effet : maintenir ou retrouver un poids d’équilibre et équilibrer son alimentation

Satisfaction des 3 besoins :

- Energétique : sensation de faim et de satiété

- Nutritionnel : appétits spécifiques

- Emotionnel : les envies de manger sans faim

Faire des expériences, pratiquer, s’entraîner

- Attendre d’avoir faim pour manger

- Apprendre répondre aux envies de manger émotionnelles

- Apprendre à déguster

Acceptation corporelle

- Accepter les émotions relatives à son corps

- Engager des valeurs

- Acceptation corporelle : insister sur la diversité biologique

- Impact de la stigmatisation et des réseaux sociaux

- L’excès de poids est vu comme une incapacité à se contrôler (donc échec)

- La minceur est vue comme une preuve de self-contrôle et de réussite

- Les personne en surpoids et en situation d’obésité sont peu représentées sur les écrans

Rôle des soignants

Objectifs

- PEC individualisée avec approche multidisciplinaire

- Permettre aux personnes de choisir de prendre en charge (ou non) leur problème de poids et le moment le plus opportun

- Proposer l’alimentation intuitive et faire a paix avec son corps

- Une faible perte de poids (3 à 5%) mais stabilisée dans la durée permet une amélioration des paramètres de santé

Rupture de la sédentarité et de l’inactivité

- Proposer une remise en mouvement progressive : activités adaptées aux possibilités de chacun

- Bouger un peu c’est déjà efficace

- Même la plus petite mise en mouvement est bénéfique (OMS)

En résumé

- On ne choisit pas son poids et toutes les prises de poids ne sont pas réversibles

- Le contrôle de son alimentation n’est pas tenable sur le long terme…ou alors au risque de complications (prise de poids, TCA, dépression…)

- Le comportement alimentaire est contrôlé par des processus physiologiques principalement inconscients (des envies spécifiques au service de besoins spécifiques)

- Manger en réponse à une émotion n’est pas une anomalie (contrôle hédonique)

- Les études sur l’alimentation intuitive sont très encourageantes et laissent penser que sa prescription aura des effets bénéfiques sur de nombreux paramètres de santé.

- La santé d’une personne se résume-t-elle au seul chiffre qui apparaît sur la balance ?

- Le médecin traitant joue un rôle central dans la PEC des personnes en situation d’obésité

- La PEC doit être bienveillante, individualisée

- Et multidisciplinaire : importance d’un réseau de professionnels de santé médicaux et paramédicaux pour l’optimiser

Les autres traitements de l’obésité

La chirurgie

- Traitement de 2ème intention

- IMC>40 ou 35-40 si commorbidité

- Contre-indications : troubles psychiatriques dont TCA, cancer récent (<5 ans), risque de non-suivi post-opératoire, obésités monogéniques

Les principales interventions

- Anneau gastrique : perte de 40-60% de l’excès de poids (PEP), en moyenne 20-30kg

- Sleeve gastrectomie : PEP 45-65%, soit 25-35kg

- Bypass gastrique : PEP 70-75%, soit 35-40 kg

Les médicaments de l’obésité (MGO)

- Les analogues du GLP1 : Liraglutide, Sémaglutide

- Les multi-agoniste et les analogues combinés : Tirzépatide