Définition

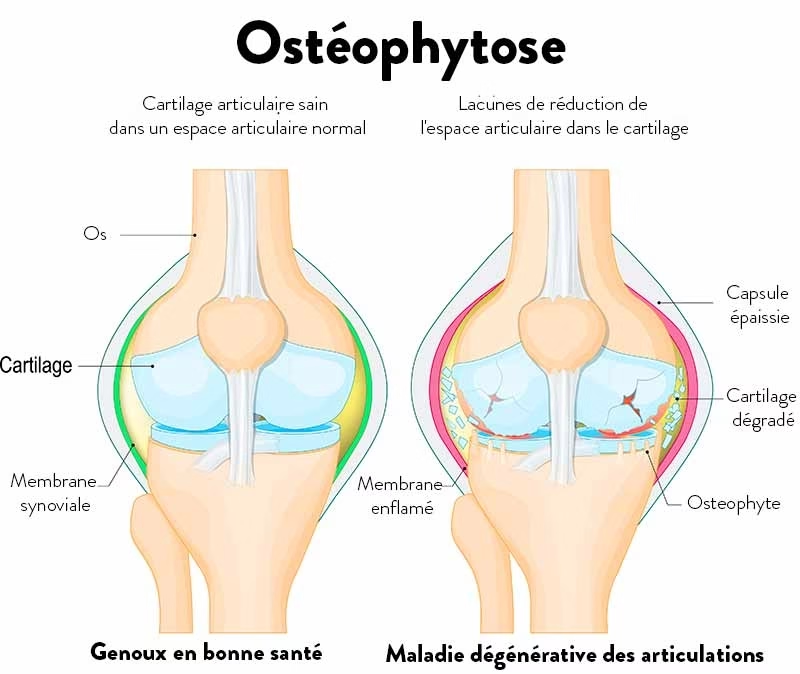

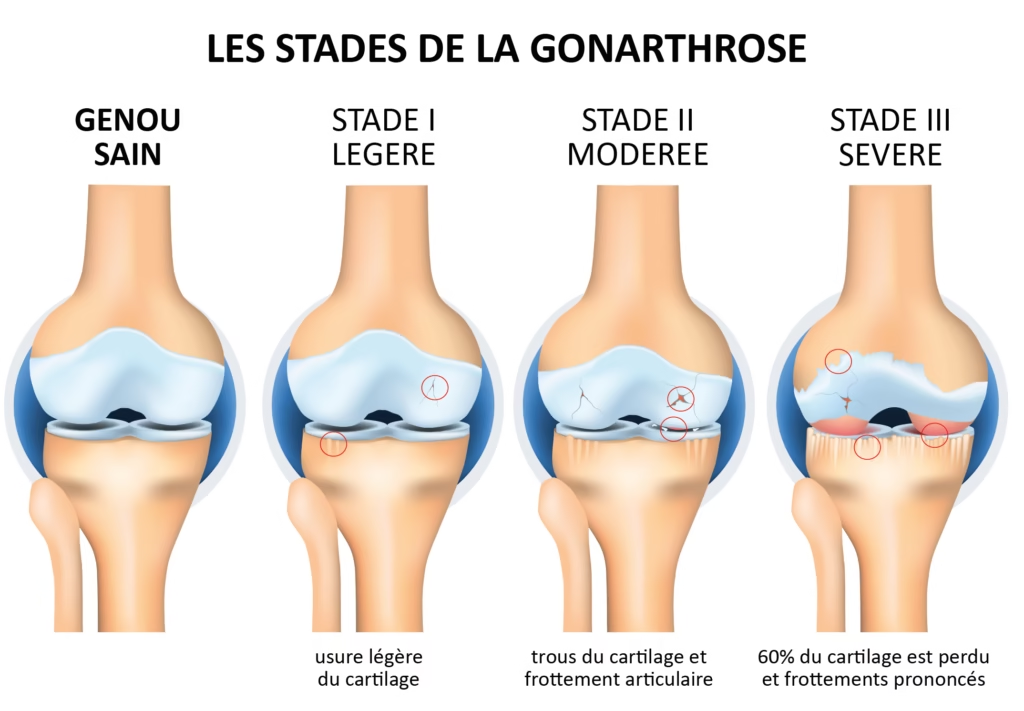

L’arthrose du genou, ou gonarthrose, est une usure et une destruction du cartilage articulaire du genou, suivie d’une atteinte des différentes structures de l’articulation. C’est une maladie chronique souvent gênante au quotidien.

Physiopathologie

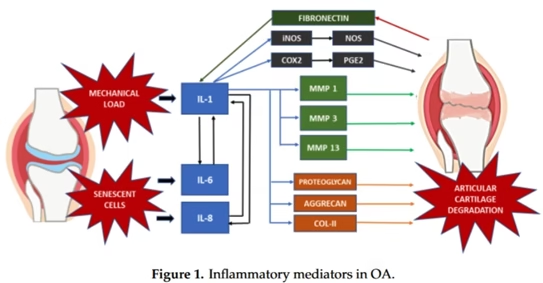

– Charge qui dépasse la capacité du cartilage à se remodeler

– Dégradation du cartilage

– Fragilisation de l’os sous-chondral

– Formation d’ostéophytes

– Inflammation synoviale (douleur)

– Signes visible à la radio

Diagnostic clinique

Surtout à l’imagerie

– Signes de dégradation du cartilage

– Signes d’ostéophytes

– Signes de remodelage osseux

Patients types

Patients consultants souvent après plusieurs épisodes de douleur :

– Diminution de la participation AVQ

– Gonflement

– Boîterie possible avec périmètre de marche restreint

– Diminution de mobilité et de l’activation musculaire (compensation avec l’autre genou)

– Appréhension pour s’sseoir, monter une marche, marcher en descente,…

Thérapeutique

Fortement recommandé

– Exercices : renforcement à haute intensité, haute résistance, Taï-Chi

– Perte de poids

– Programme d’amélioration de l’auto-efficacité (éducation)

– Programme d’auto-gestion (exercices)

Recommandé de manière situationnelle

– Cognitive Functional Therapy

– Balnéothérapie

– Génouillère tibio-fémorale

Non recommandé : massage, tens, thérapie manuelle, onde de choc, semelles

Traitement médicamenteux

– Fortement recommandé : Paracétamol

– Recommandé de manière situationnelle : AINS, opioïdes, infiltration de glucocorticoïdes

– Non recommandé : infiltration de PRP ou d’acide hyaluronique

Vidéos

Soulager l’arthrose débutante du genou, exercices musculaires : Conseils du kiné

Par Arthrolink

Exercices proposés :

– Triple extension contre résistance

– Position de la chaise contre le mur

– Exercice genoux dressés

– Gainage en planche

Soulager arthrose avancée du genou, exercices musculaires : Conseils du Kiné

Par Arthrolink

Exercices proposés :

– Ecrase coussin avec contraction isométrique

– Travail de mobilité globale assis sur un ballon Klein, unipodal et bipodal

– Travail d’extension de genou assis sur ballon Klein avec l’autre jambe au sol qui stabilise

– Renforcement des ischio-jambier en position assise : enfoncer le talon dans le ballon et maintien isométrique, l’autre jambe au sol stabilise

Soulager l’arthrose du genou, exercices fonctionnels quotidiens : Conseils du kiné

Par Arthrolink

Exercices proposés :

– En position chevalier servant, faire des flexion/extension des bras en face puis en haut 10 fois de suite, des rotations autour du corps (tête, buste, cuisse). Le but est de maintenir la position contre les déséquilibres. Variante : alternance des positions chevalier servant.

– Marche militaire : main en contact avec le genou opposé. Marche en arrière et en avant. Variante : avec les genoux tendus.

– Marche en fente avant et arrière

– Montée sur pointes de pied. Variante avec bascule sur un pied.

– Marche talon-fesse

– Position sur une jambe : mouvement avec ballon pour induire des déséquilibres (idem chevalier servant). Variante avec les yeux fermés